全商情報処理検定1級

過去問用語【1】【2】【3】解説

1級編プログラミング部門(62回から61回)

62回

【1】

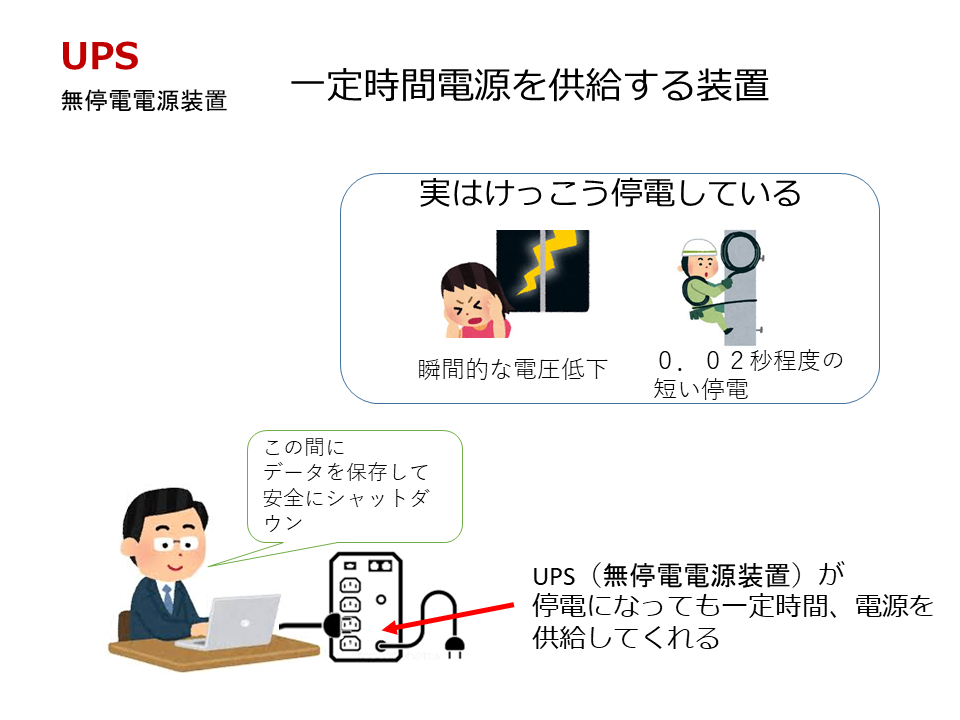

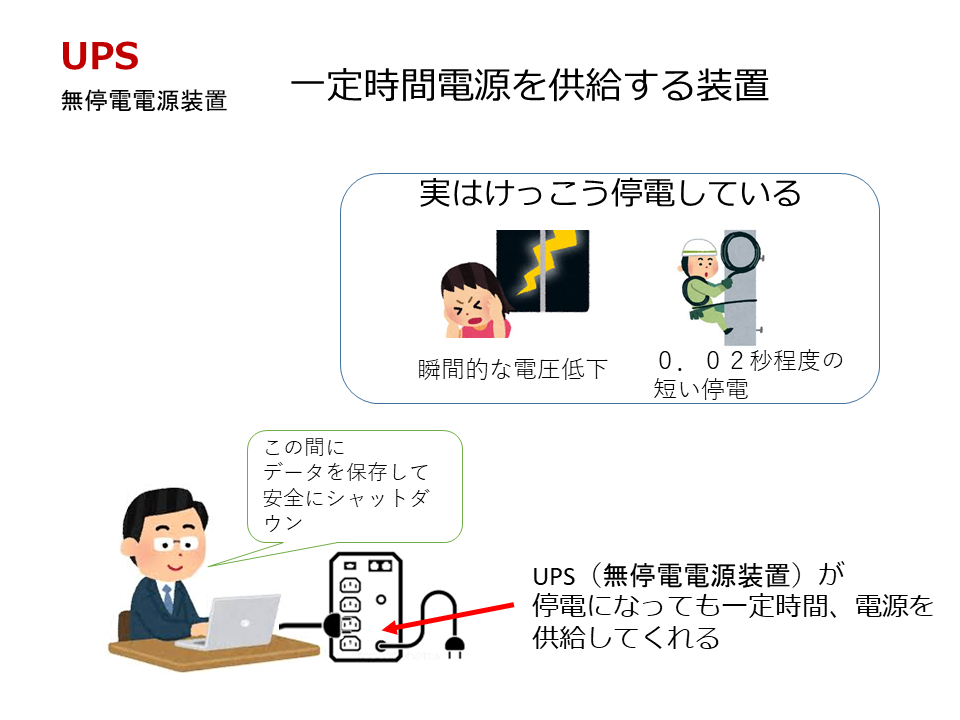

(1)電力供給(バッテリー)=UPS

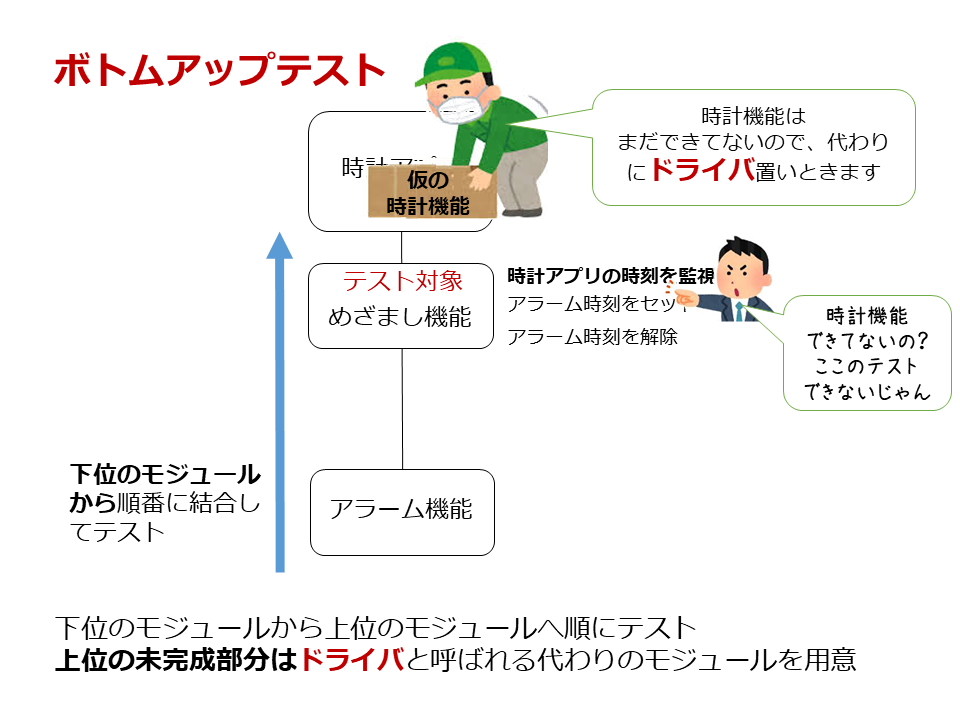

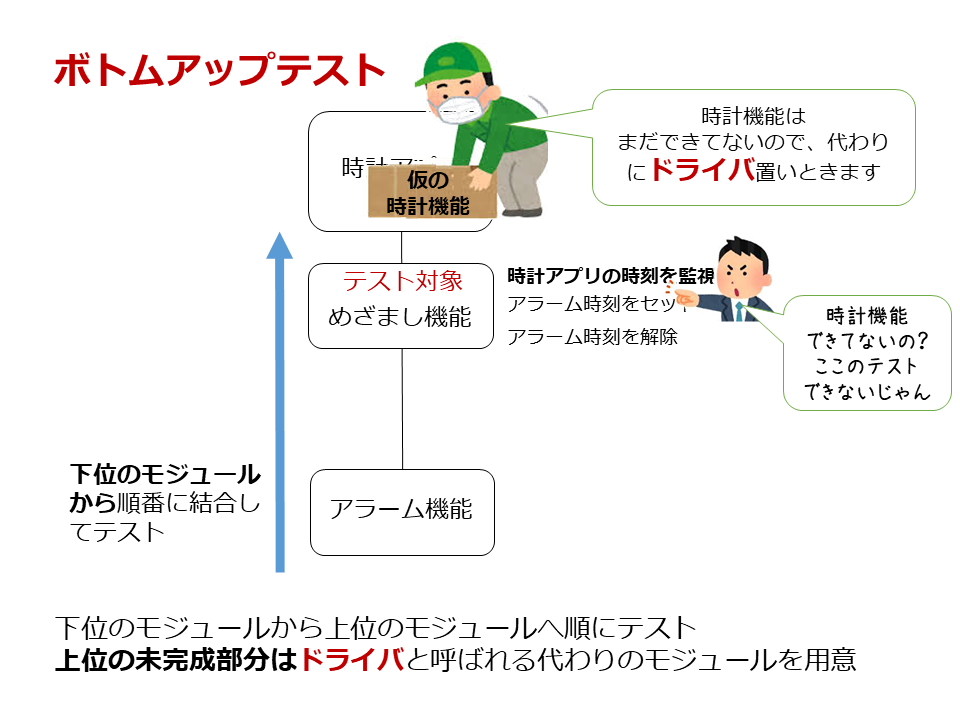

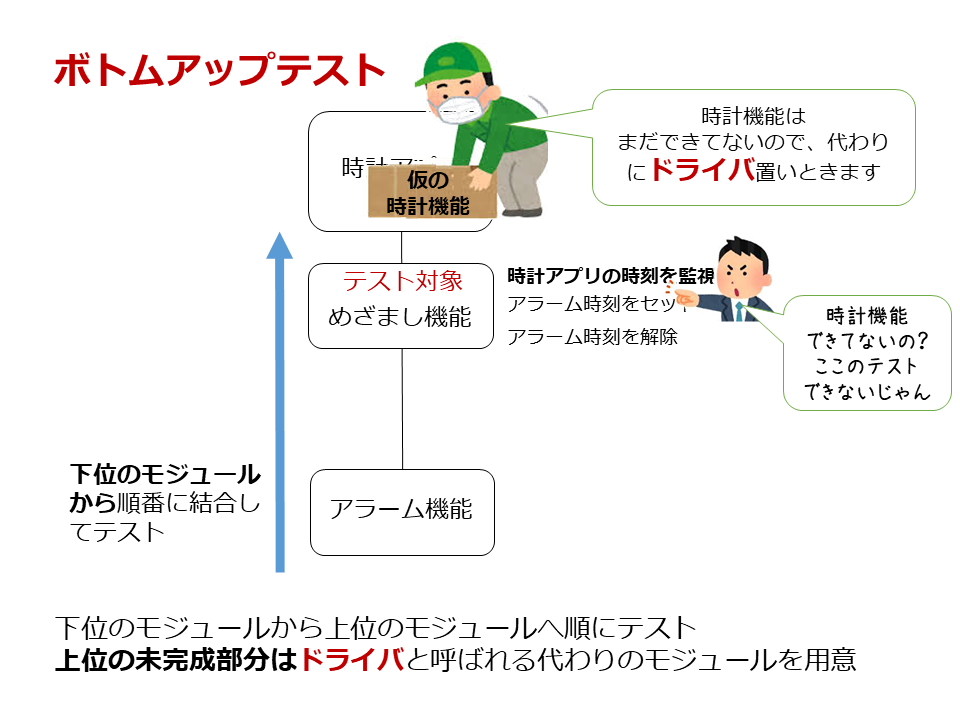

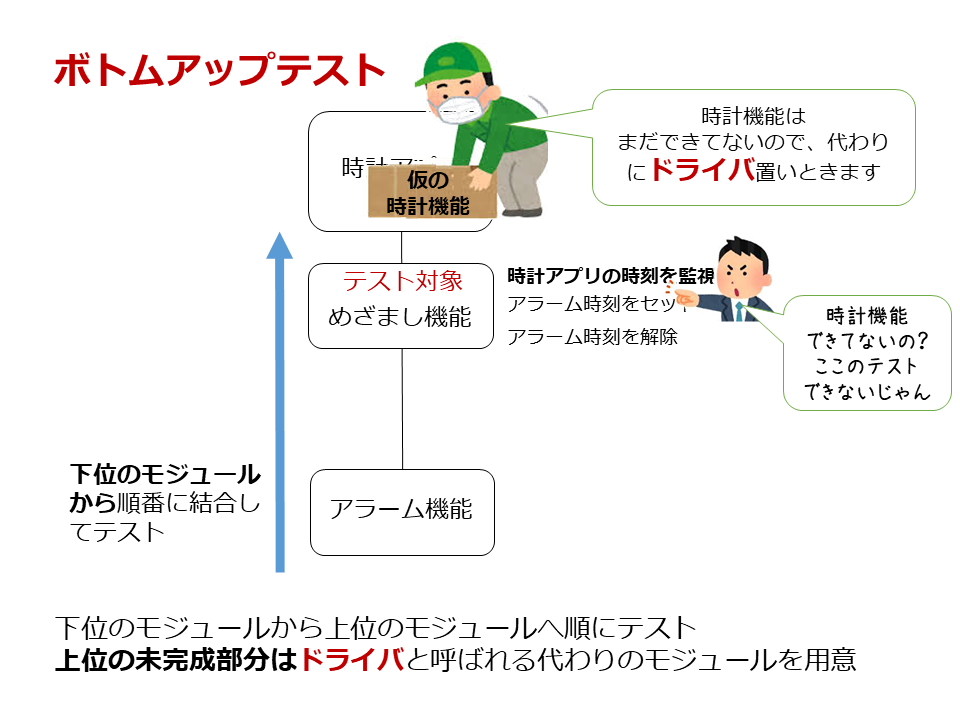

(2)下位から(下から)=ボトムアップ

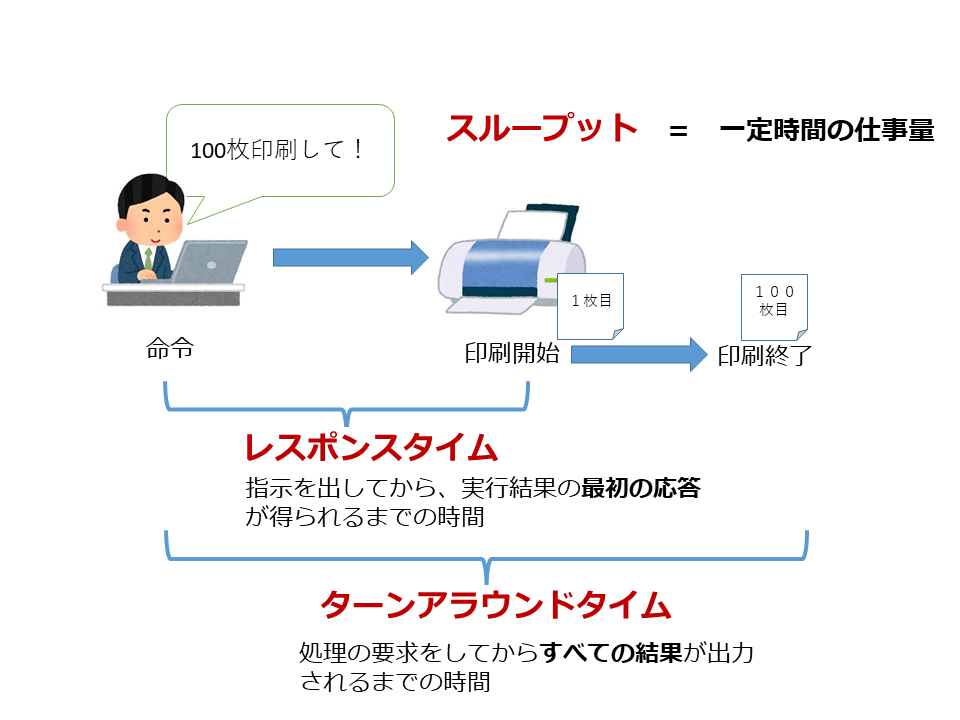

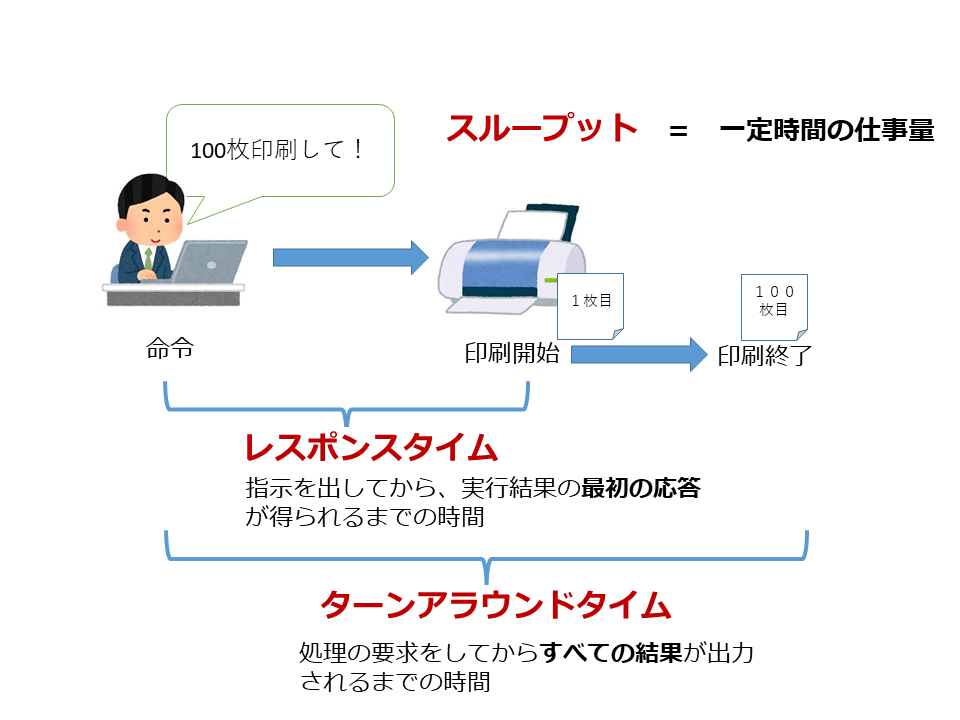

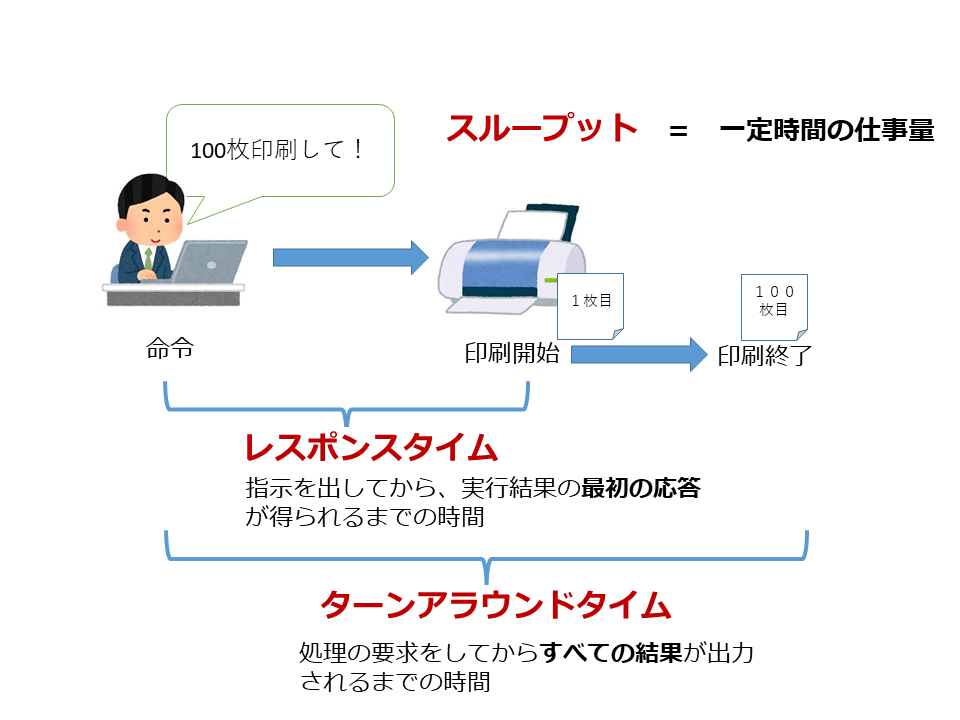

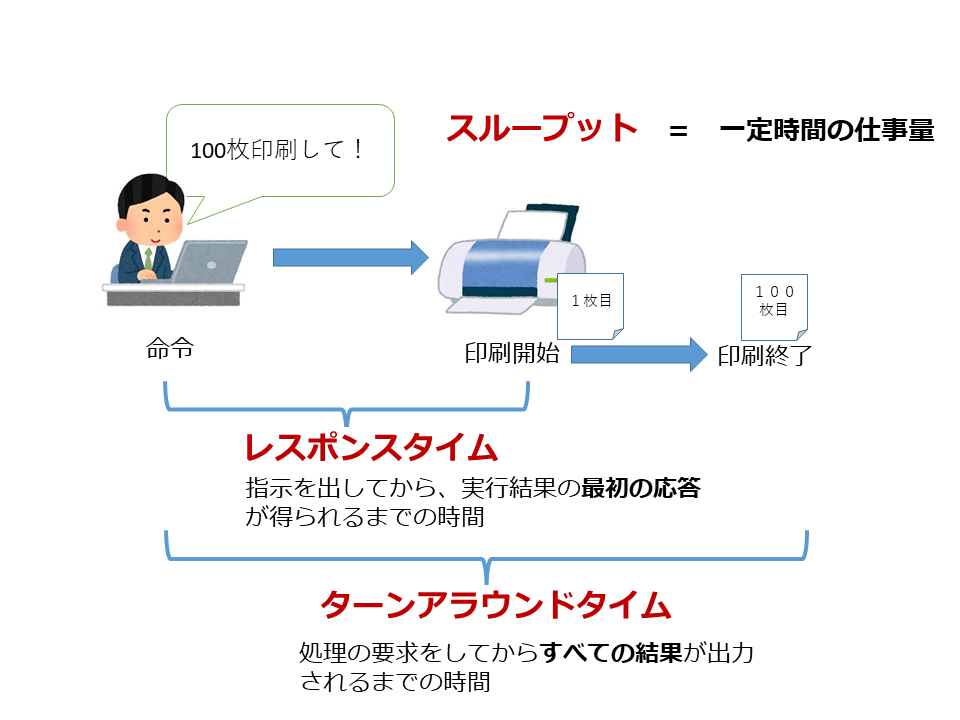

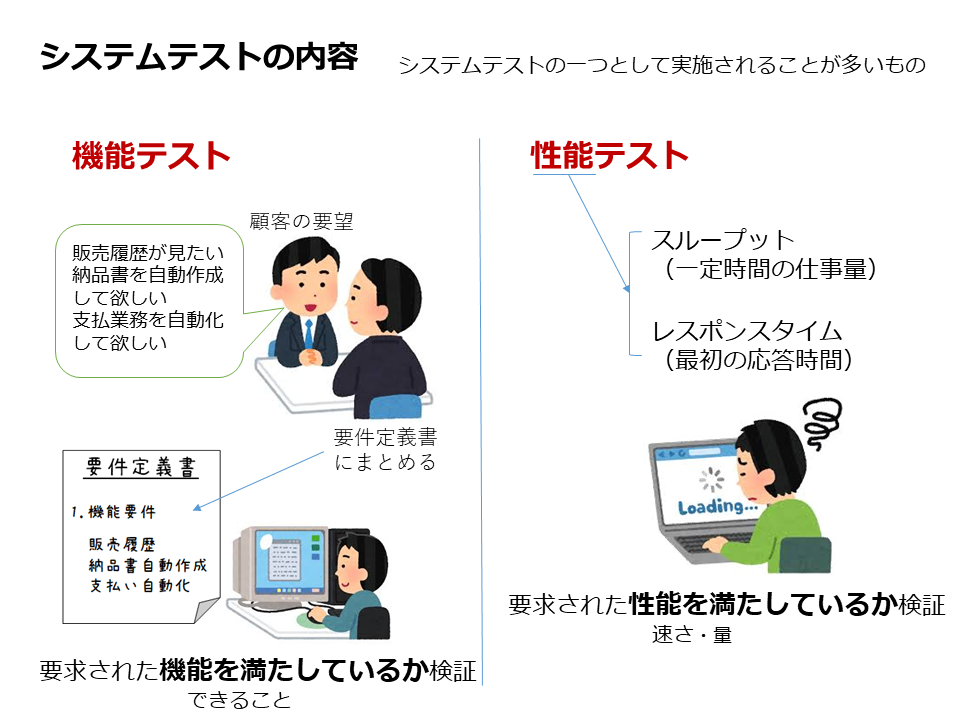

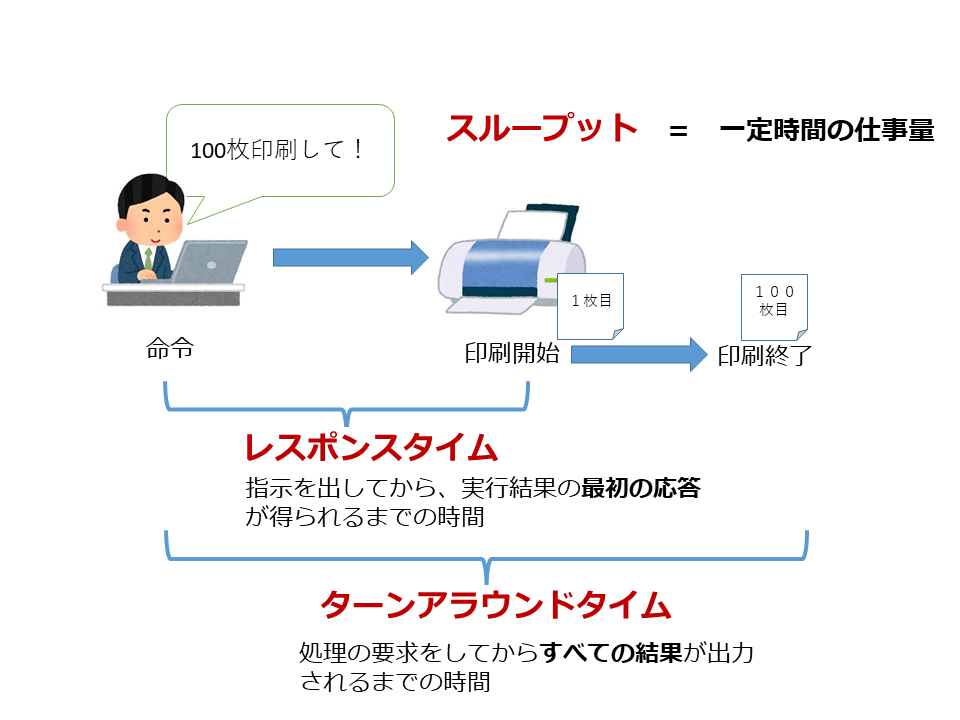

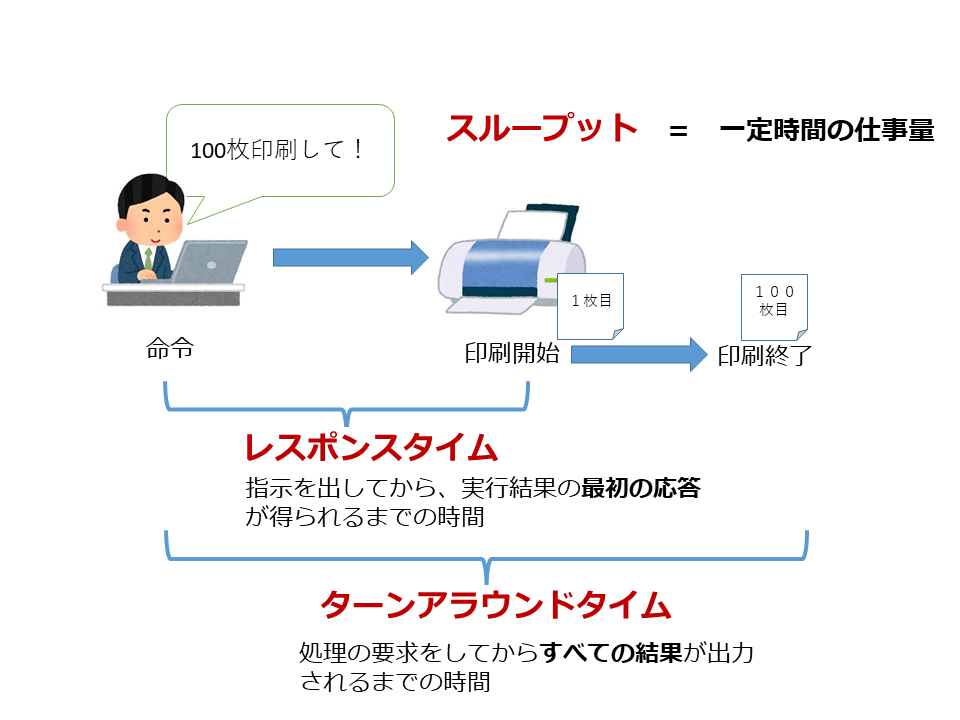

(3)仕事量=スループット

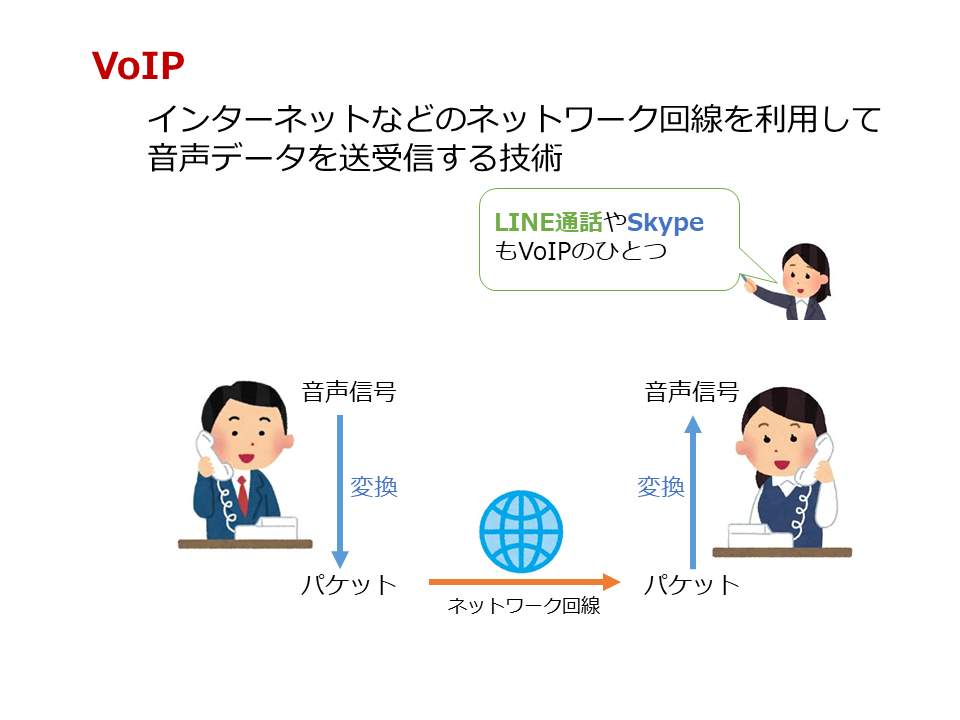

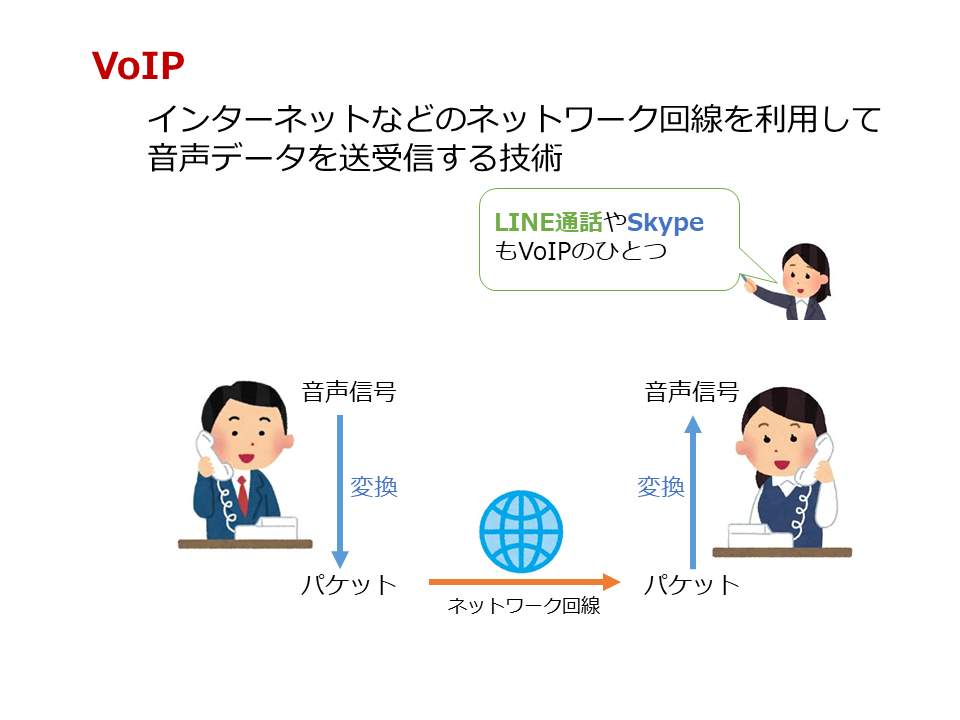

(4)音声通話=VoIP..VはボイスのV

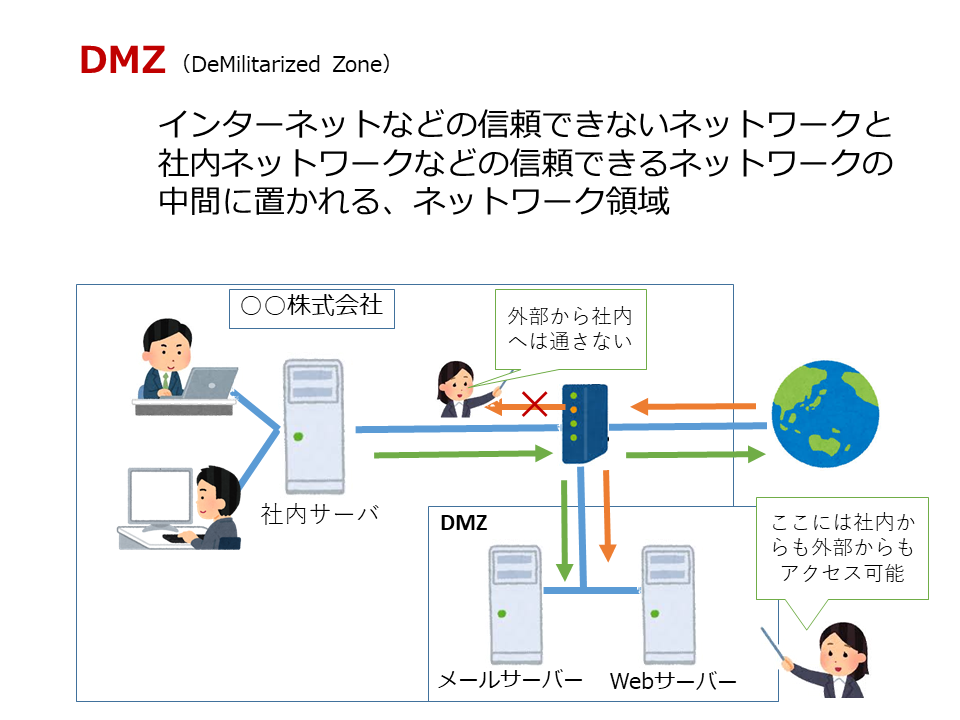

(5)外部と内部の中間地帯=DMZ

【2】

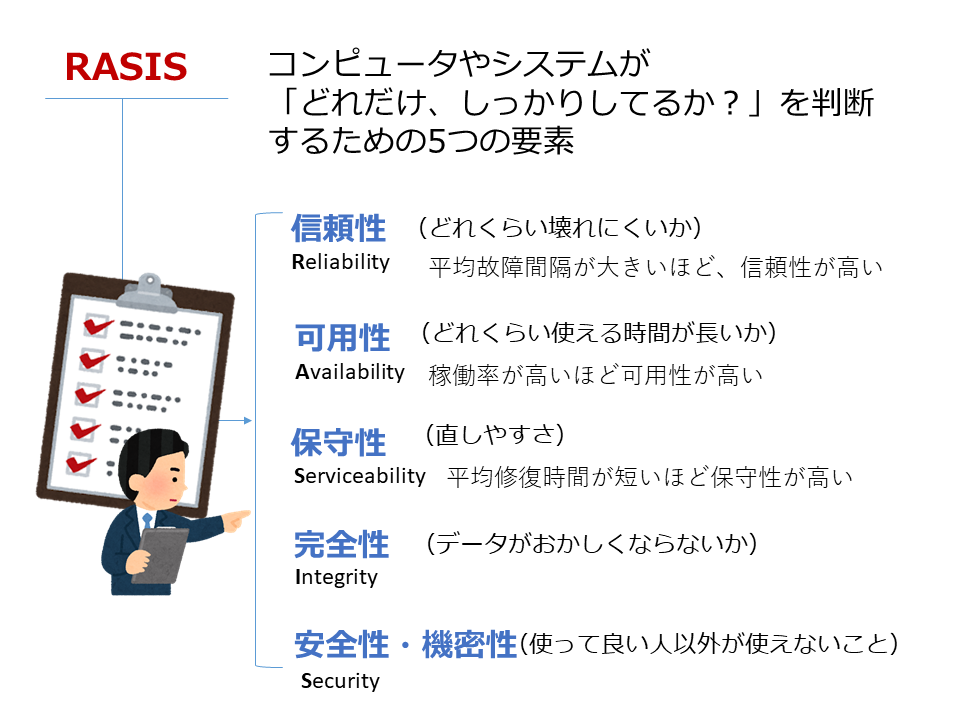

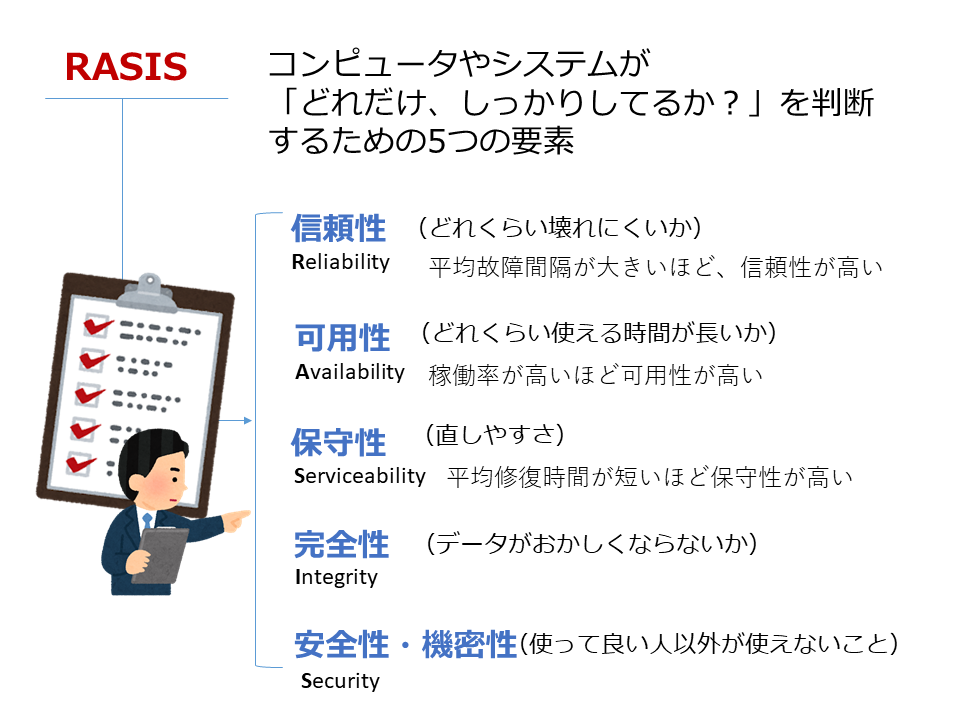

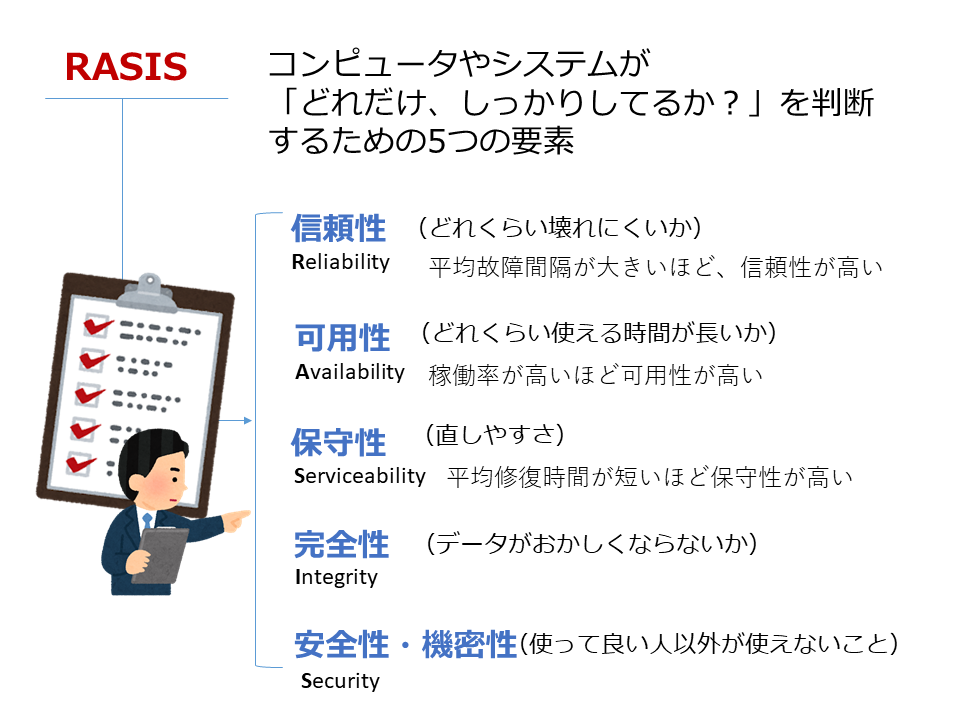

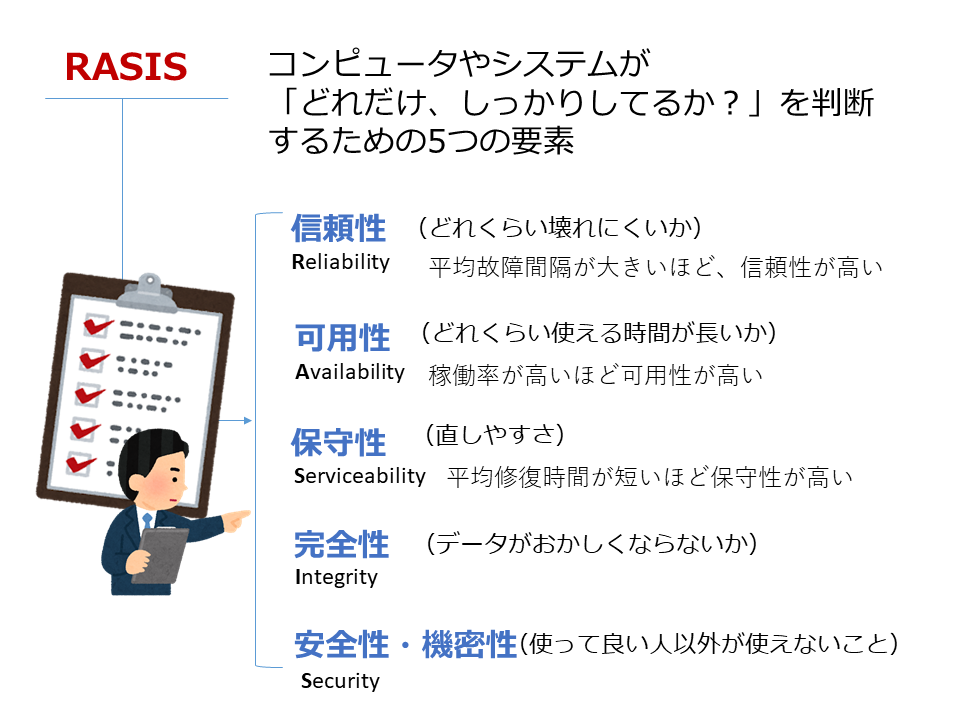

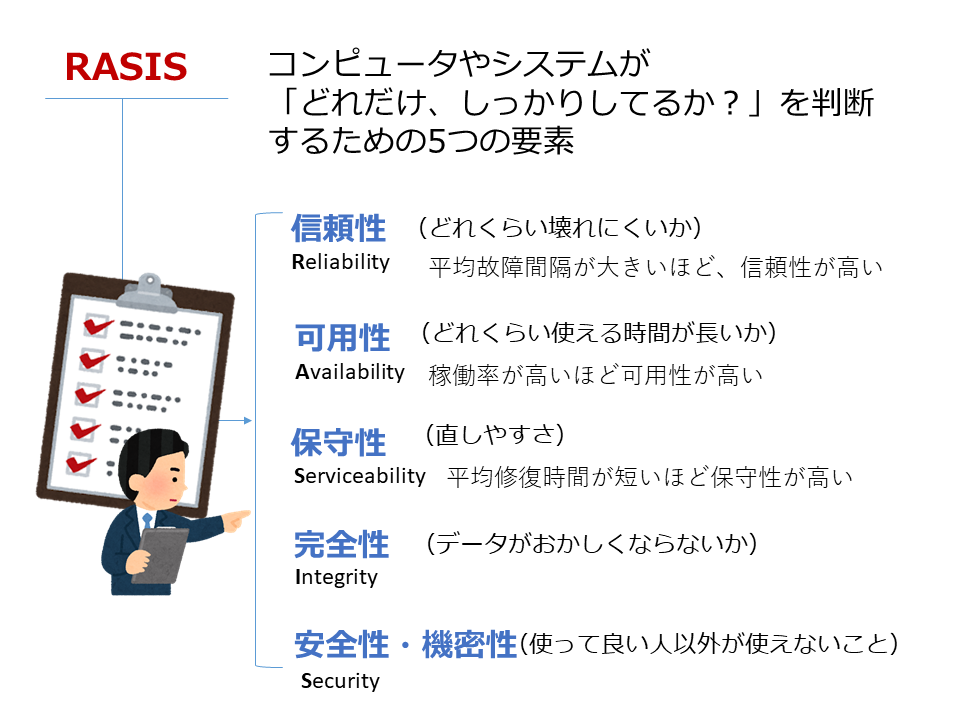

(1)○○性=RASIS 安全性つまりセキュリティのこと

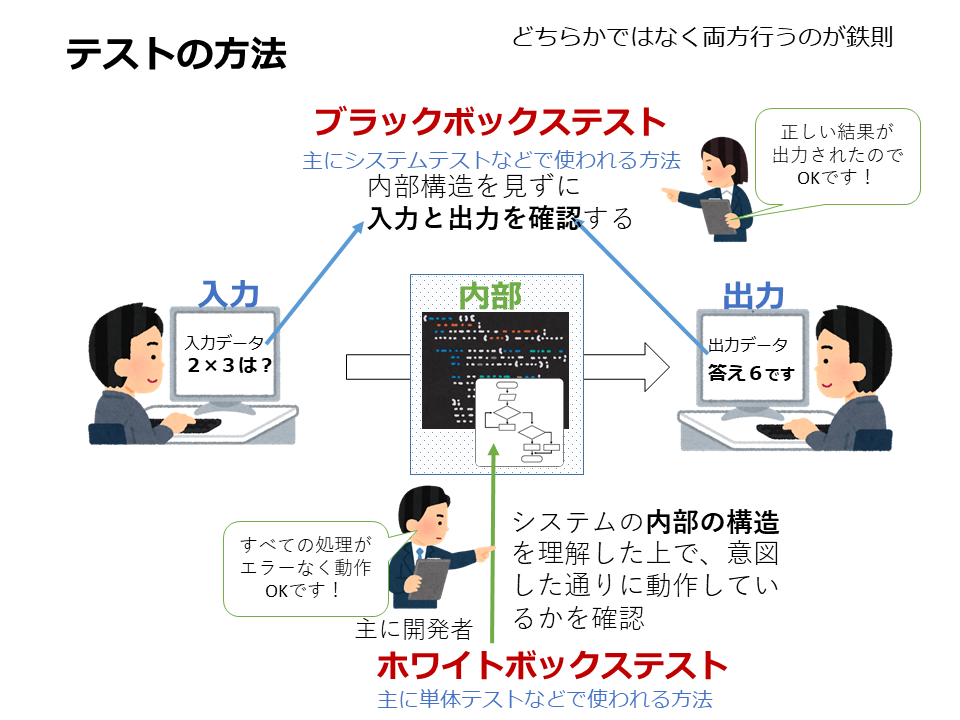

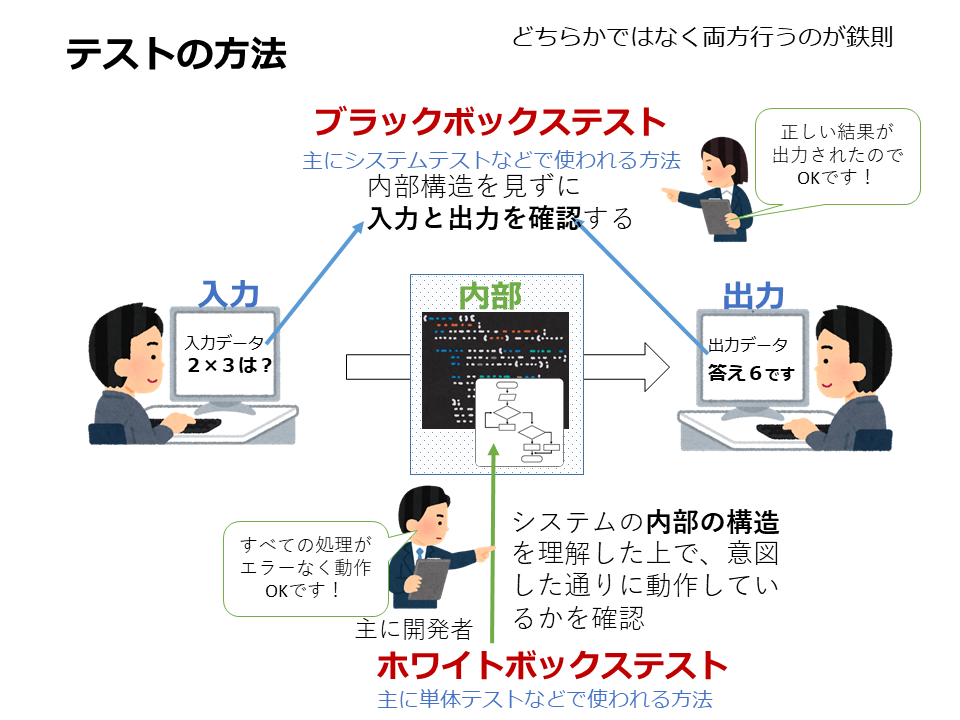

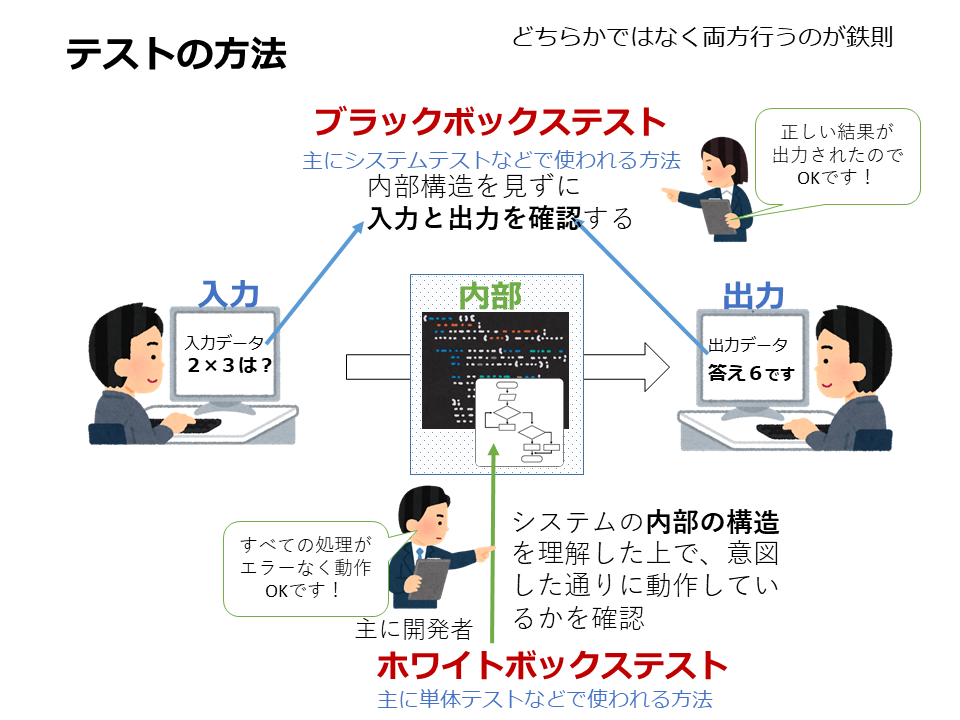

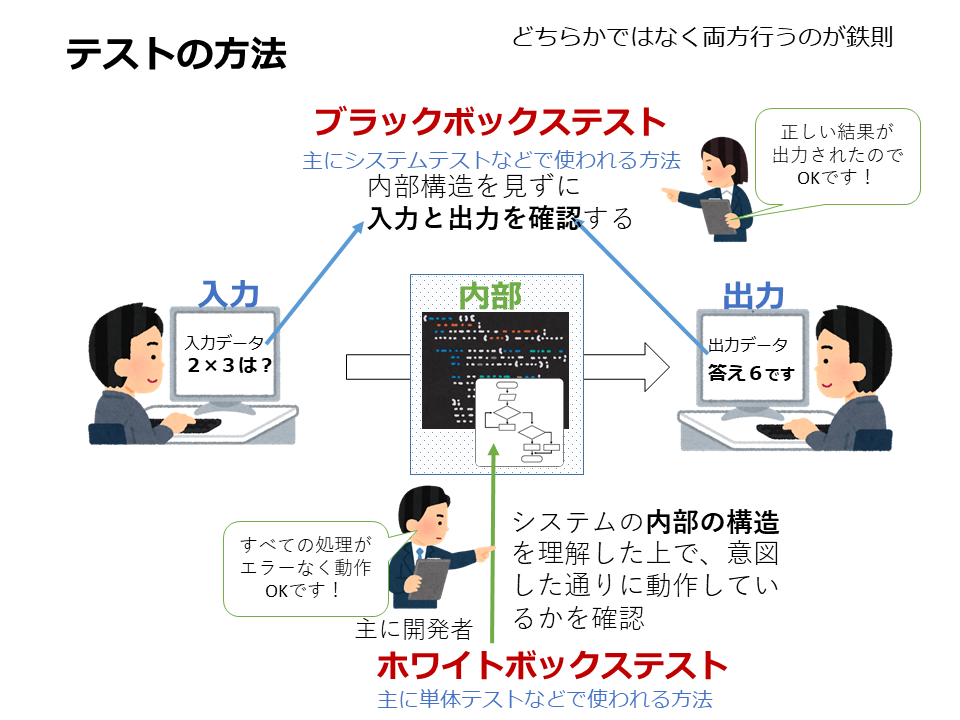

(2)入力と出力のみテスト=ブラックボックス

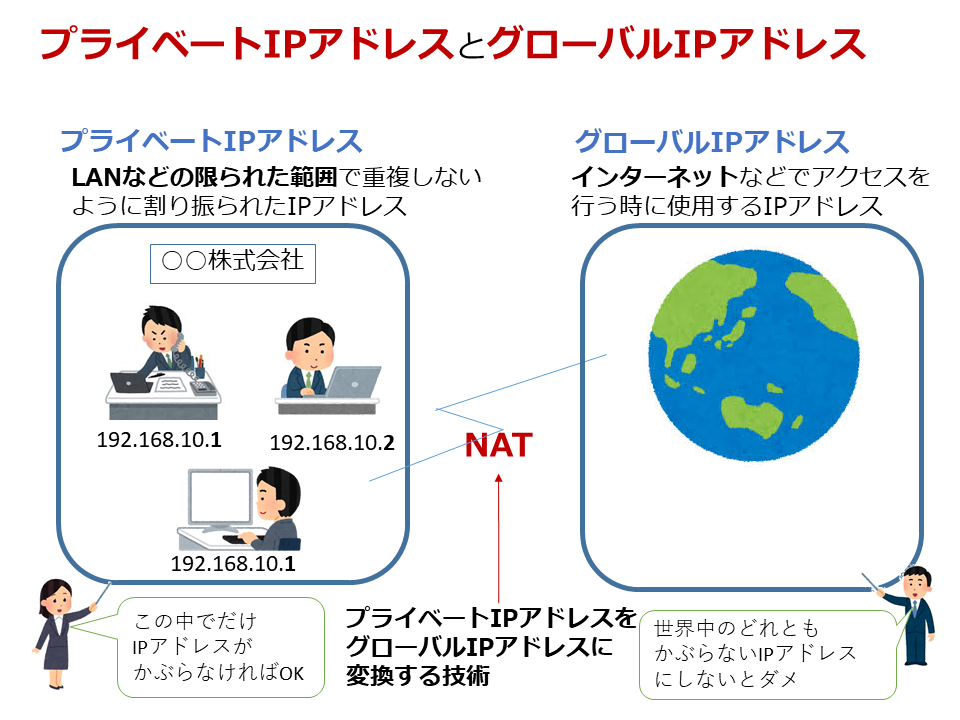

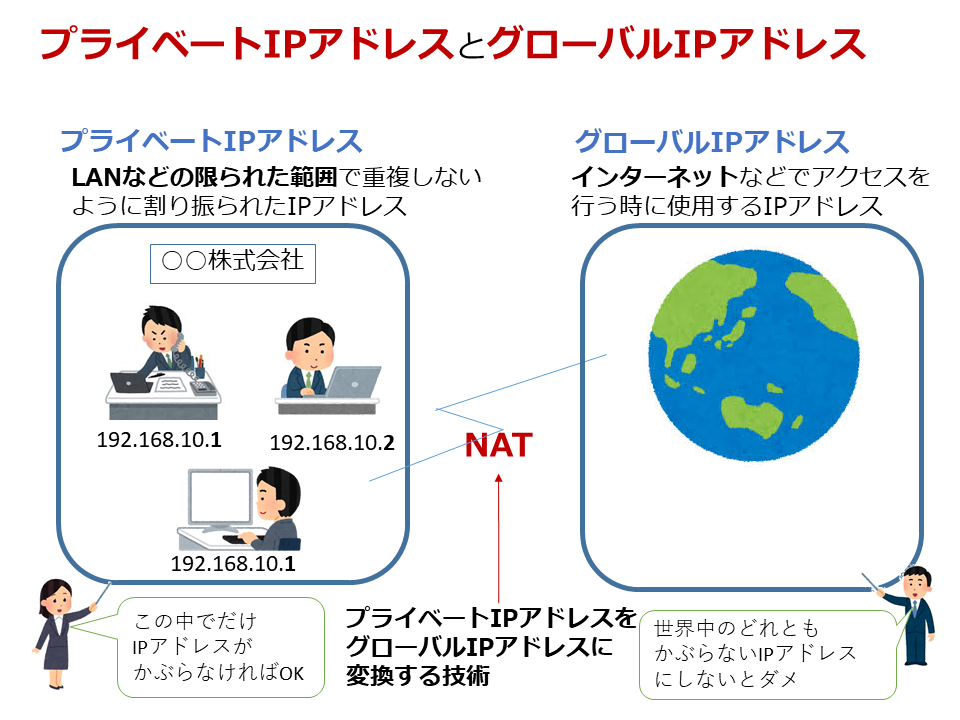

(3)インターネット上のIPアドレス=グローバルIPアドレス

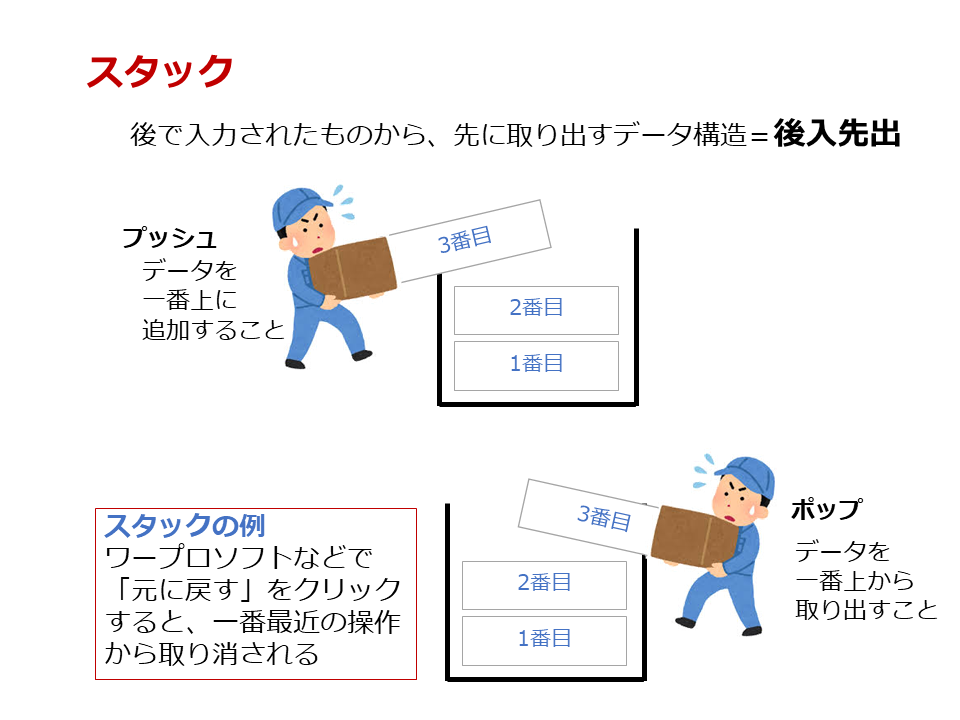

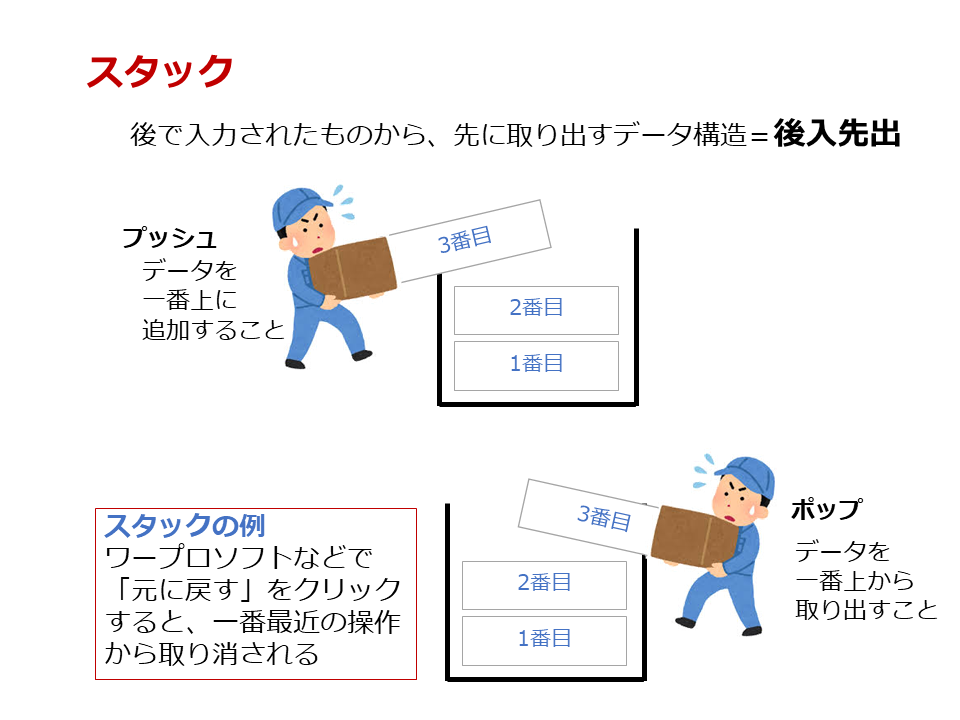

(4)スタック=後入れ先出し

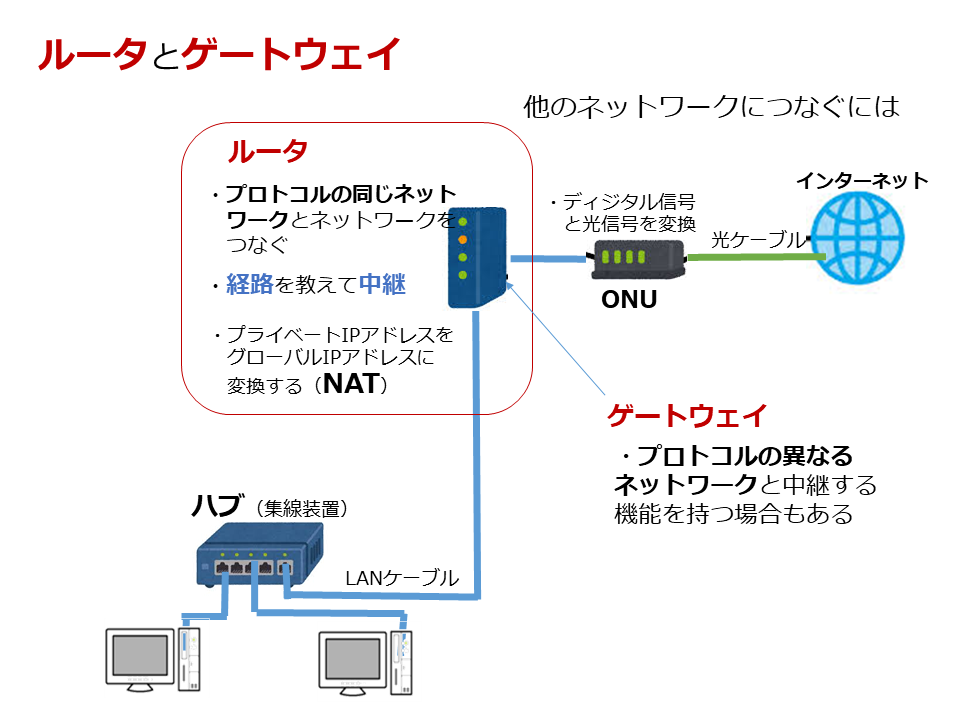

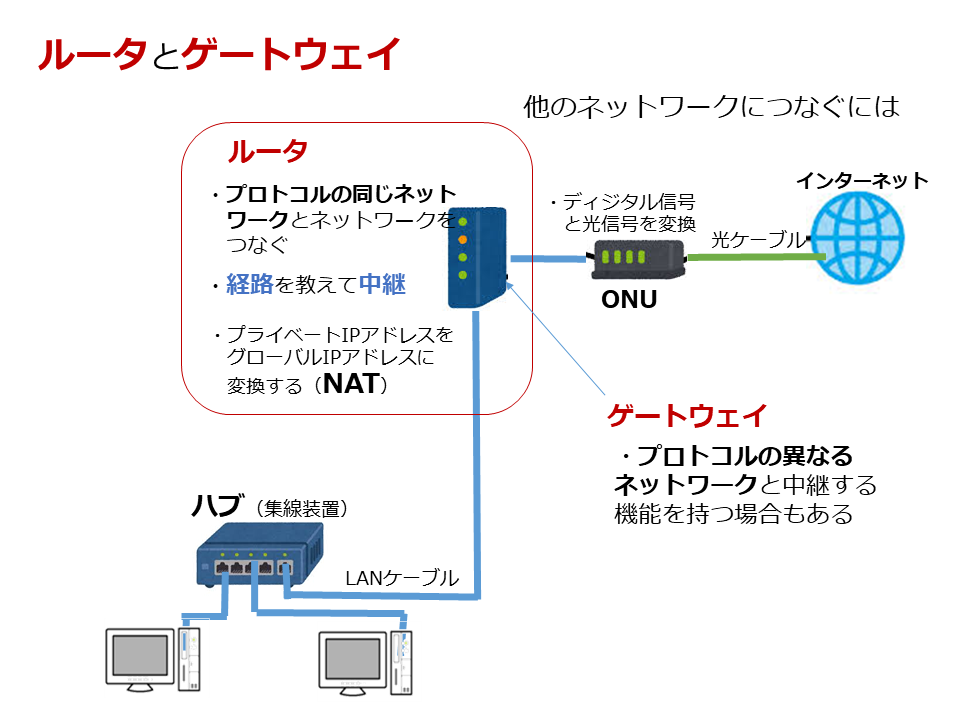

(5)ルート(経路)選択=ルータ

【3】

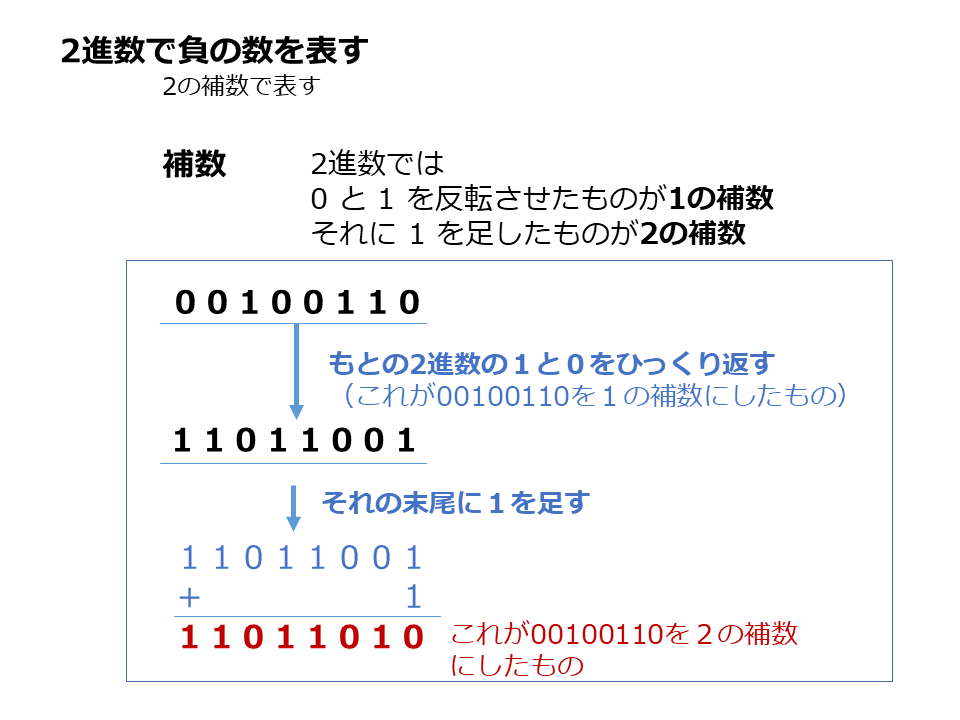

(1)2の補数=01反転して1足す

元の2進数を 01110110

01反転して 10001001

1を足す 10001010

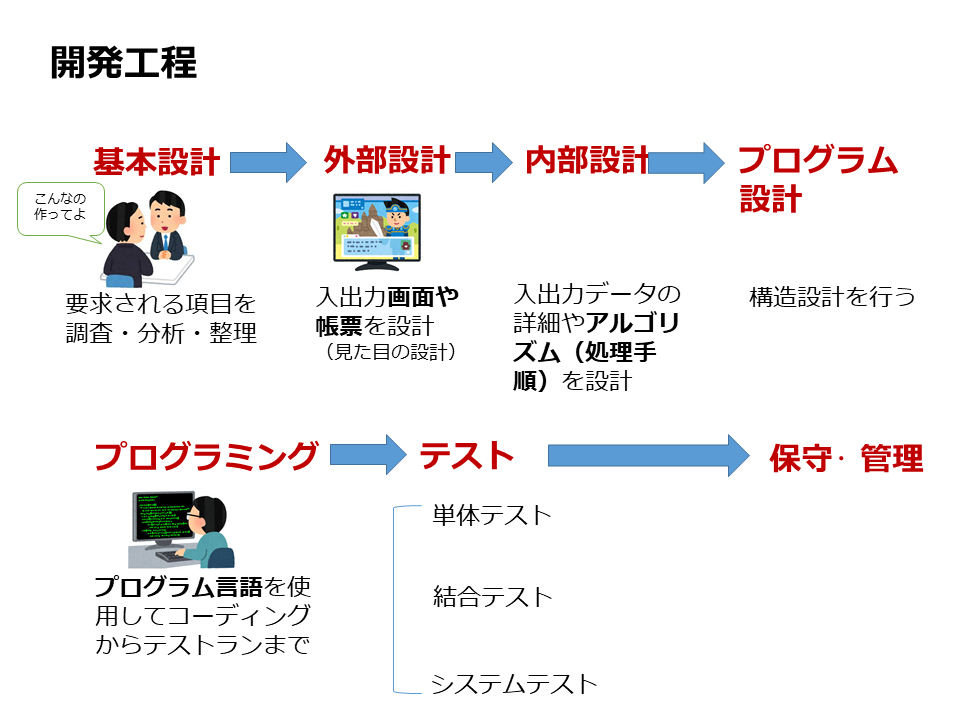

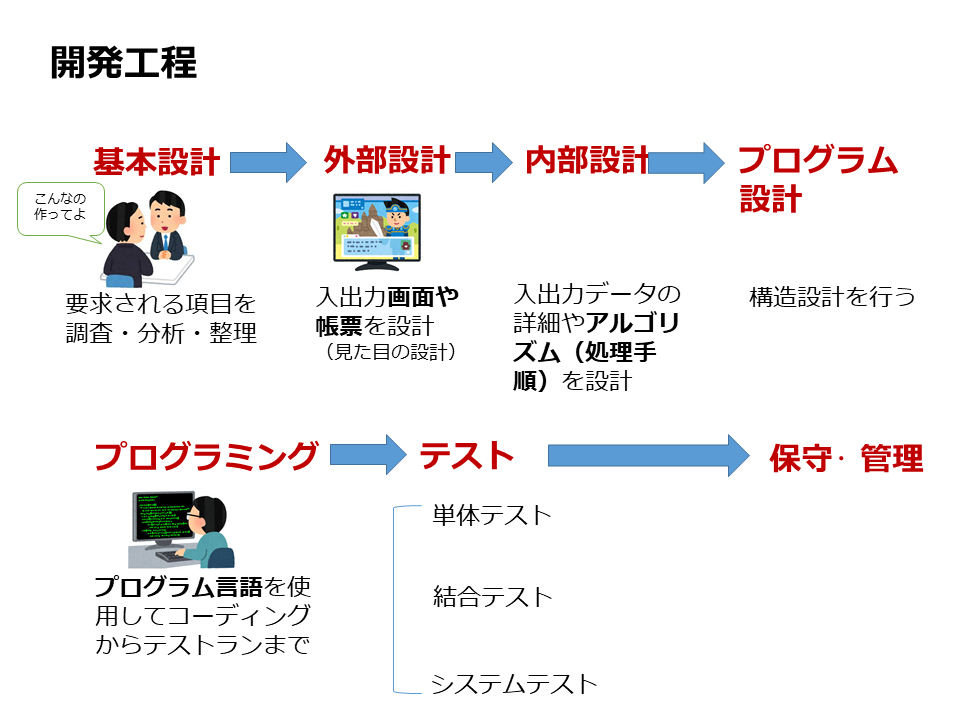

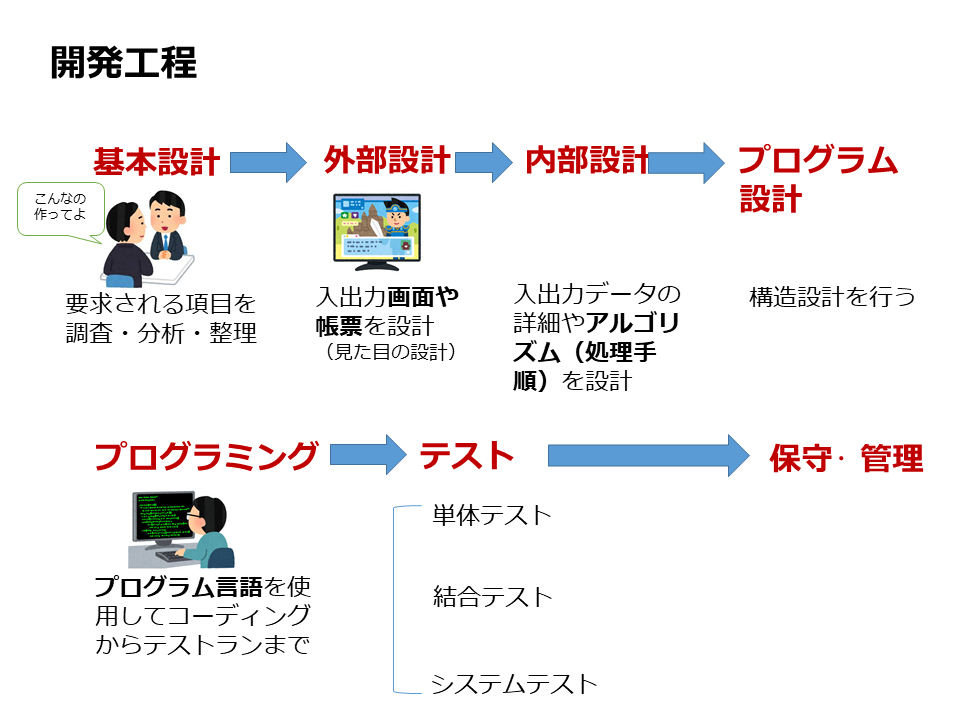

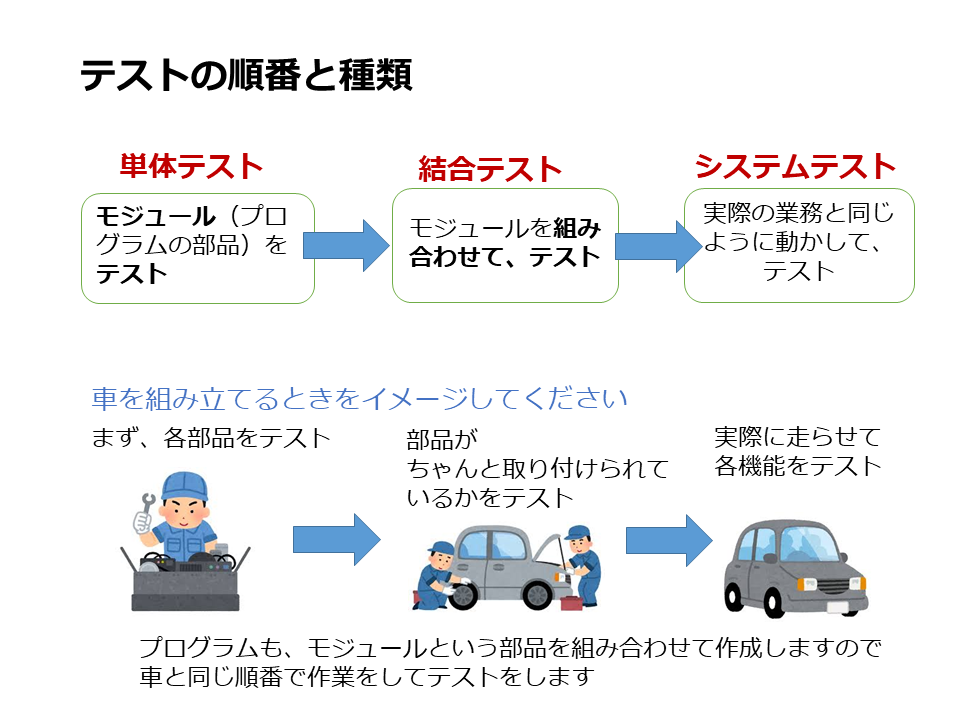

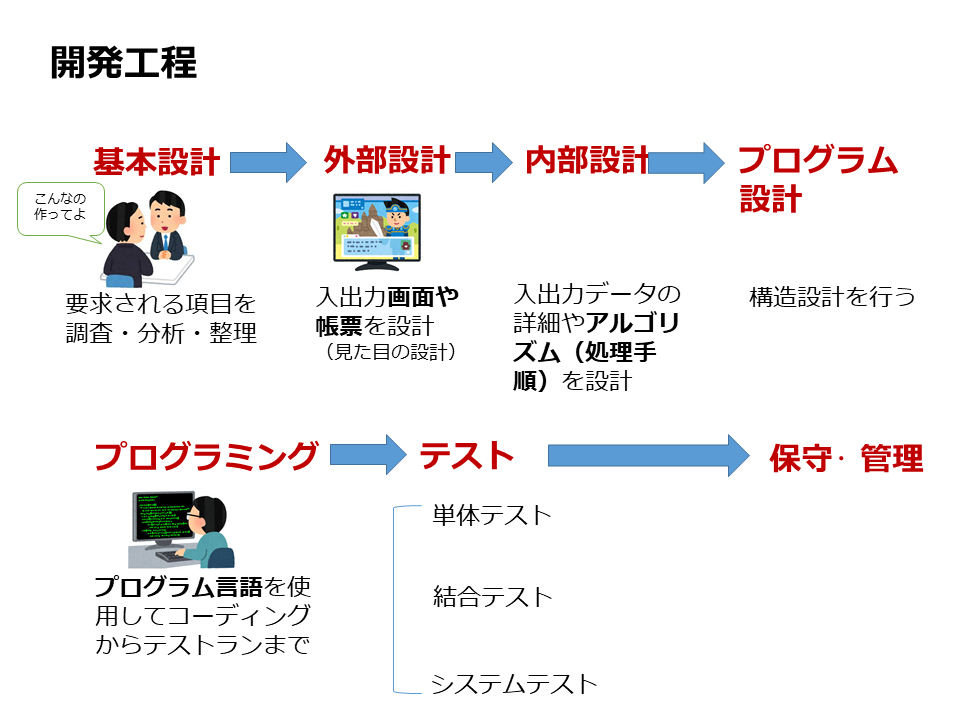

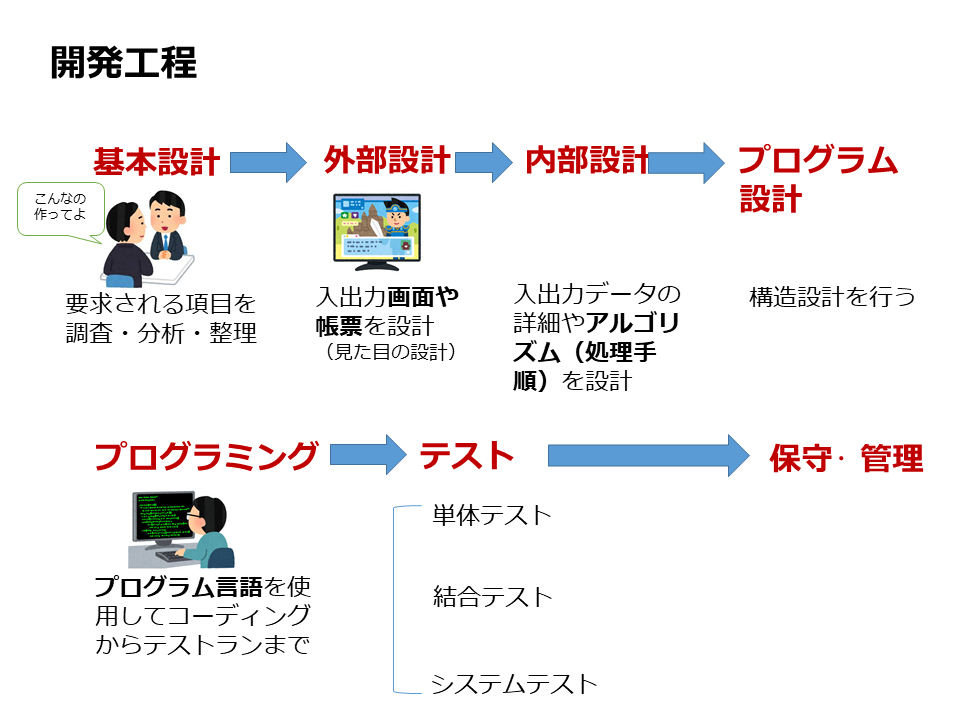

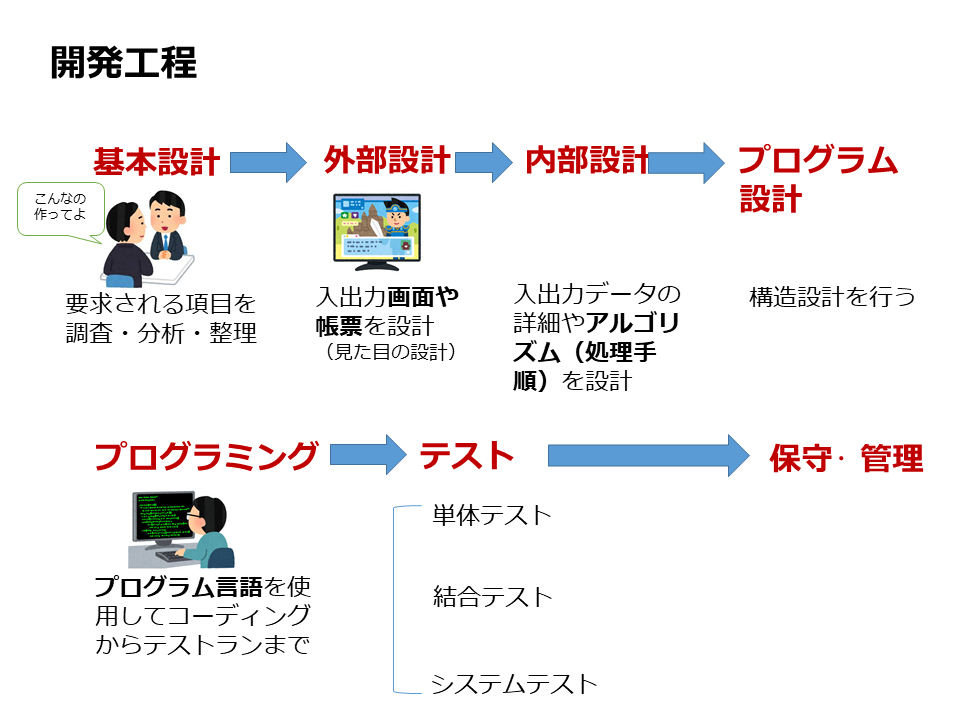

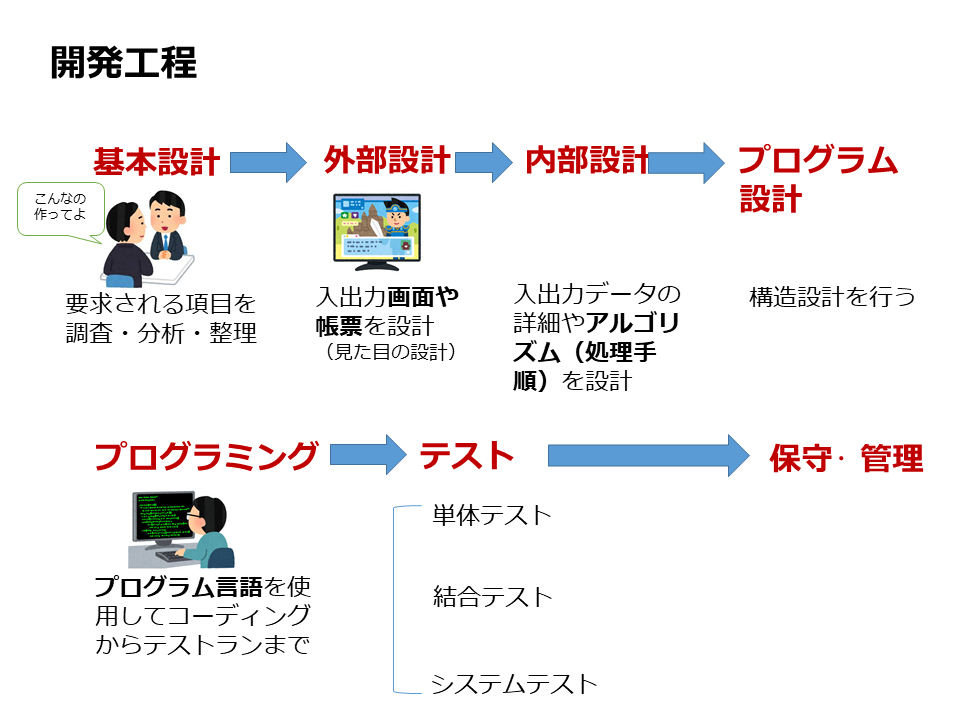

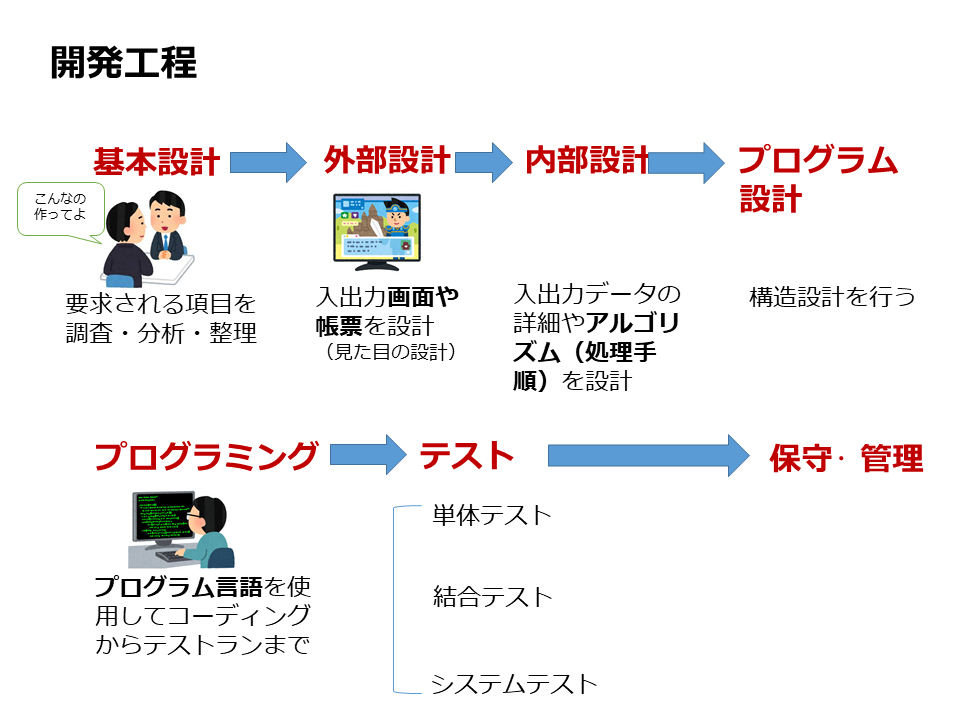

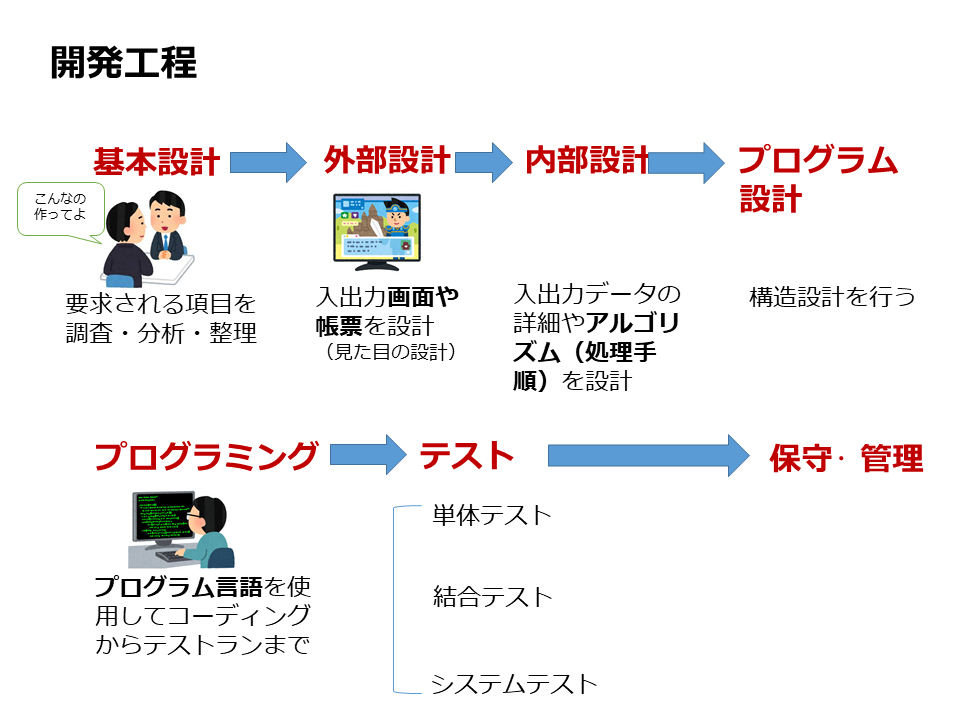

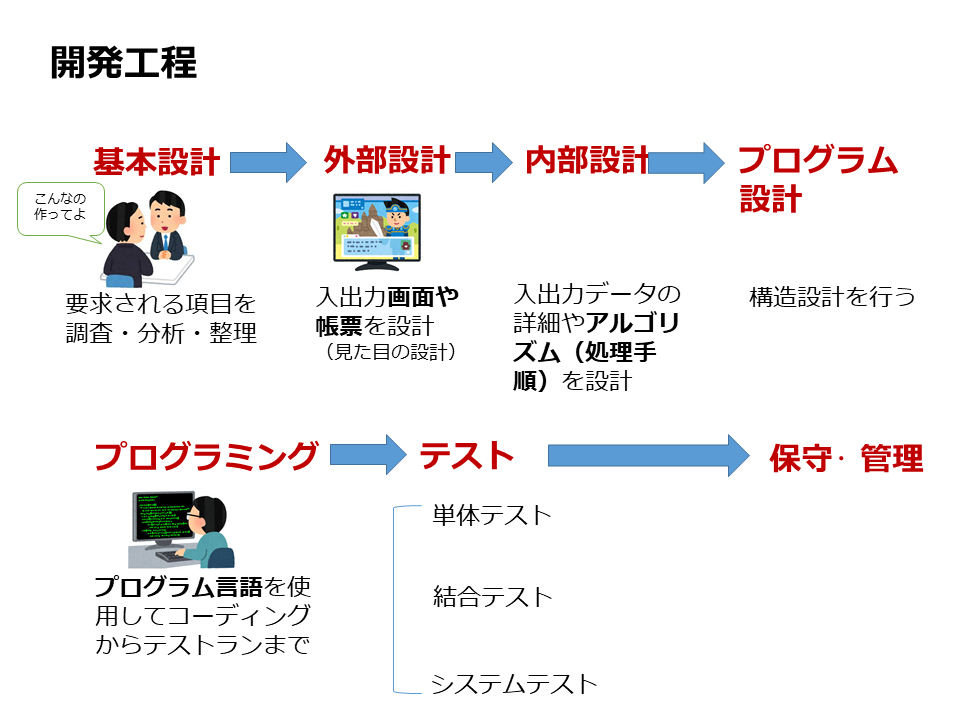

(2)機能分割→内部設計

構造設計→プログラム設計

コーディングからテストまで=プログラミング

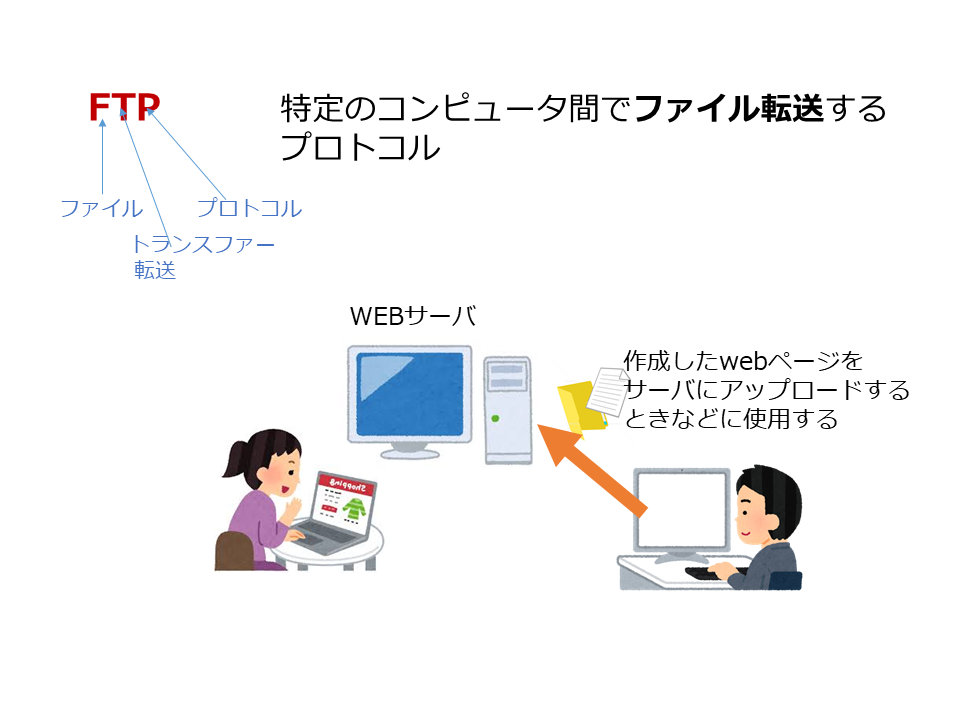

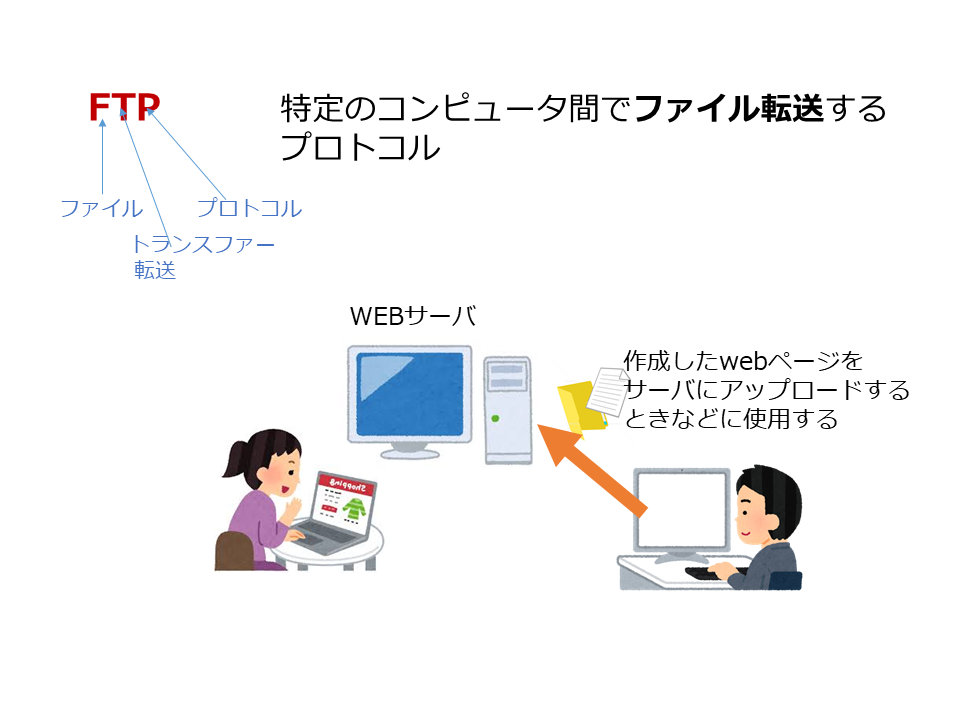

(3)ファイル転送=FTP(ファイル・トランスファー・プロトコル)

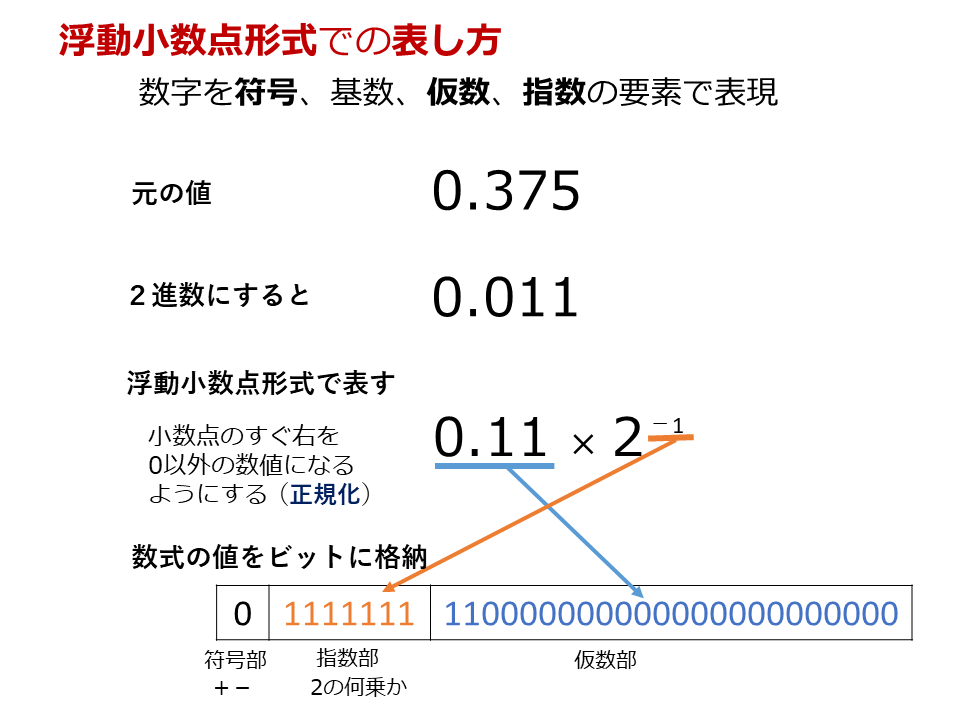

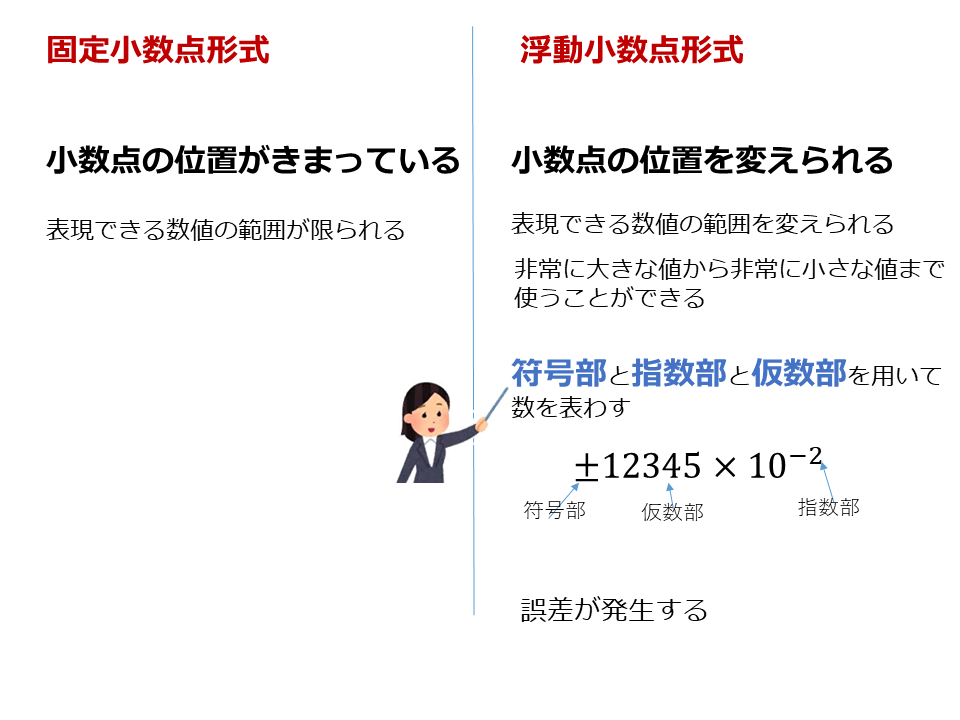

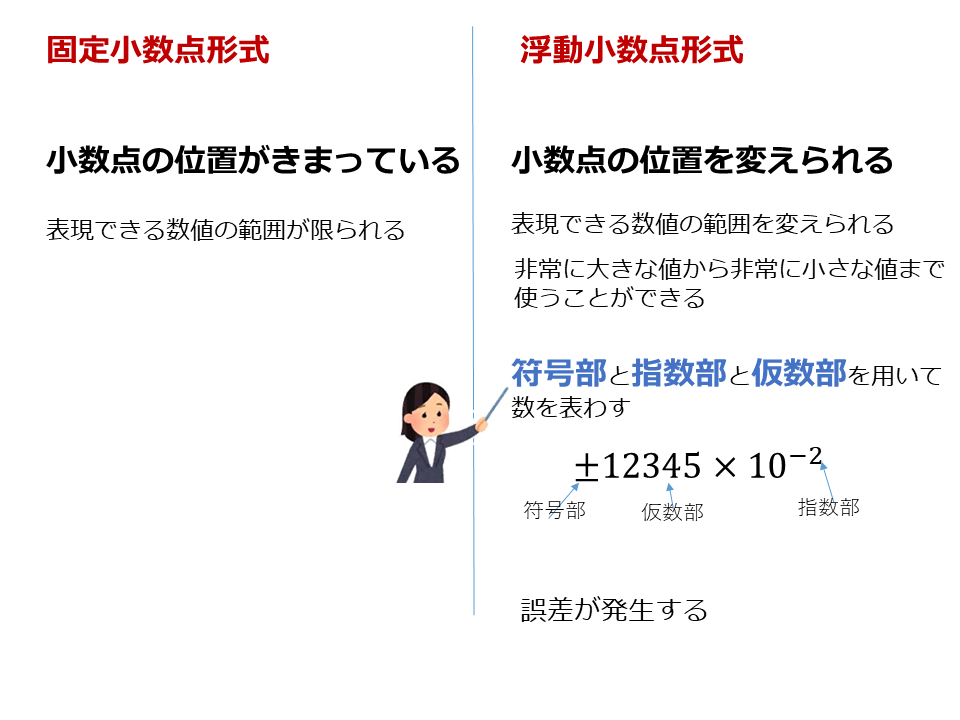

(4)仮数・指数=浮動小数点

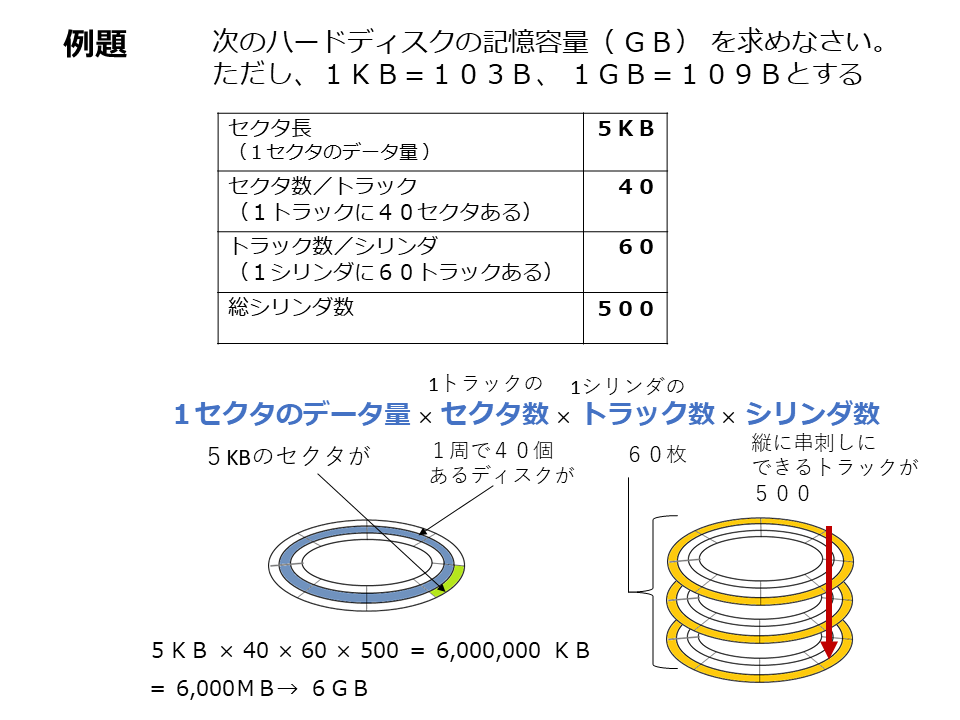

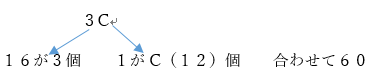

(5)全部かける!

450,000,000KB = 450GB

61回

【1】

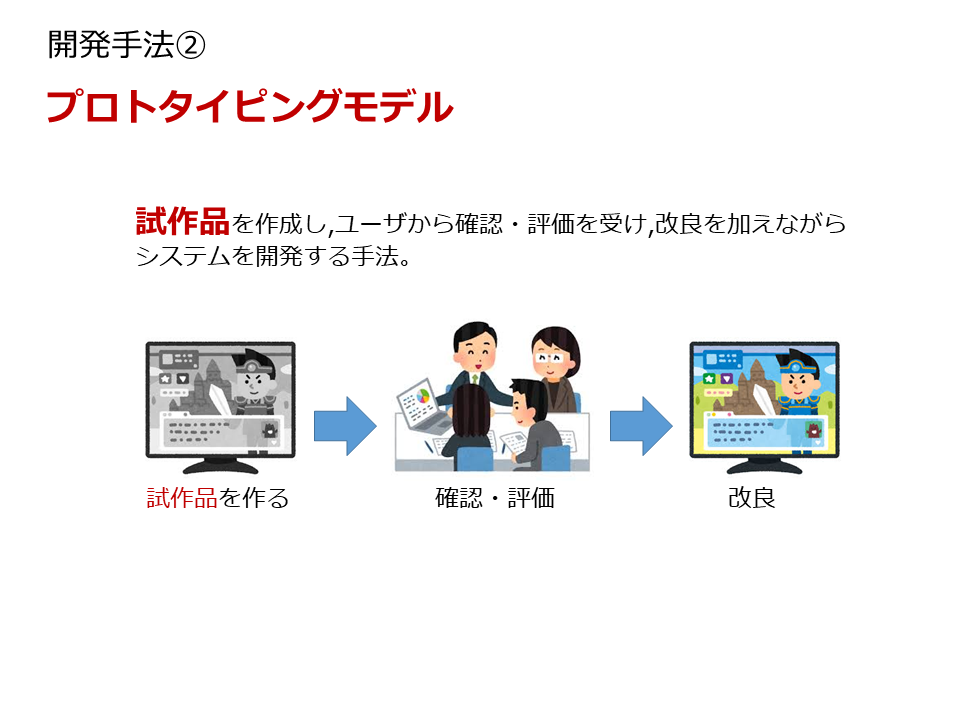

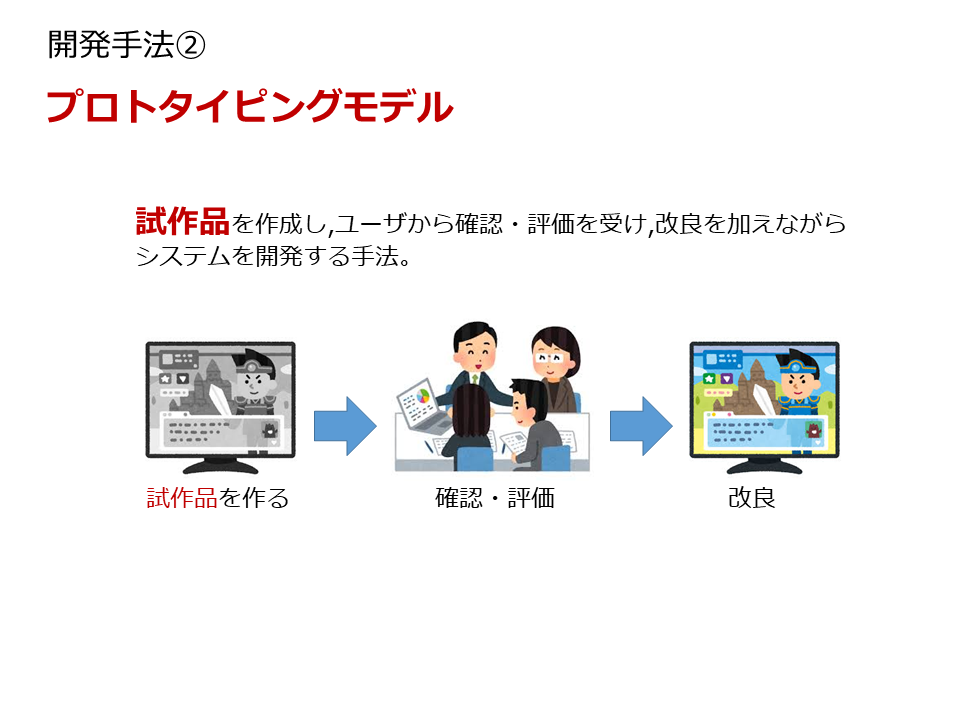

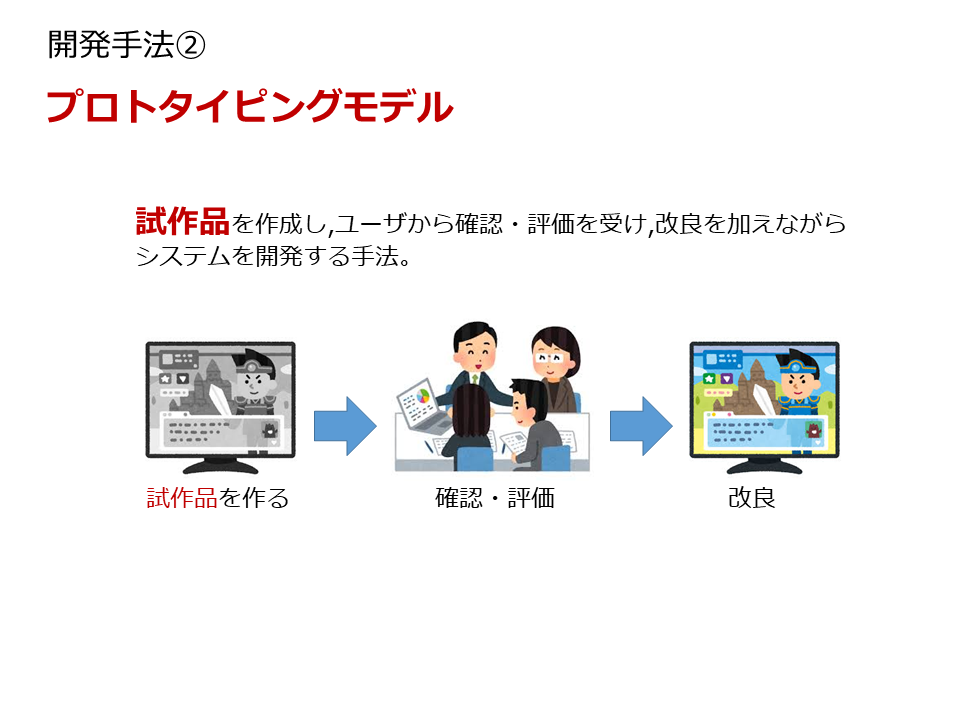

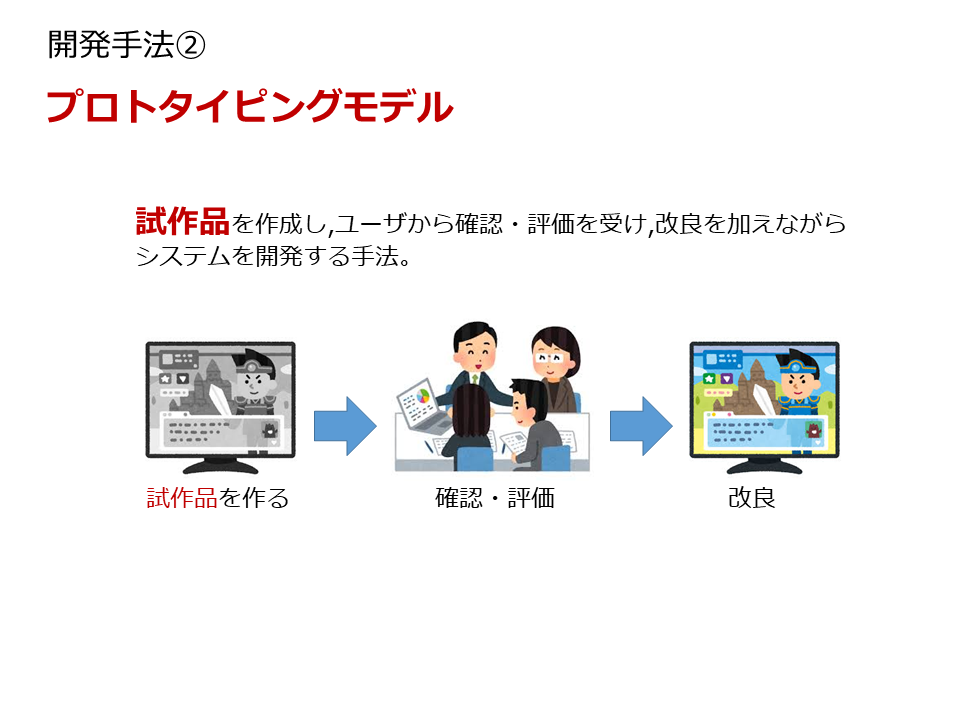

(1)試作品=プロトタイピング

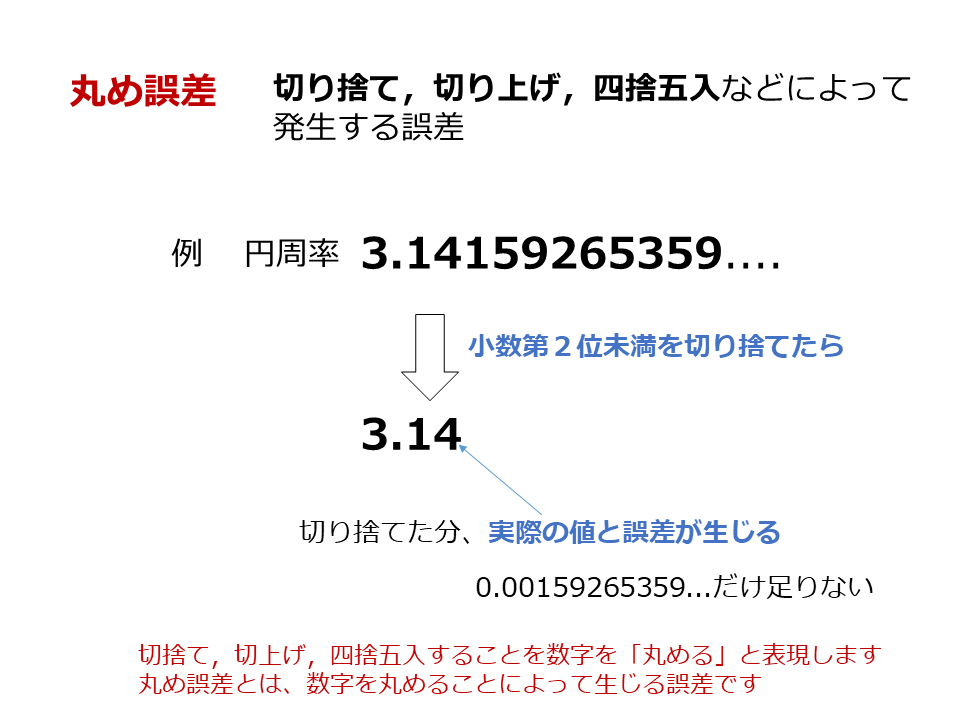

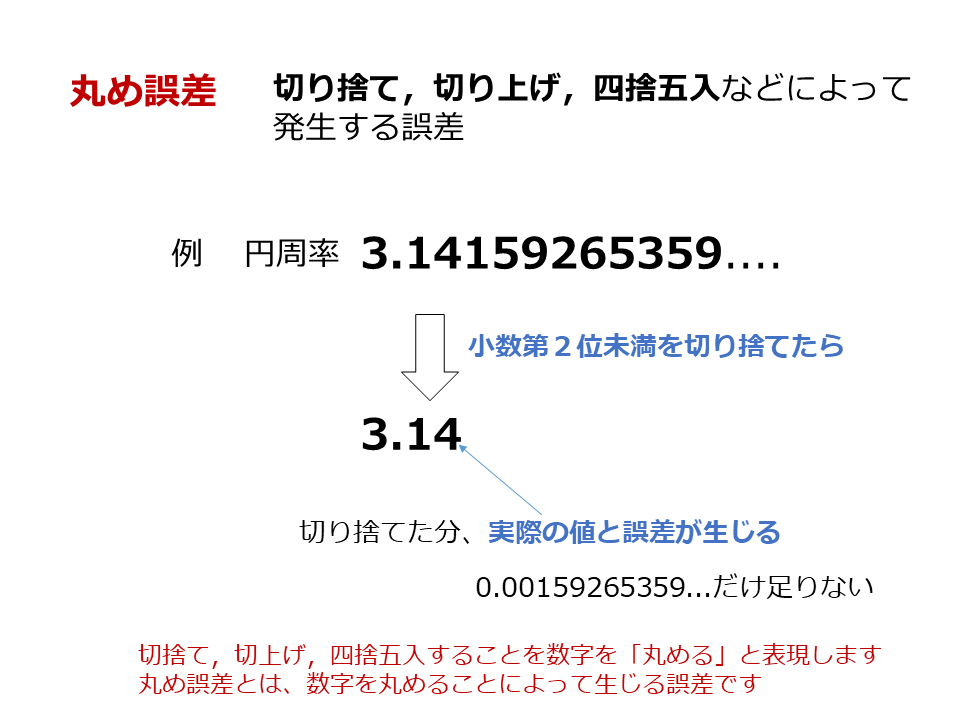

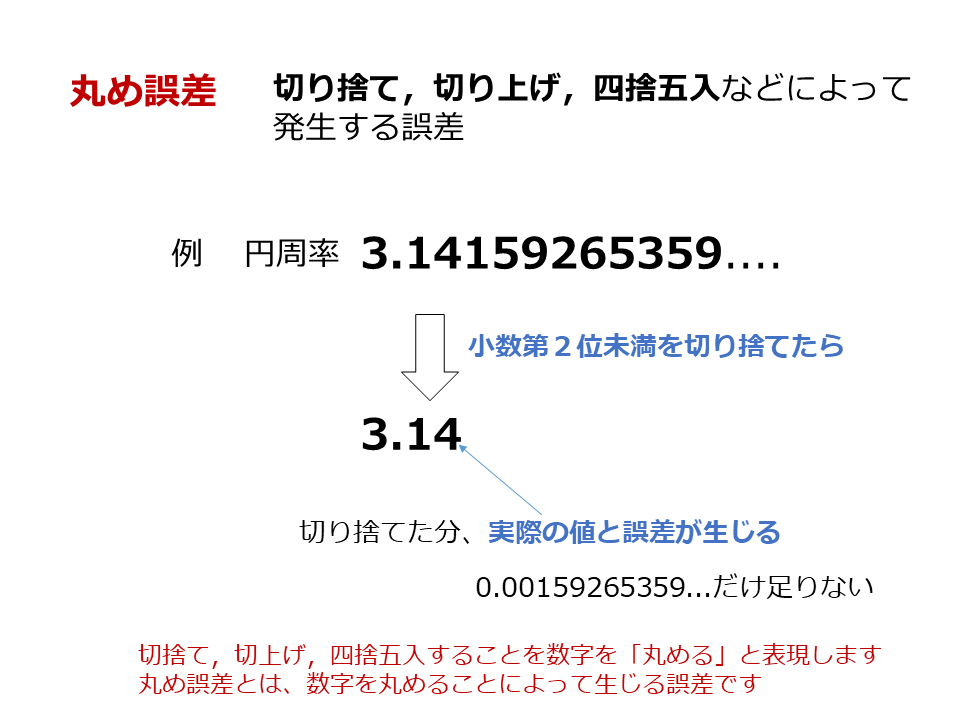

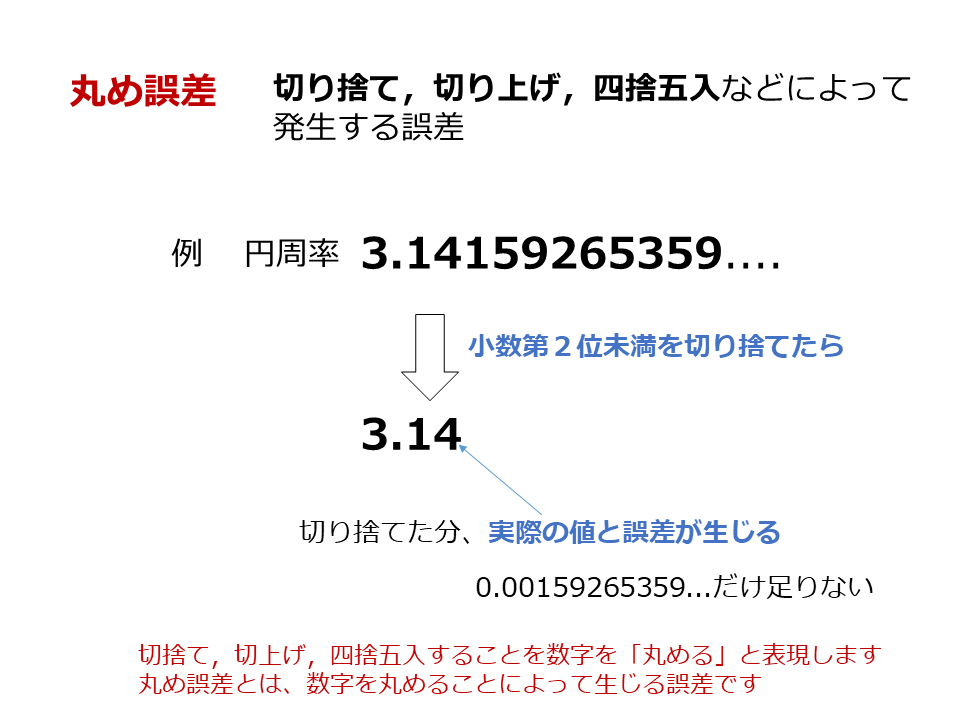

(2)数字を丸めたとき(四捨五入など)の誤差=丸め誤差

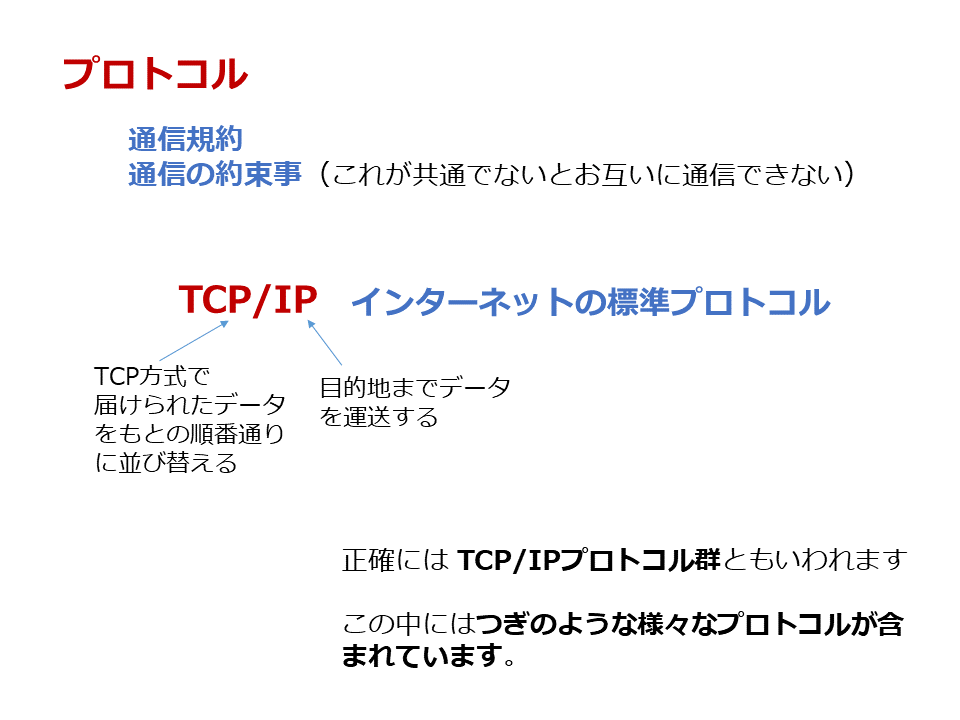

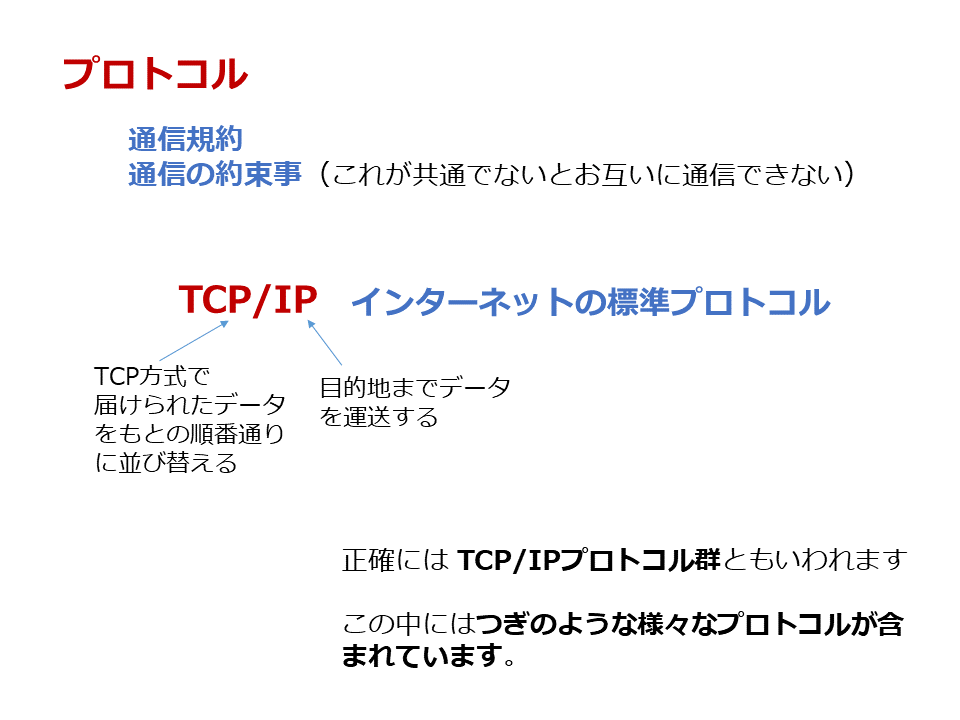

(3)インターネット標準プロトコル=TCP/IP

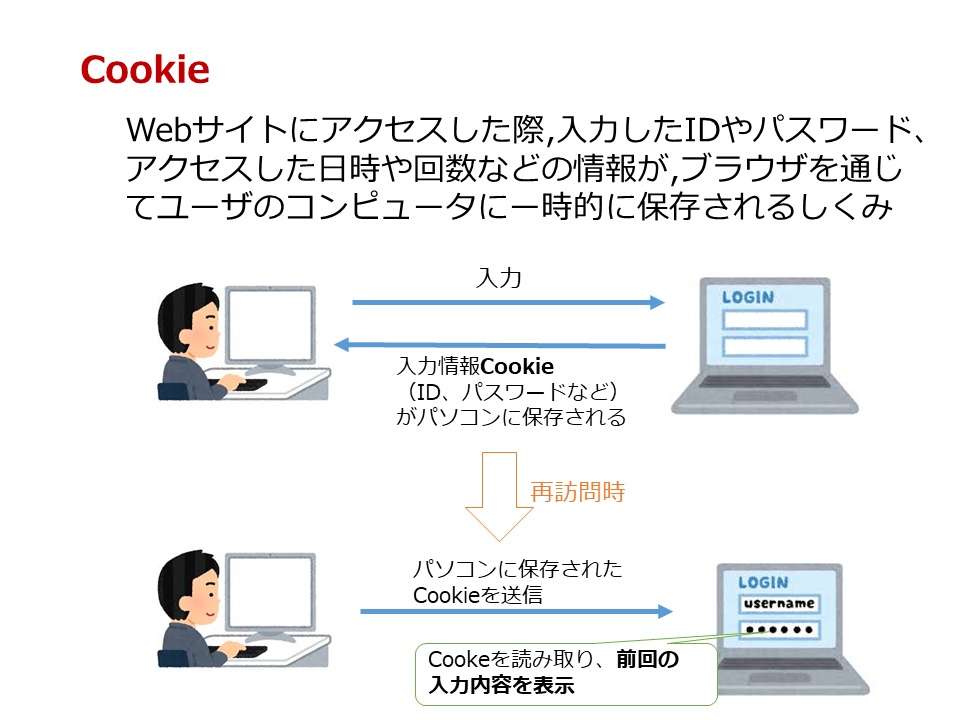

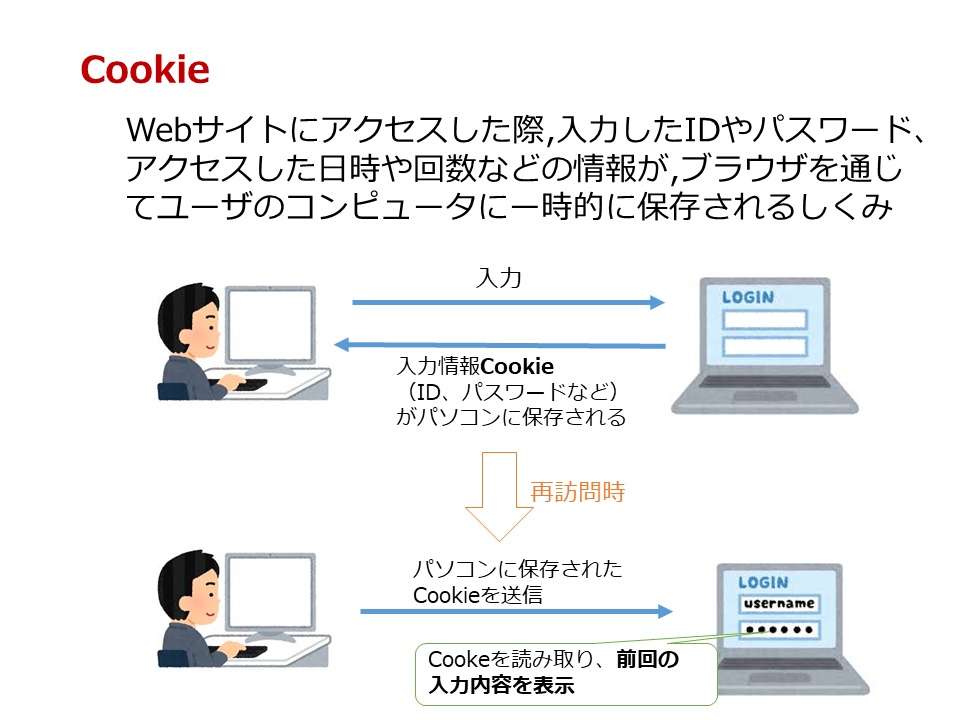

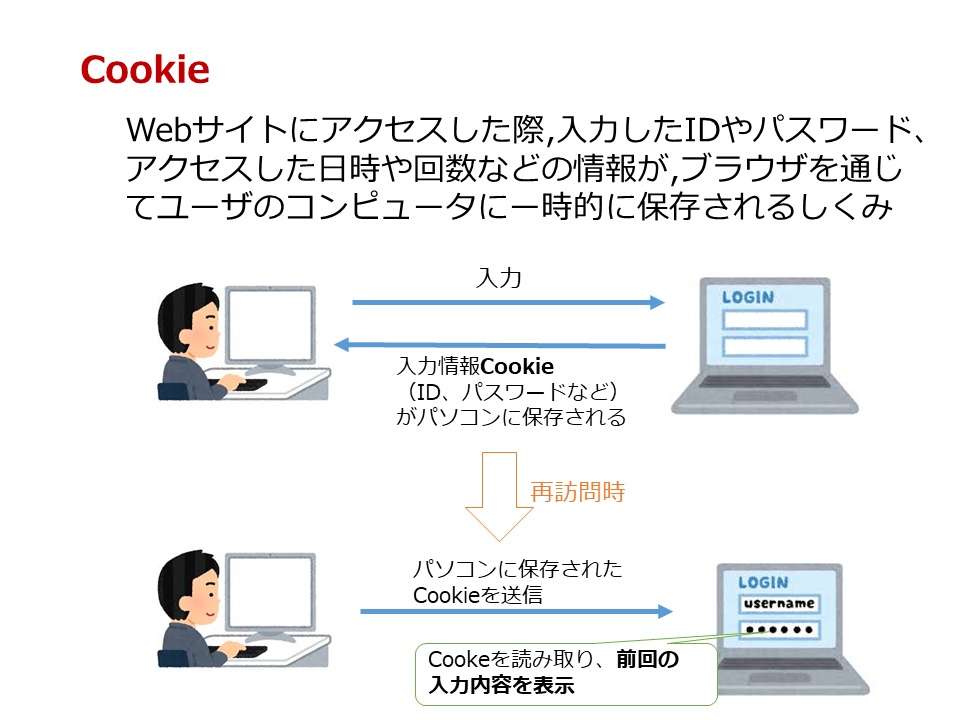

(4)ブラウザ、一時的に保存=cookie

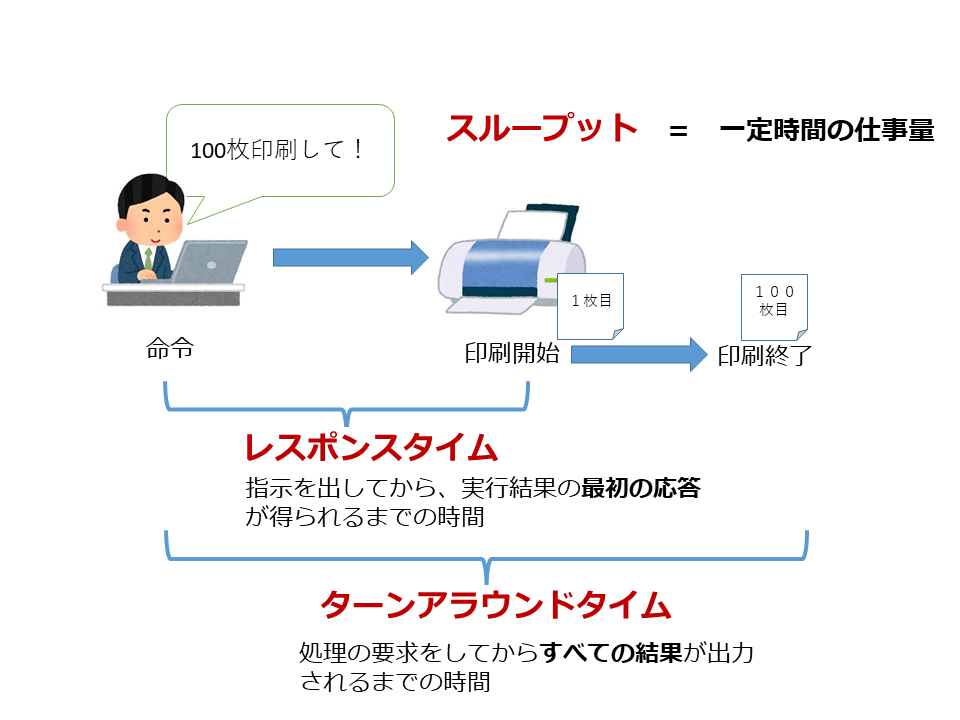

(5)すべての結果、時間=ターンアラウンドタイム

最初の応答、時間 =レスポンスタイム

【2】

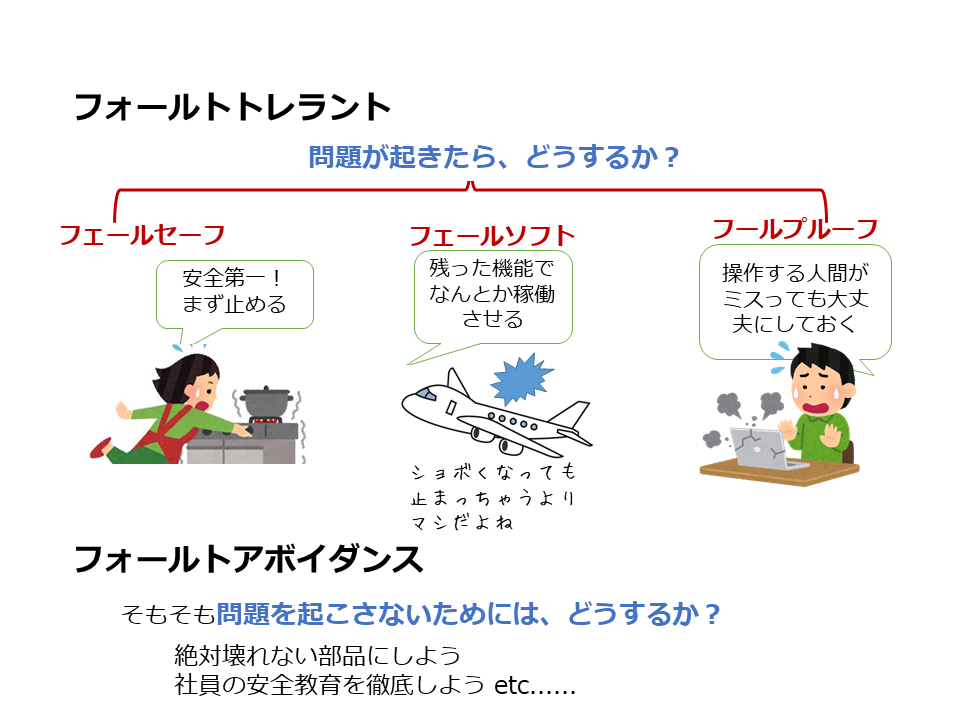

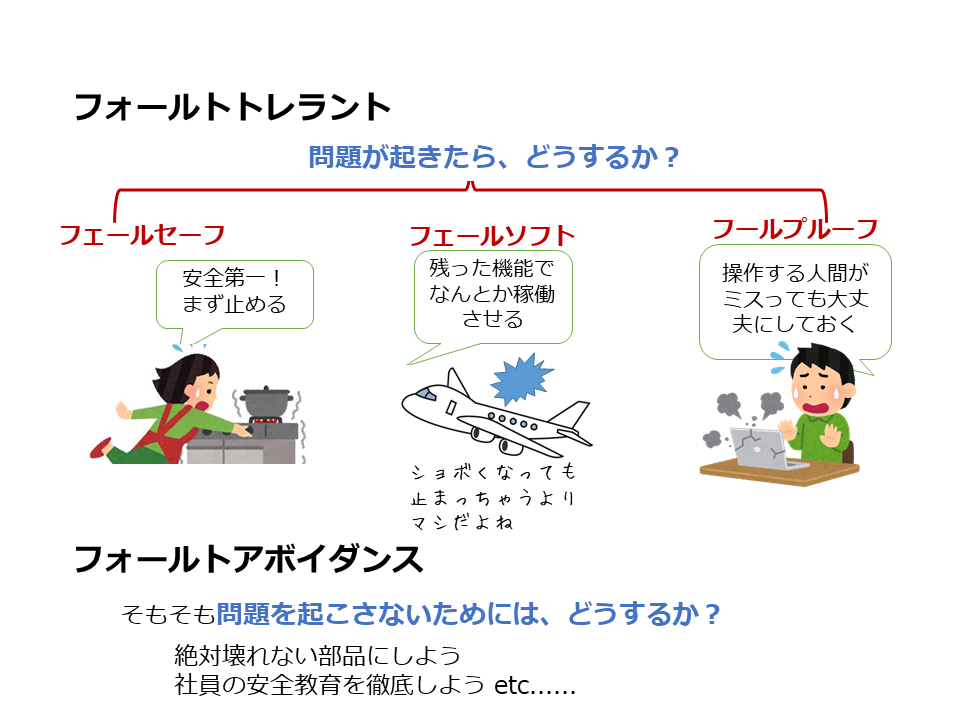

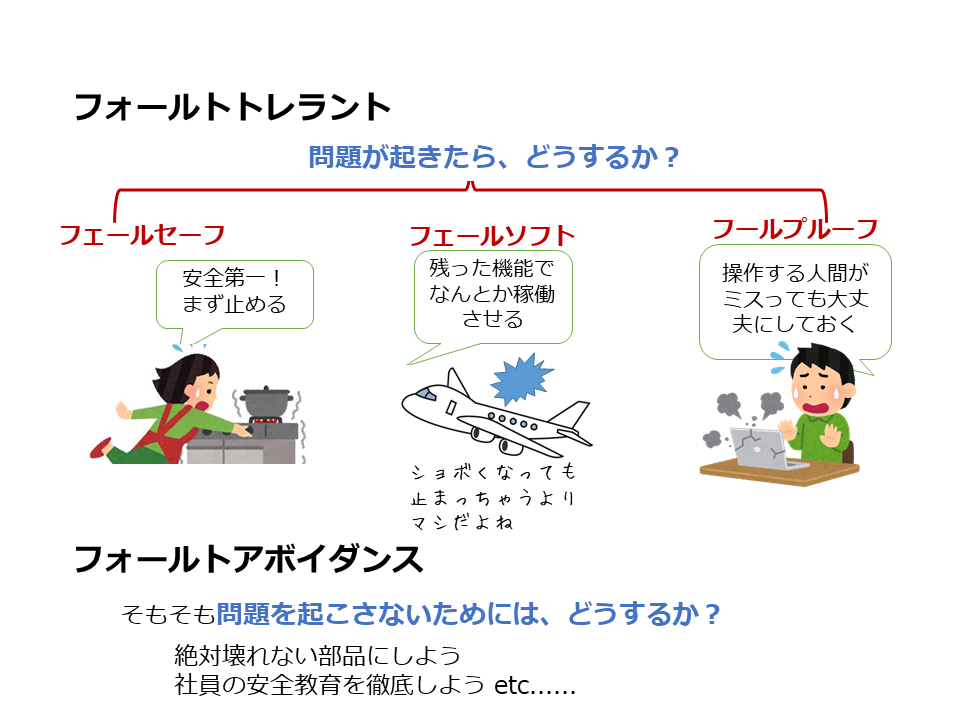

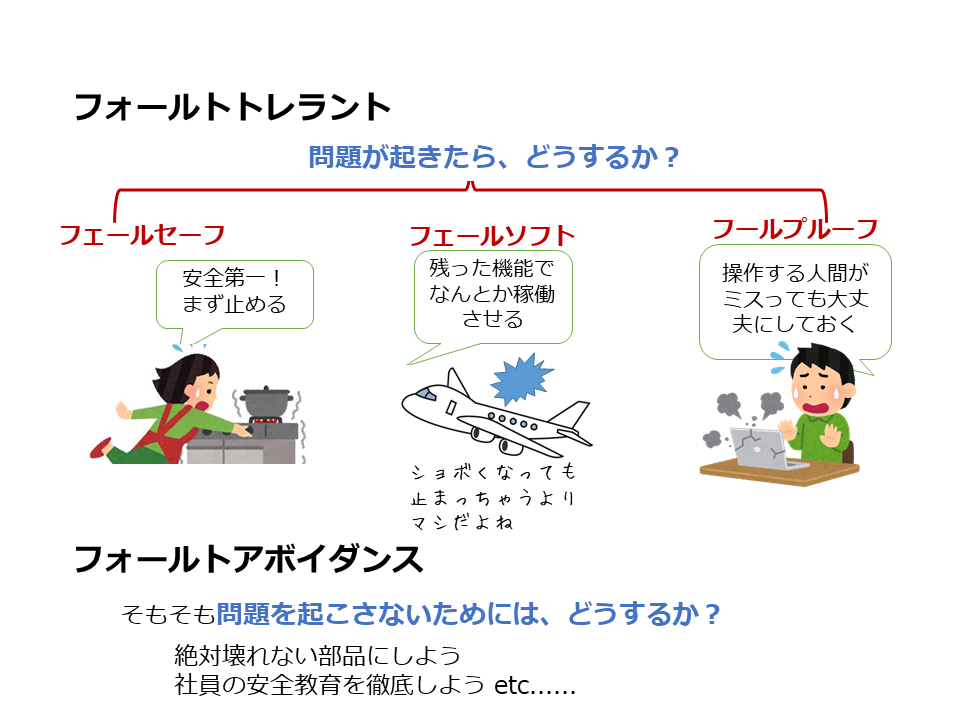

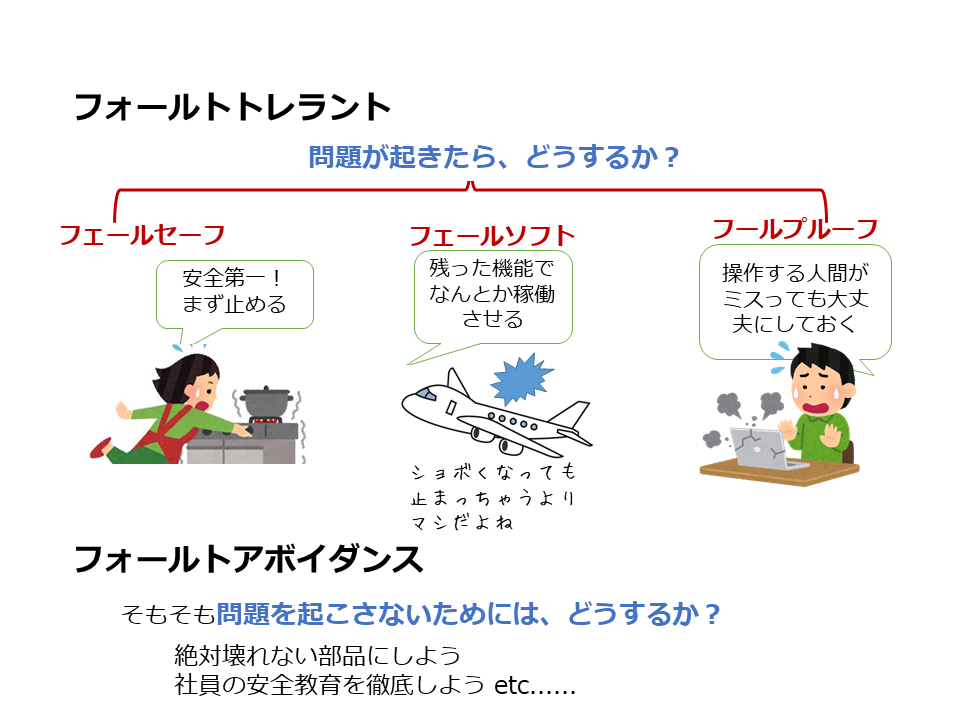

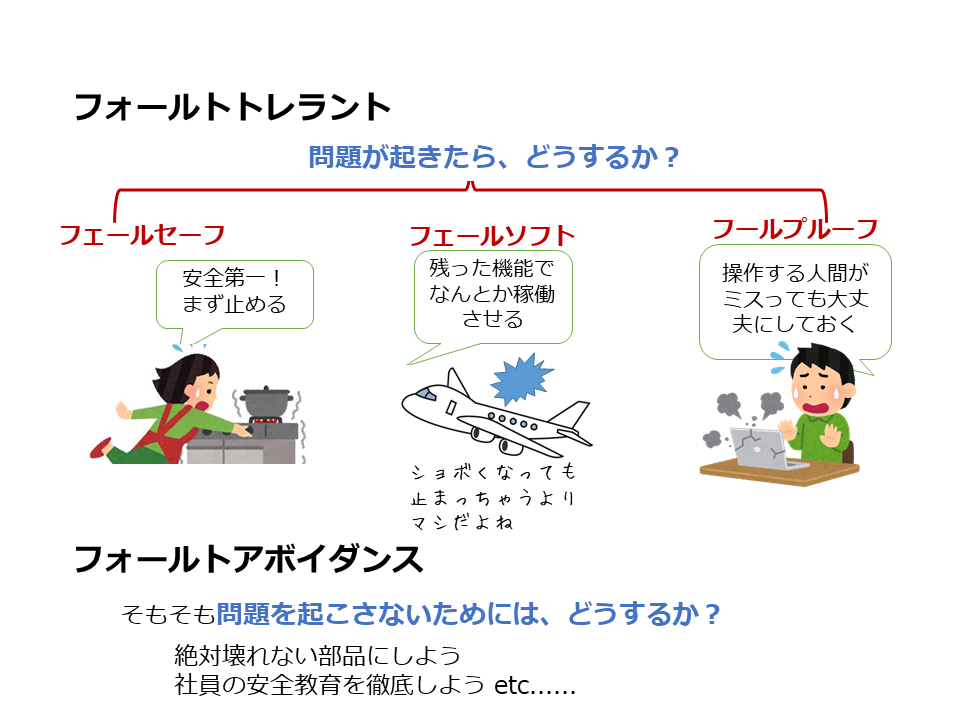

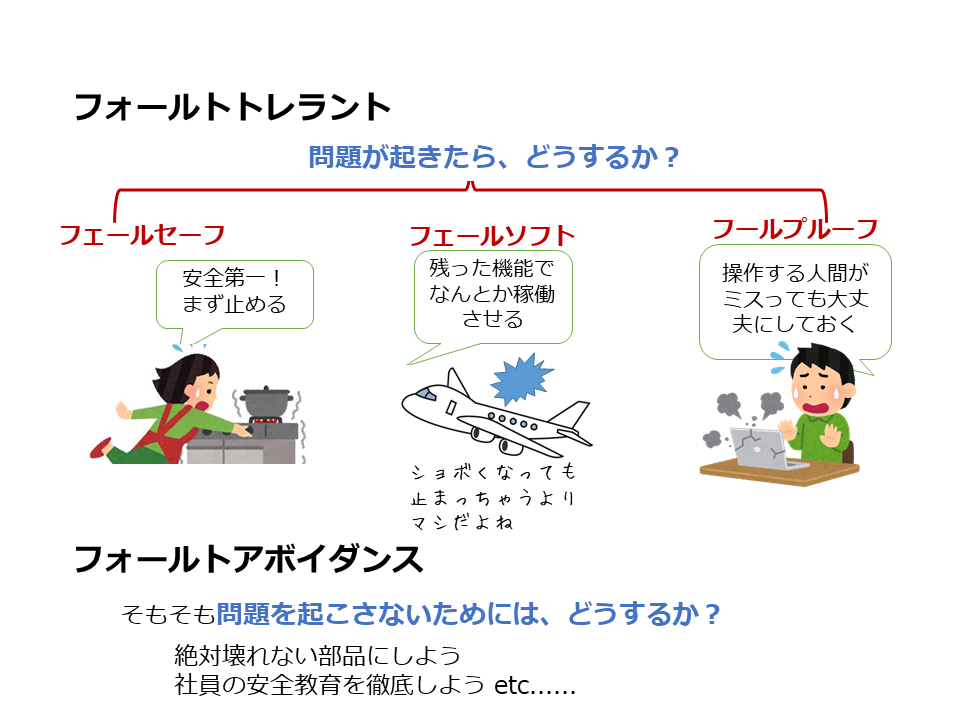

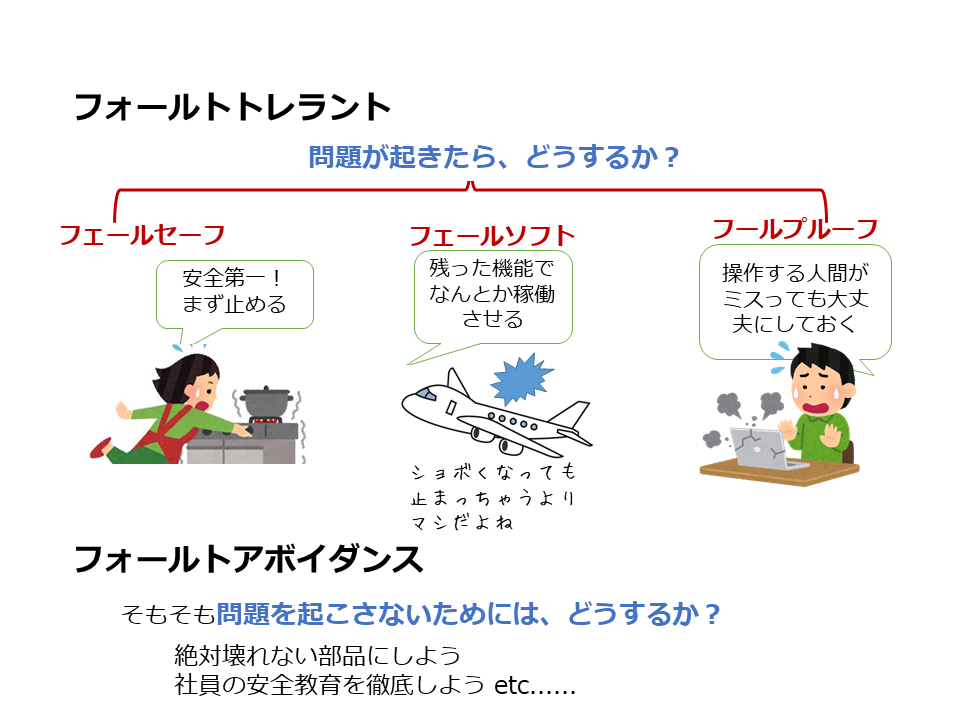

(1)フェールセーフ=安全第一、まず止める

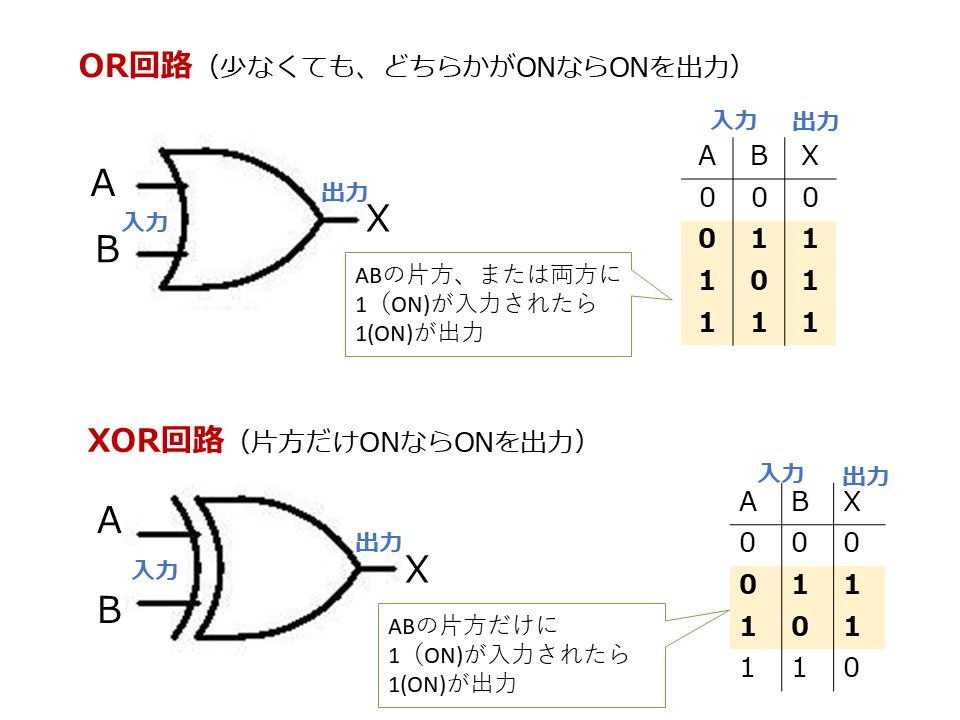

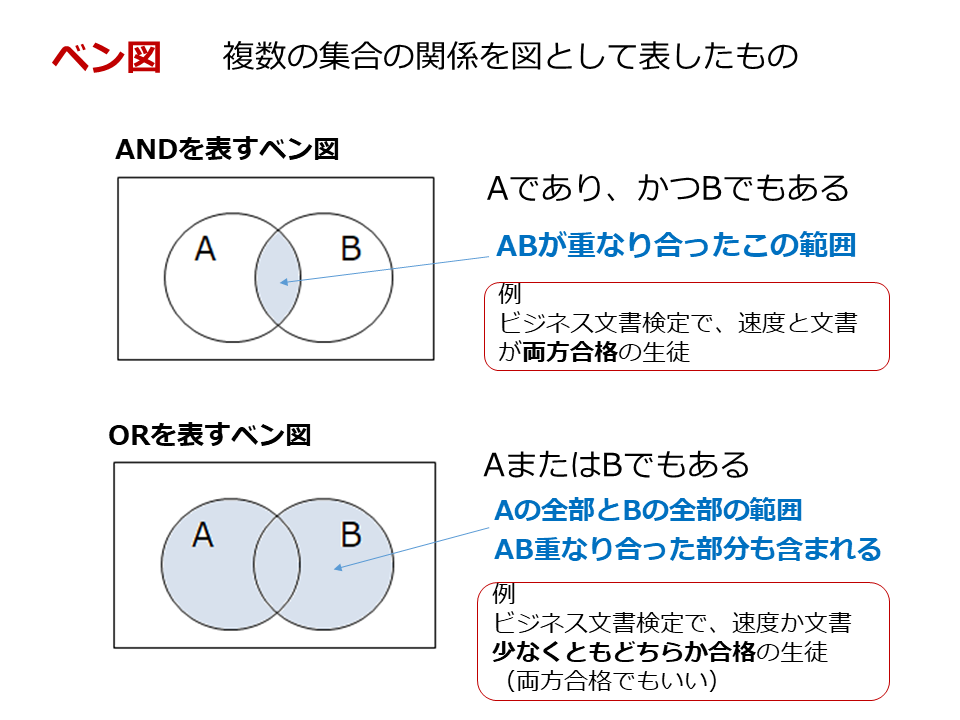

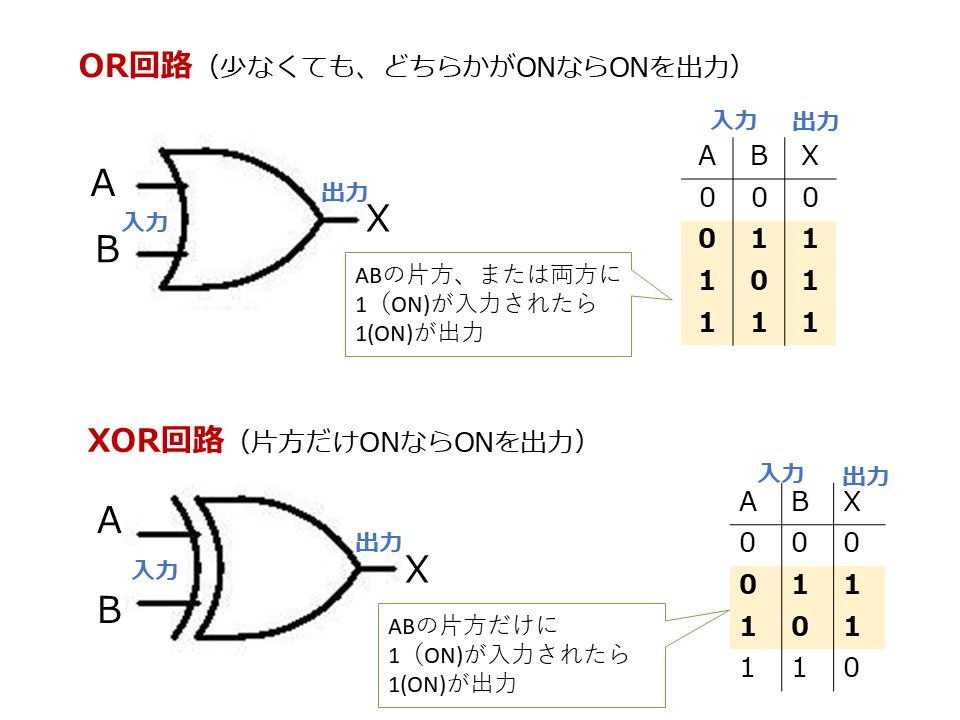

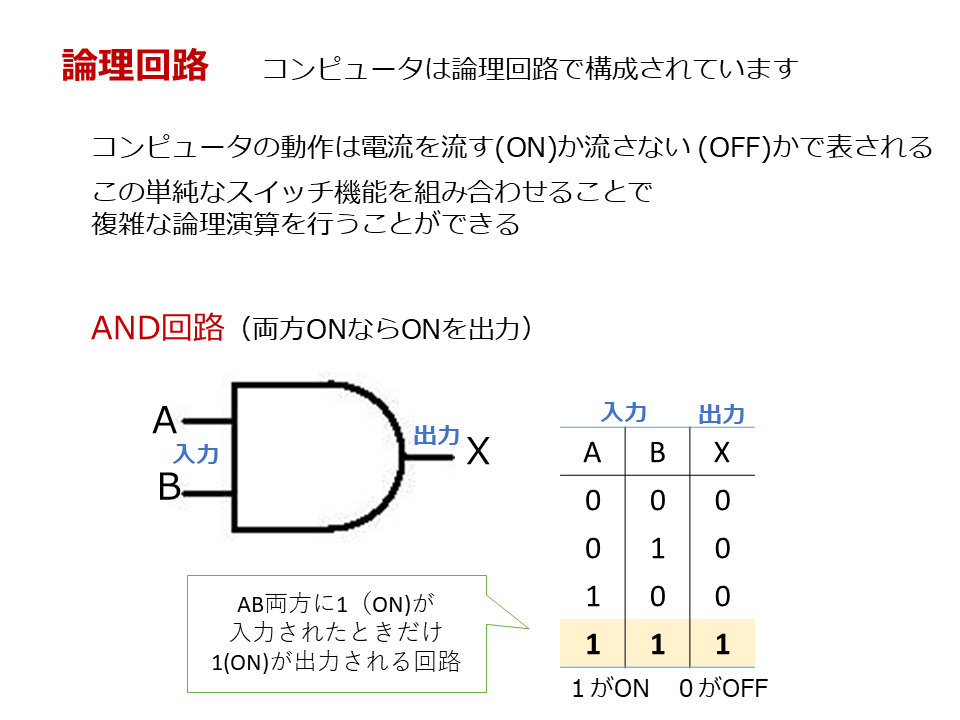

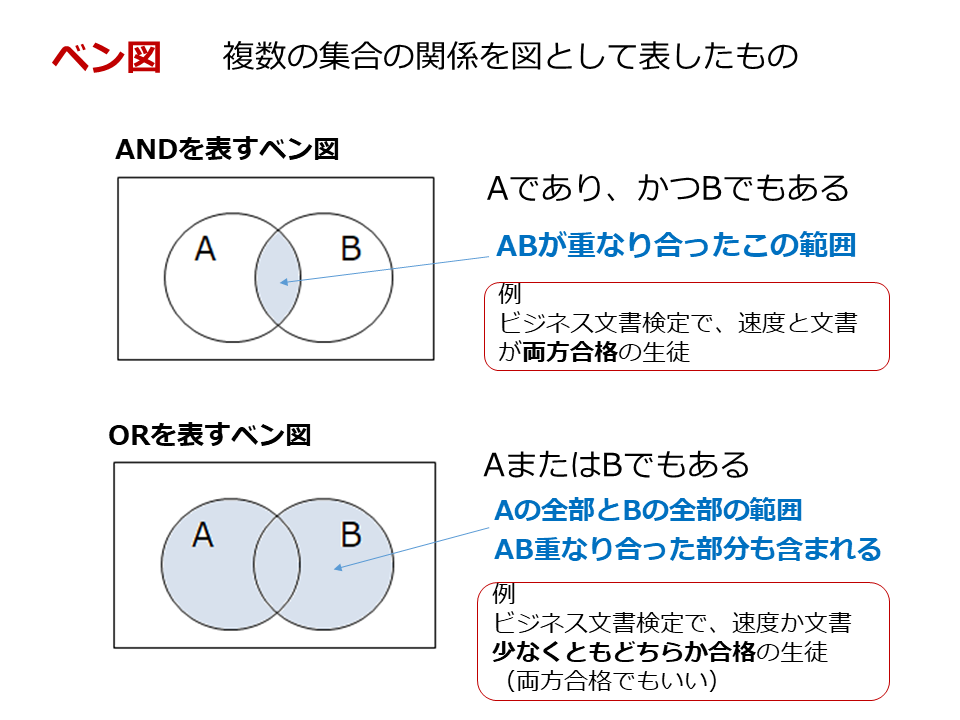

(2)OR=どちらか1なら1(両方1でも1)

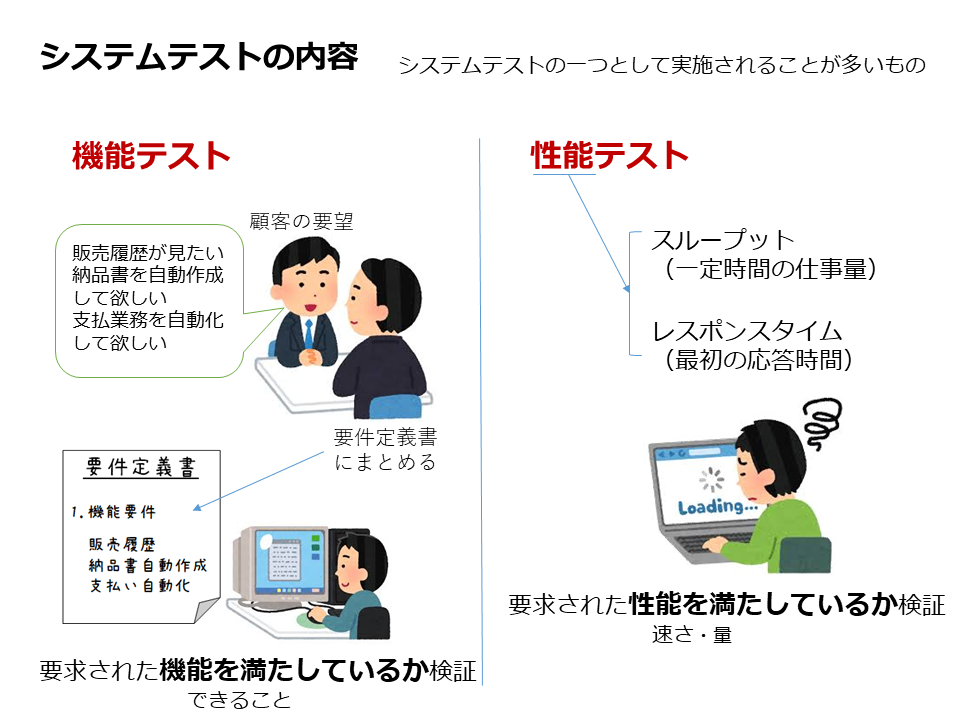

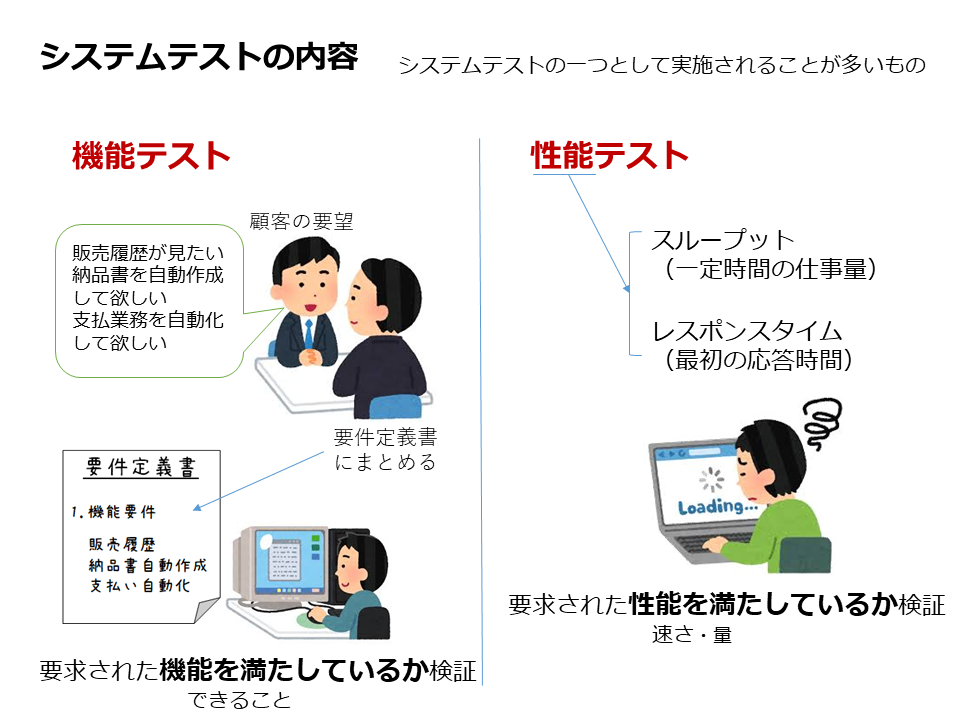

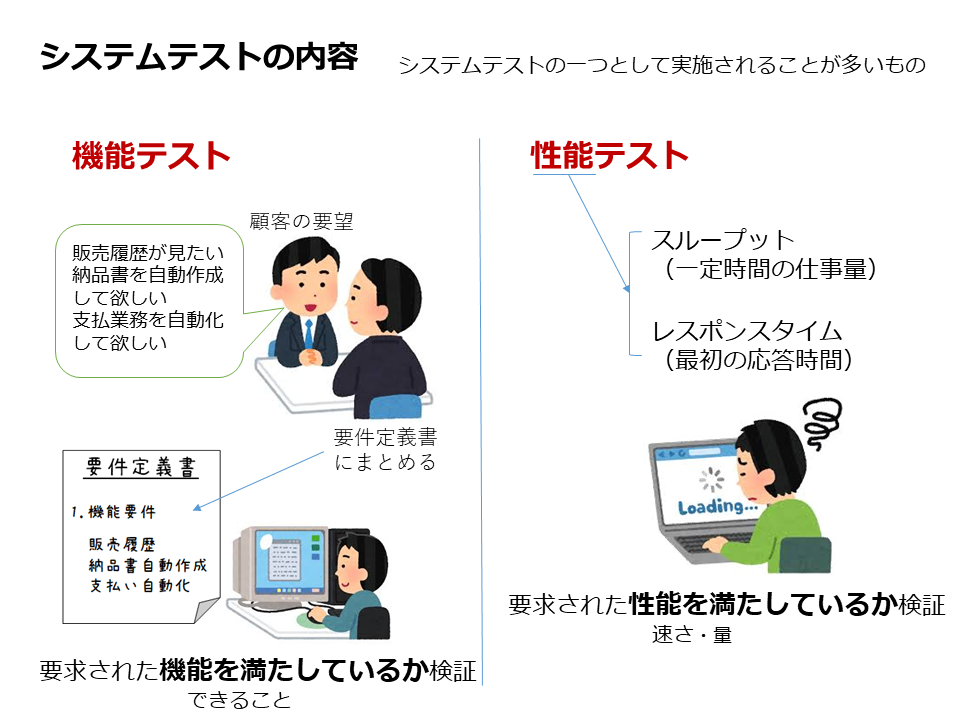

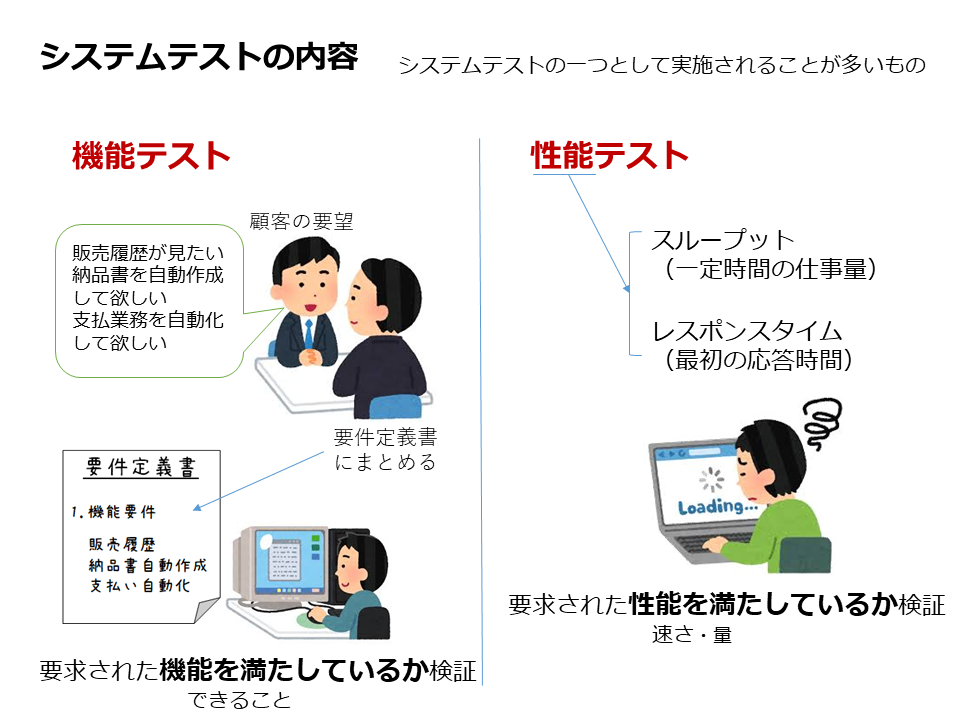

(3)機能(できること)→要求されたことが全部できているか

(4)ウは見た目の設計なので外部設計

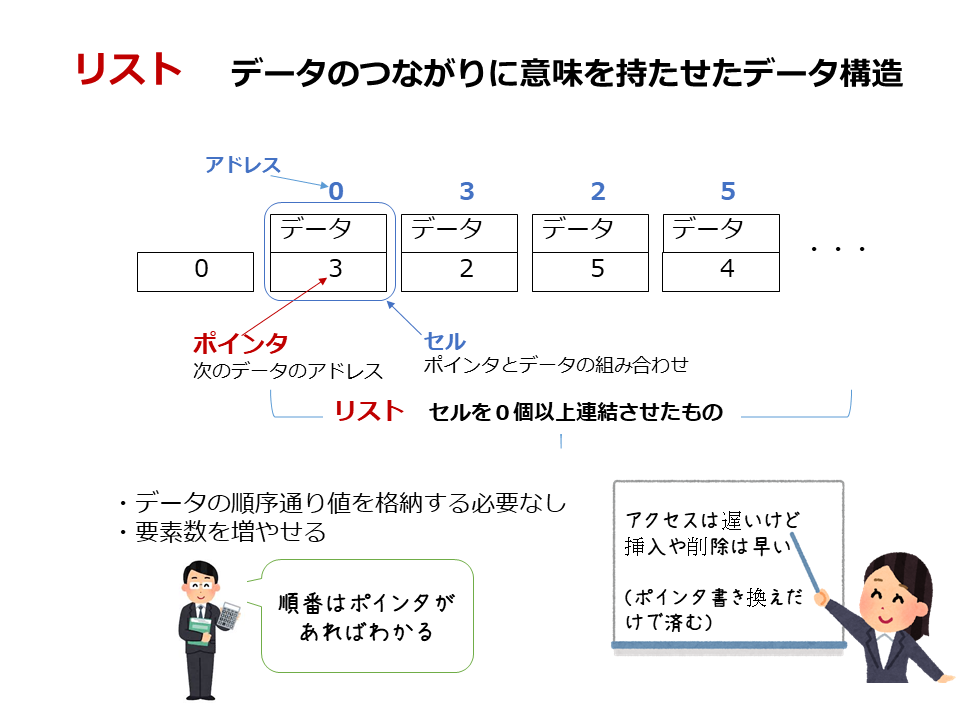

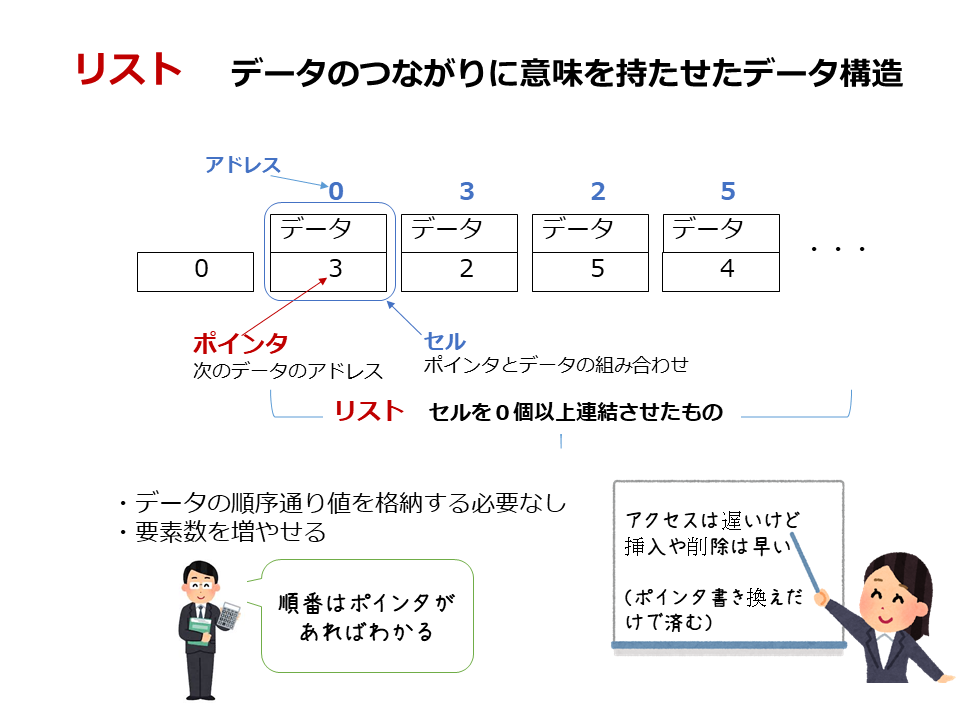

(5)ポインタ=リスト構造でつぎのアドレスを示す

【3】

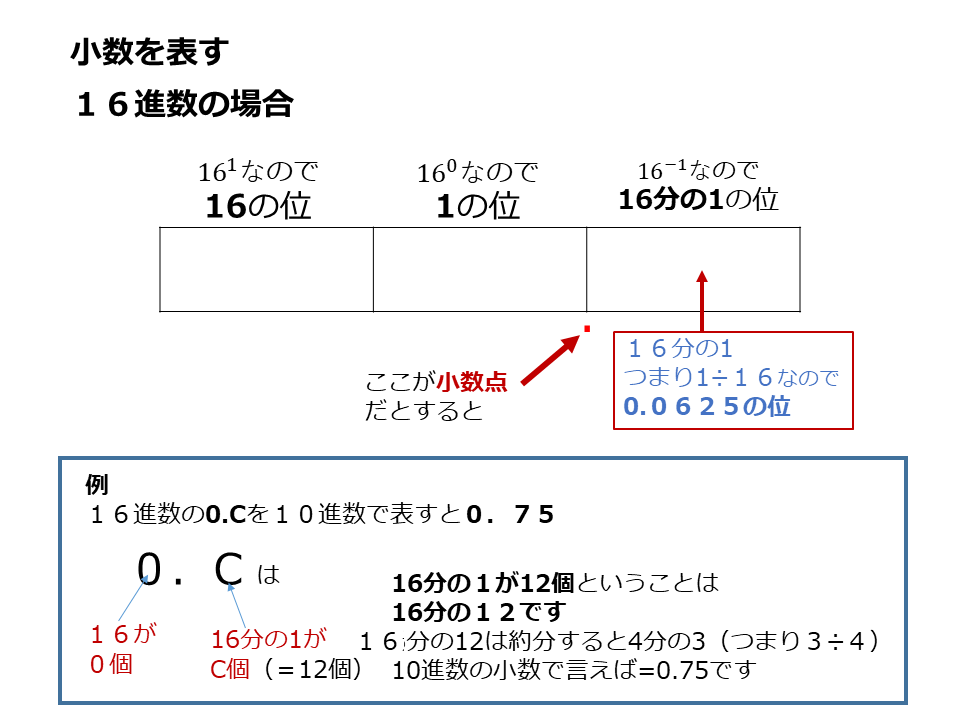

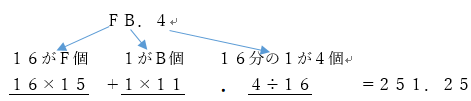

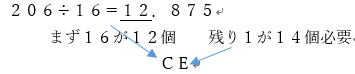

(1)16進数の小数第1位=16分の1

0.7

↑

16分の1が7個(つまり16分の7)

7 ÷ 16=0.4375

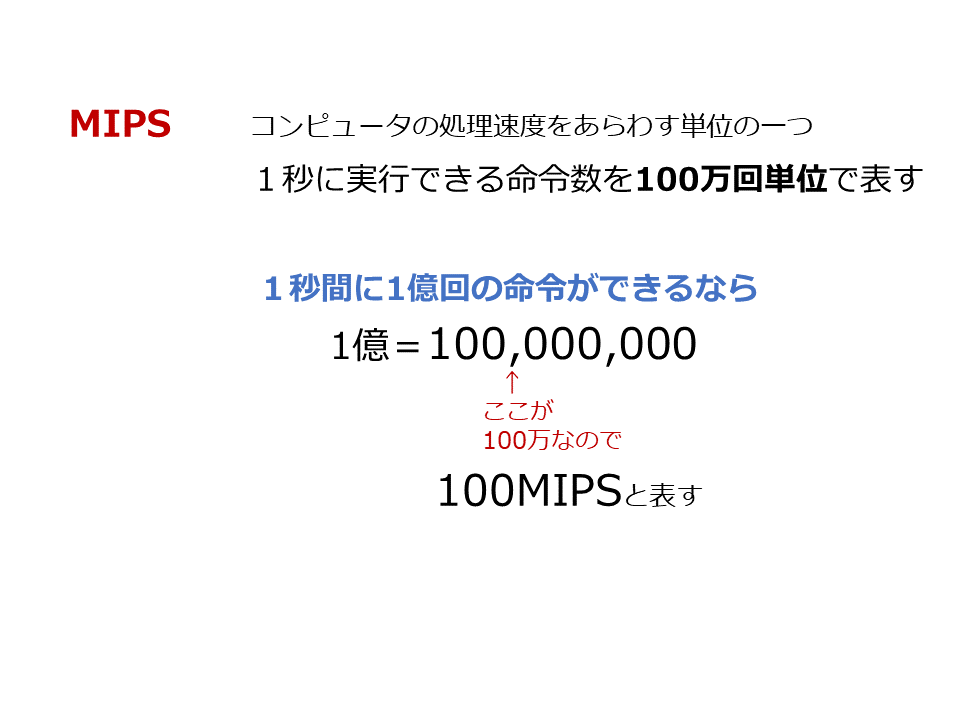

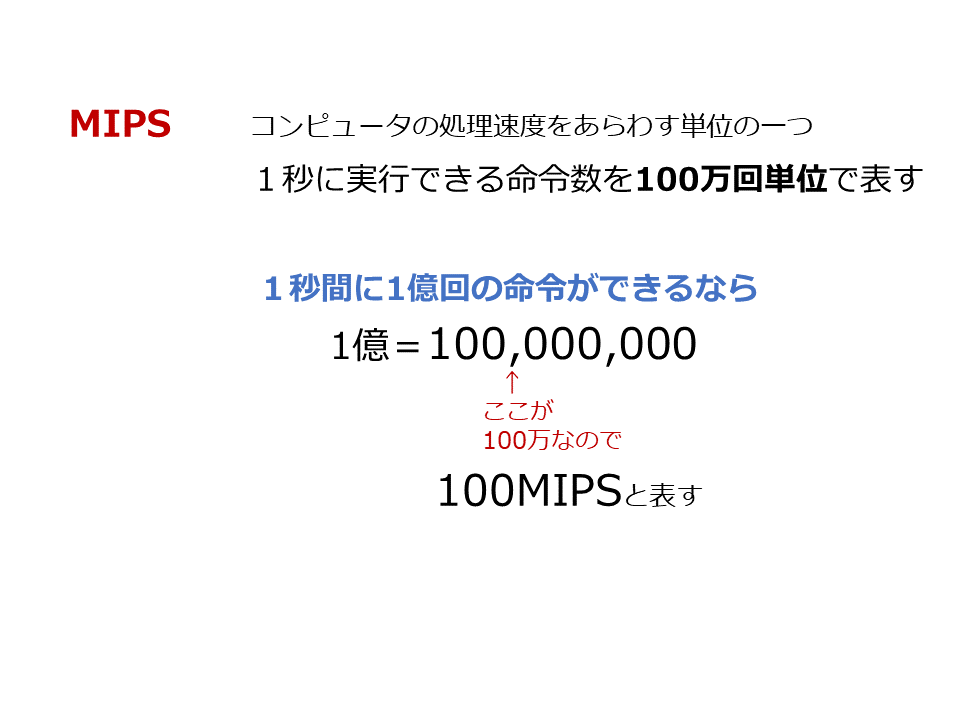

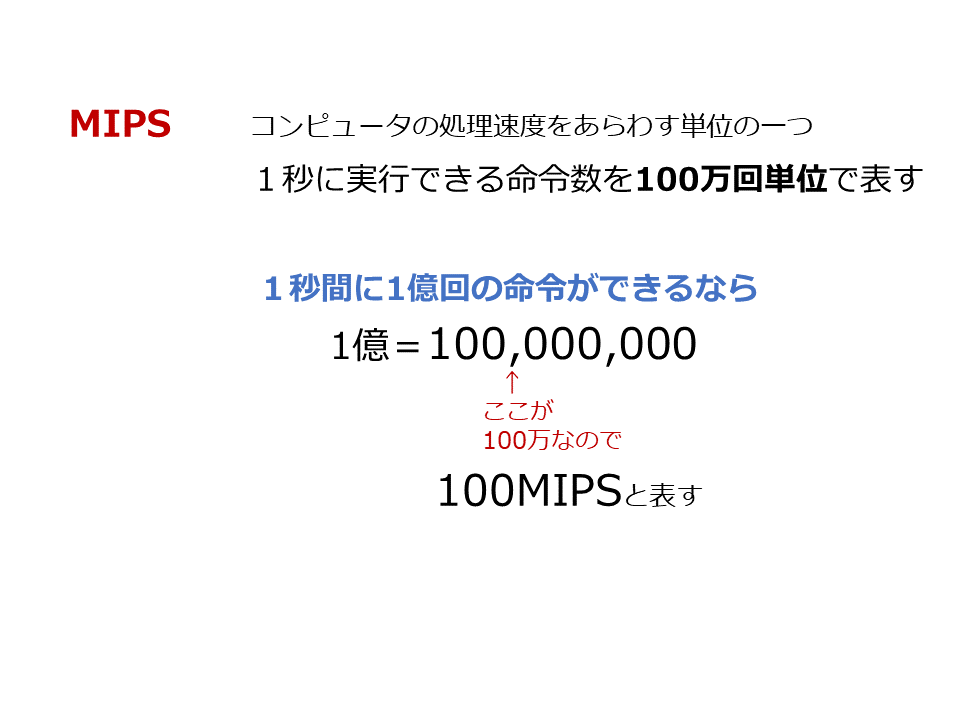

(2)100万回単位=MIPS

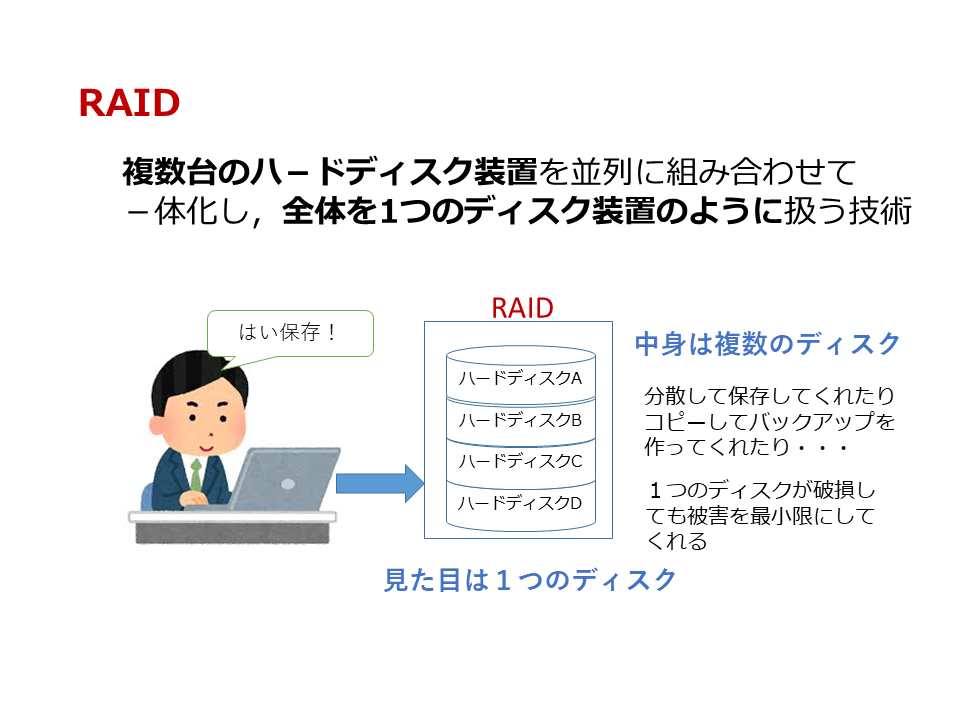

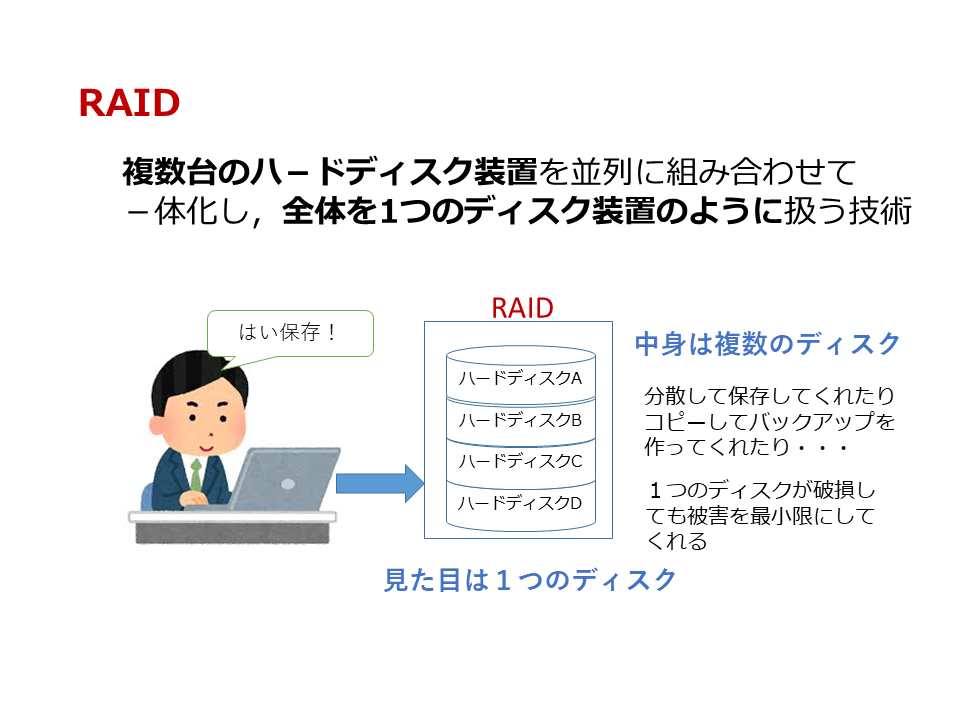

(3)複数の磁気ディスクを1つに=RAID

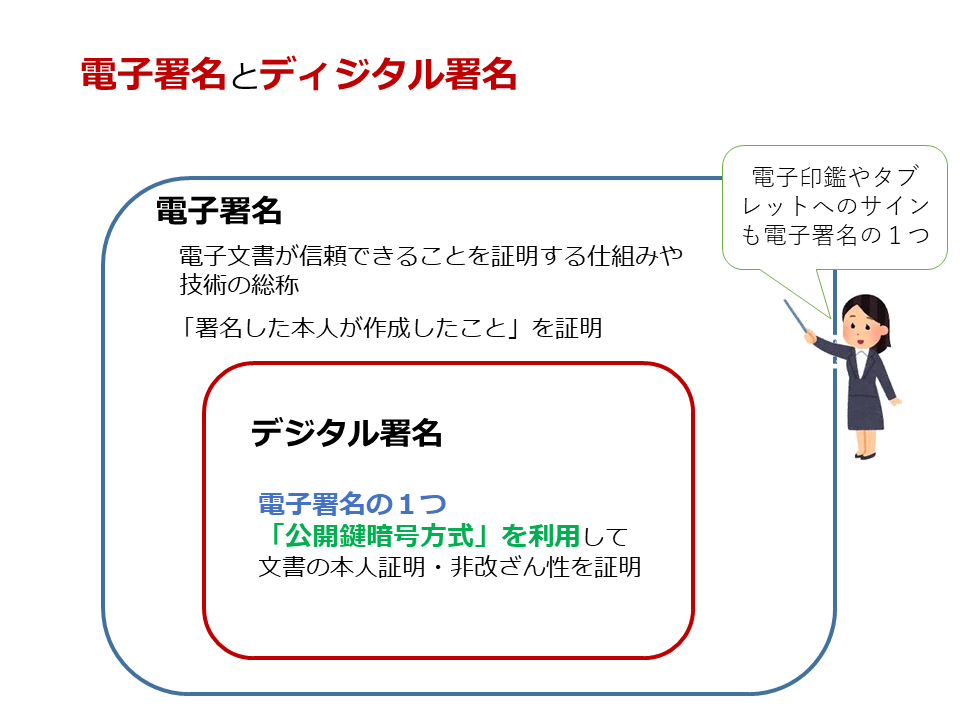

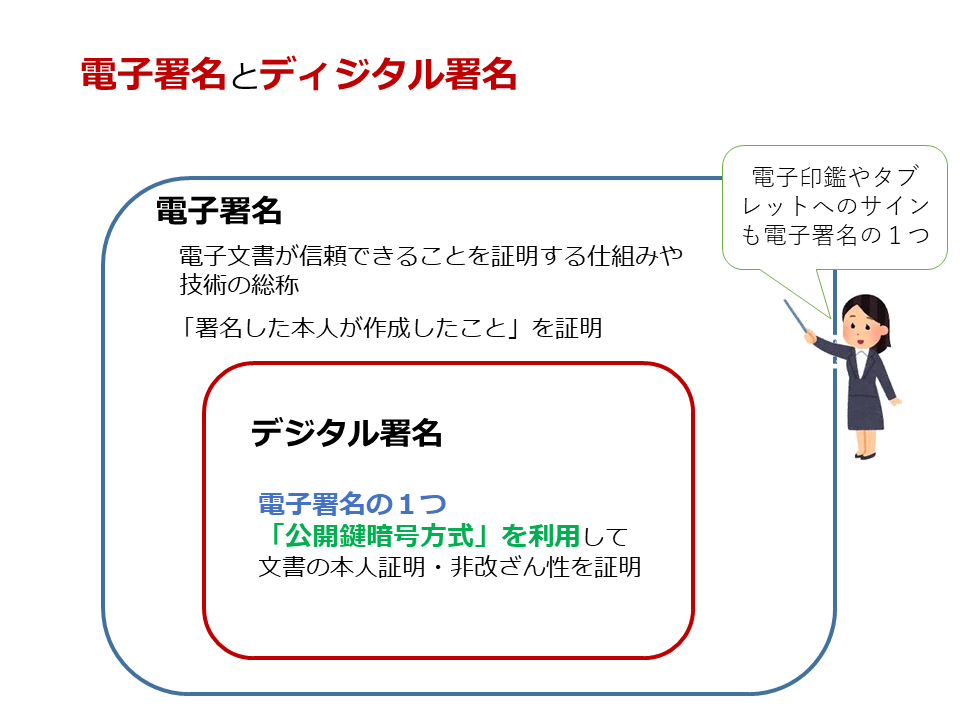

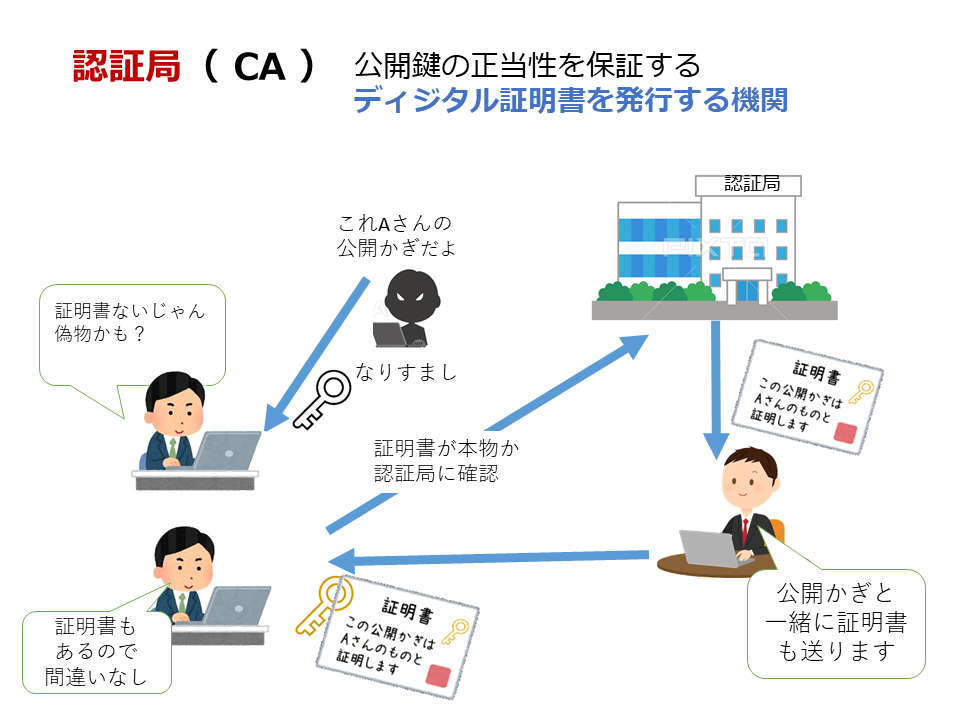

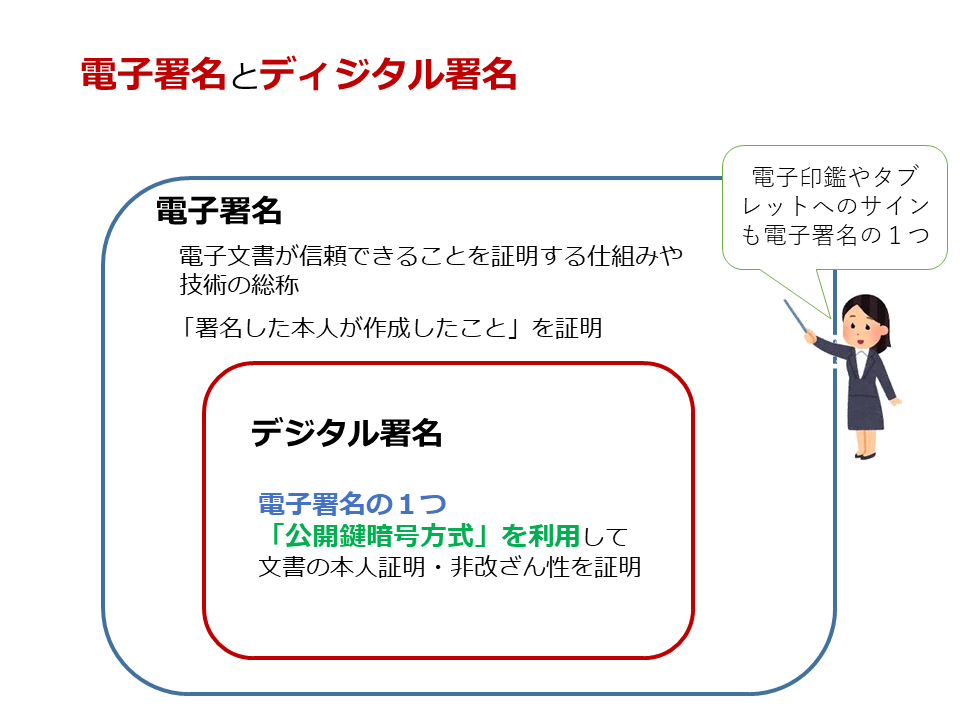

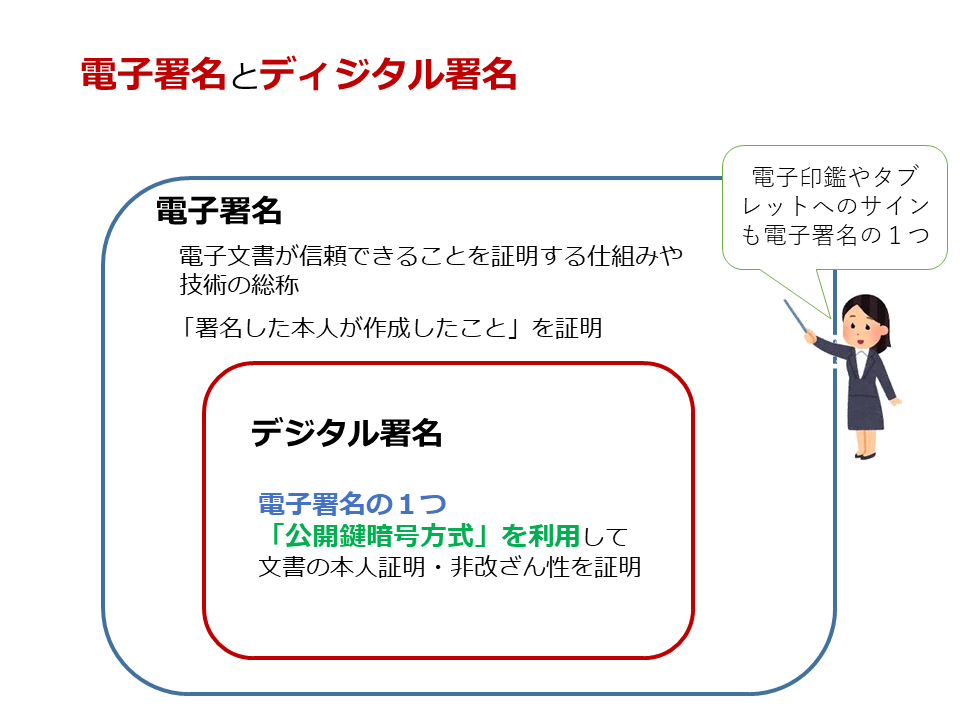

(4)なりすましを防ぐ=本人確認する→署名で確認

(5)データ12GB→ビットに直す(8かける)と96Gビット

速度0.75Gビット/秒→これの50%が実際の速度なので0.375/秒が速度

時間 96 ÷ 0.375=256

※ビットとバイトをどちらかに揃える(計算しやすい方でいい)

60回

【1】

(1)評価指標 RASIS

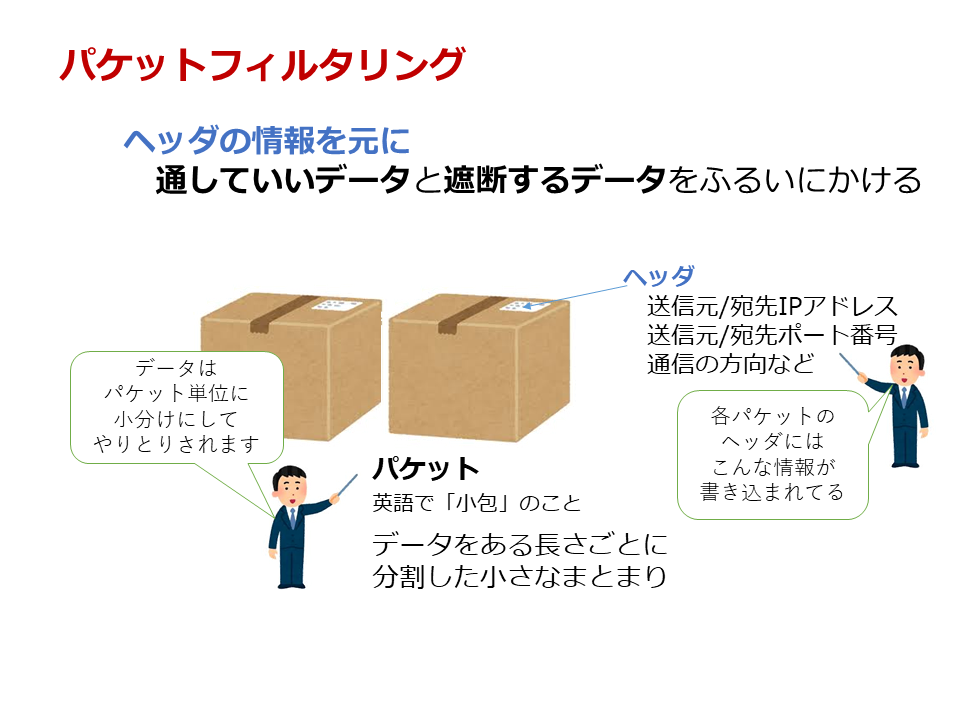

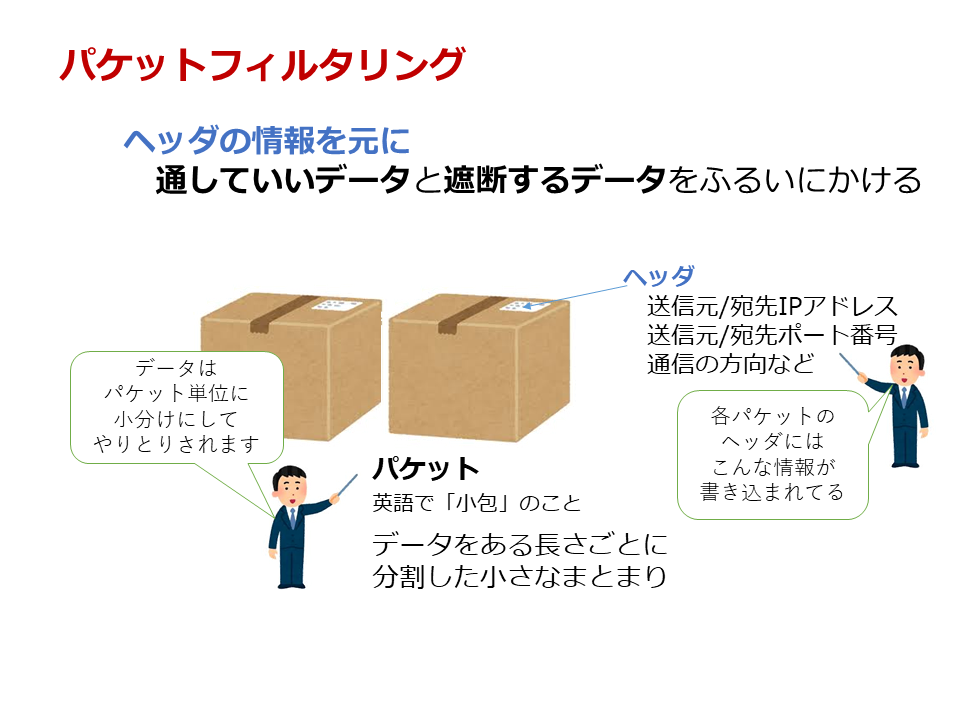

(2)通過させるデータとそうでないデータをふるい(フィルタ)にかける

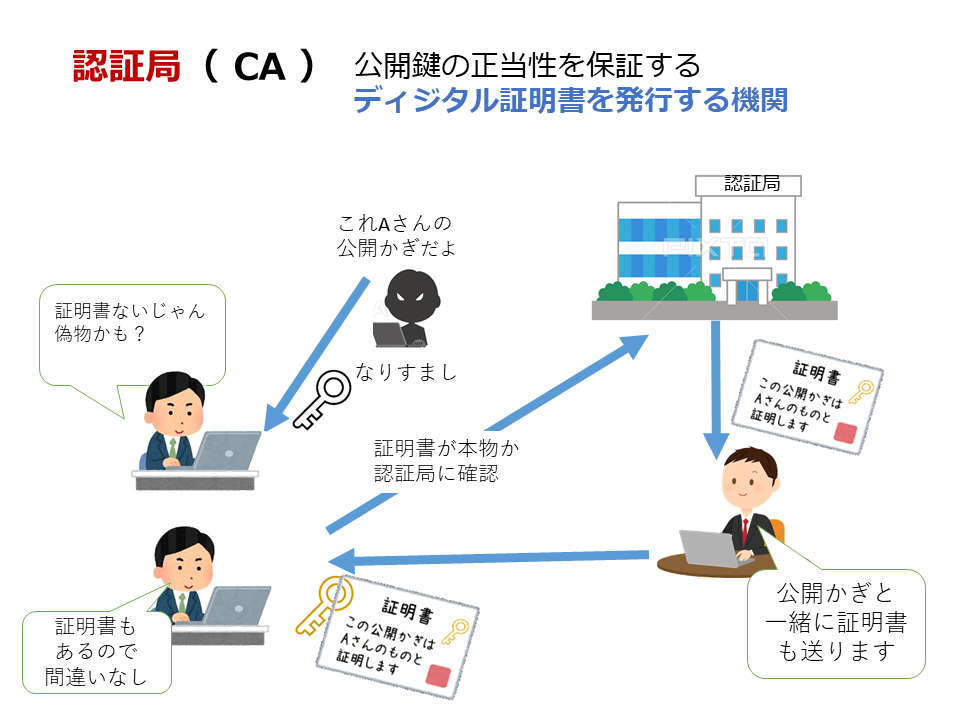

(3)電子署名=電子文書が信頼できることを証明する仕組みや技術の総称

(4)リスト

(5)処理時間・処理能力=どれくらいできるか(性能)

【2】

(1)最初の応答、時間 =レスポンスタイム

すべての結果、時間=ターンアラウンドタイム

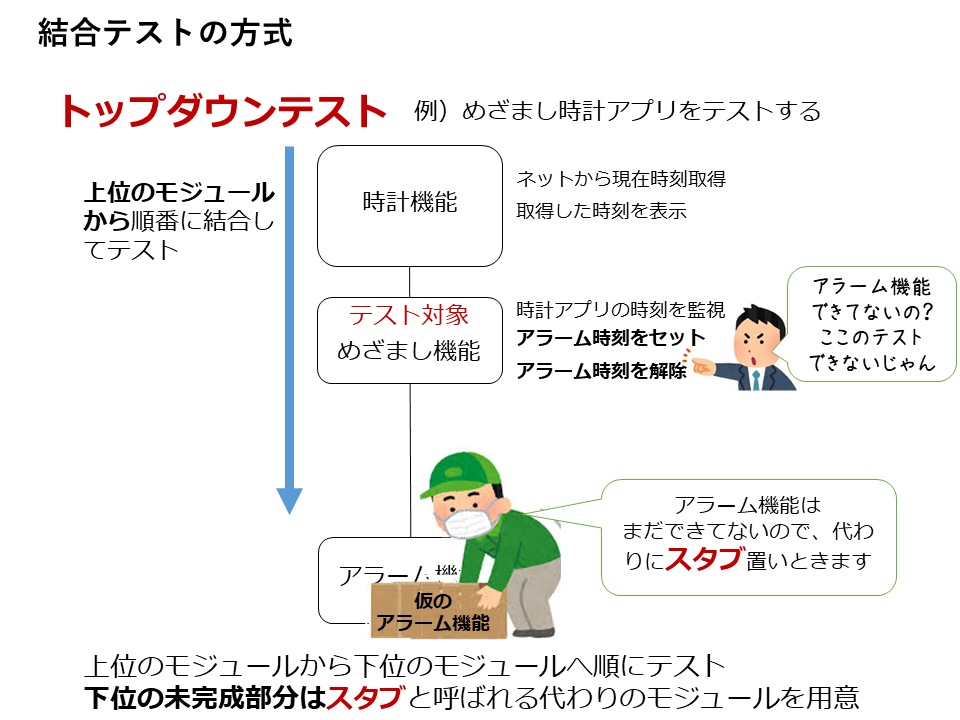

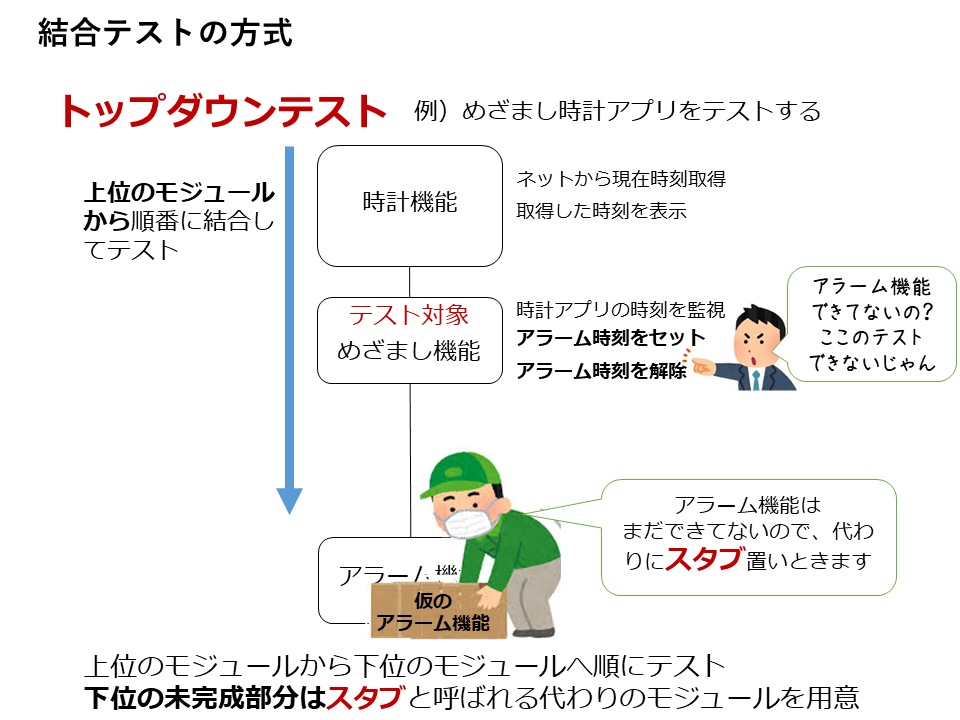

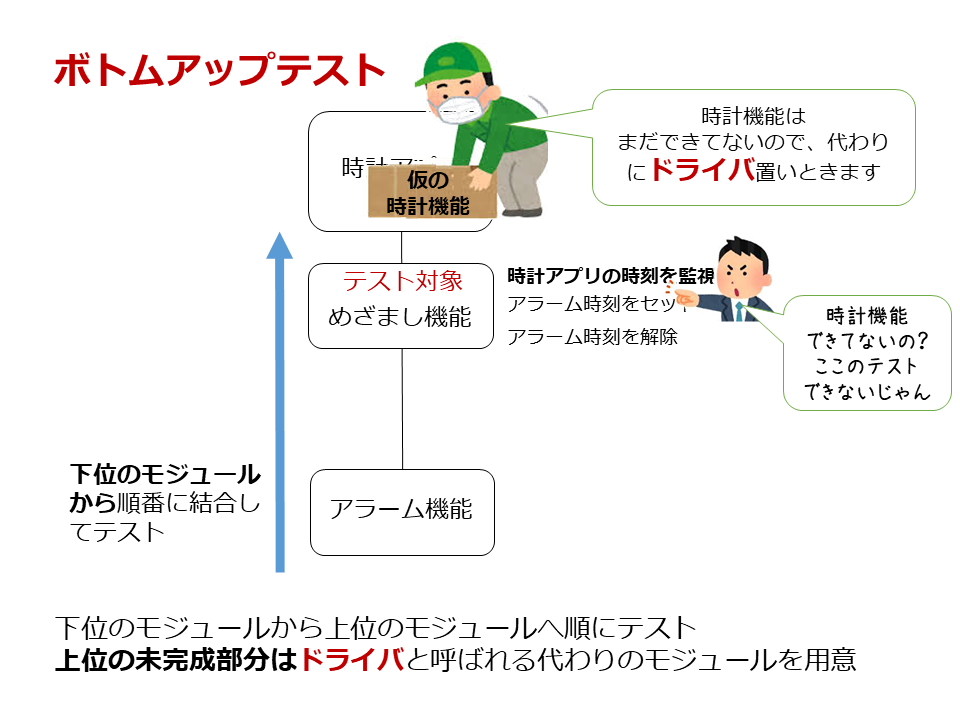

(2)ボトムアップ(下位から)のとき 上位モジュールの代替=ドライバ

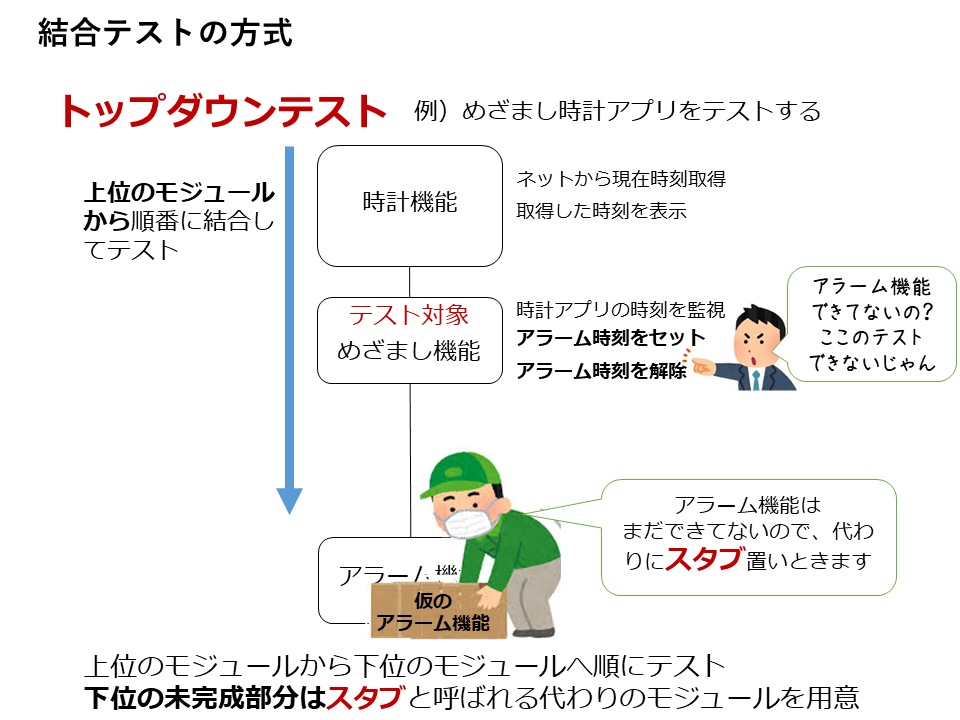

トップダウン(上位から)のとき 下位モジュールの代替=スタブ

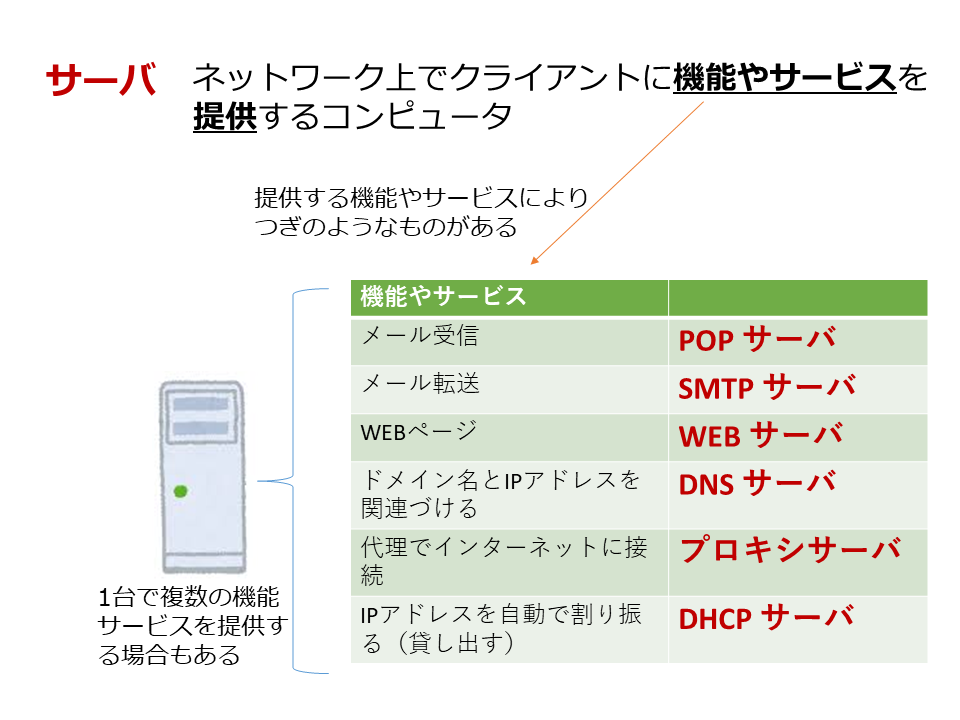

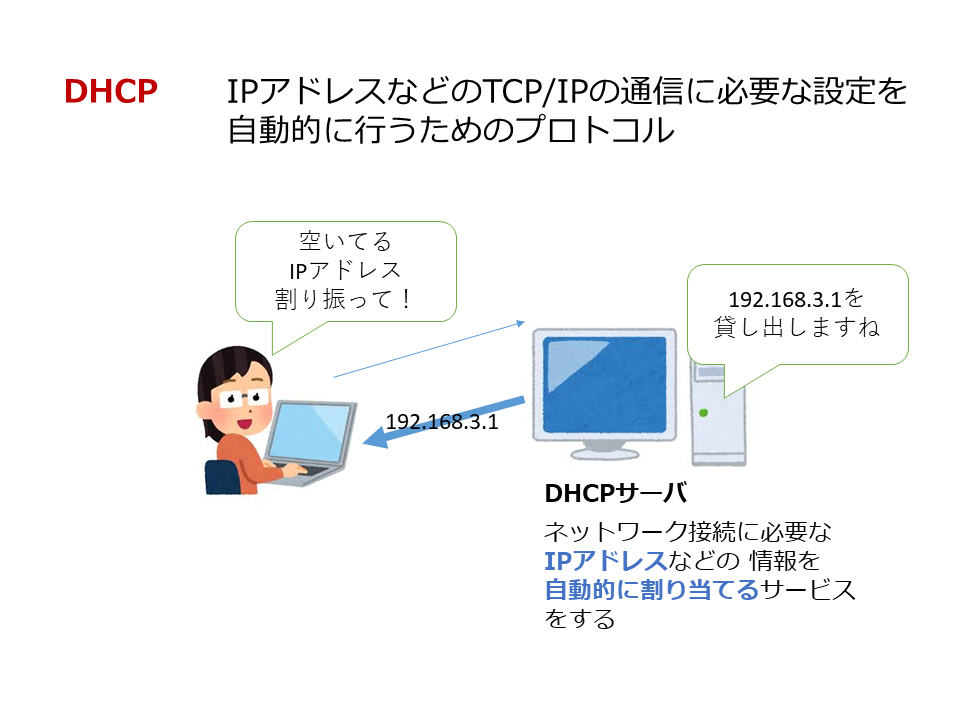

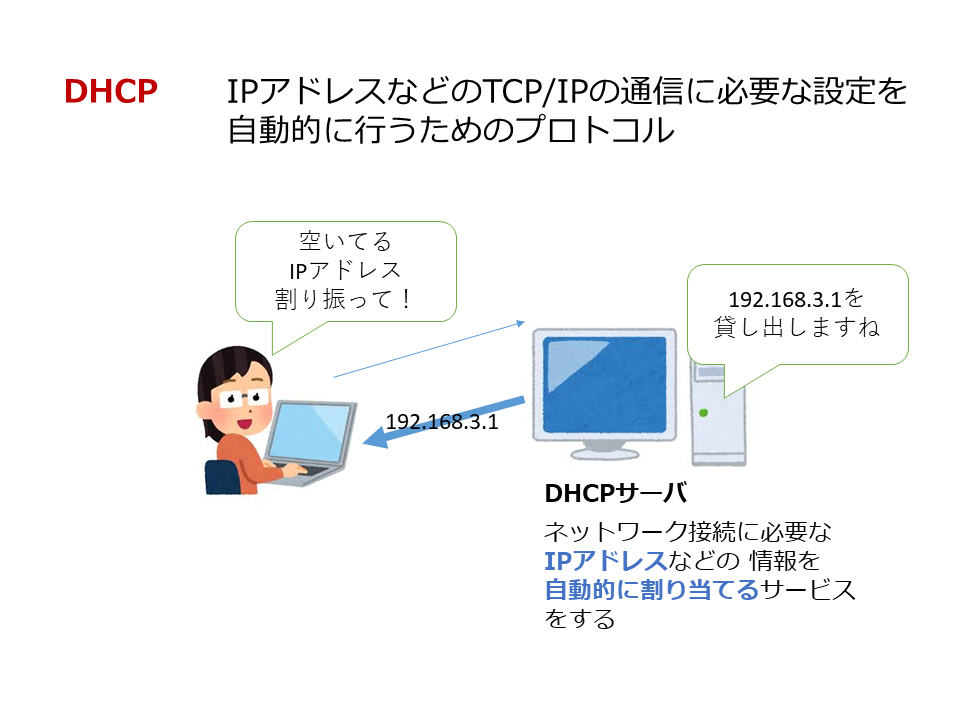

(3)IPアドレスを自動で割り当て

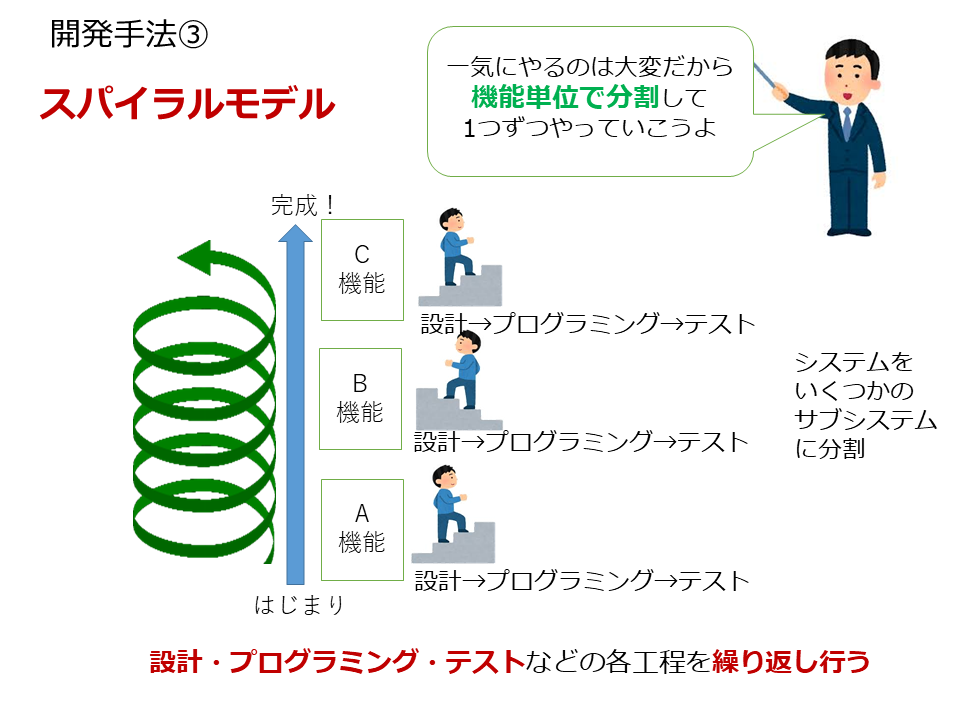

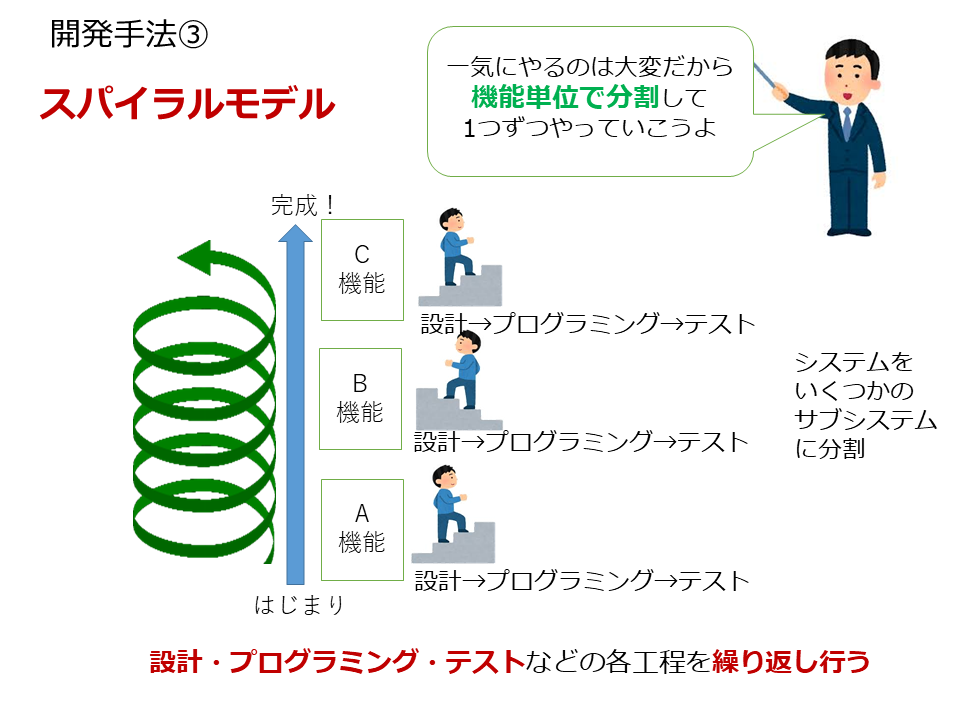

(4)工程を繰り返しながら完成に近づけていく方法

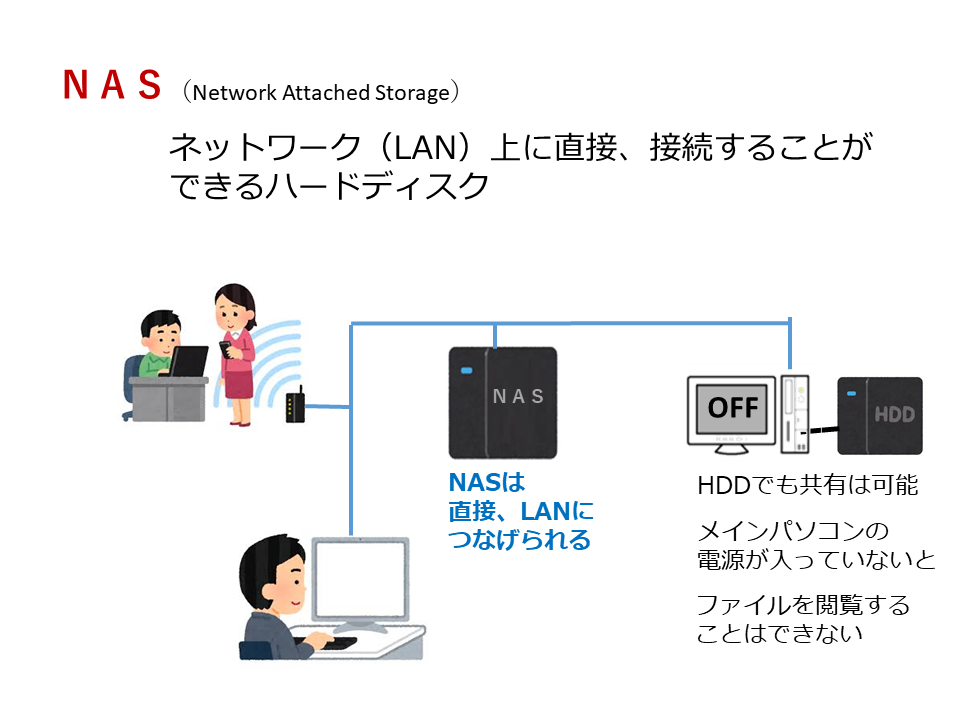

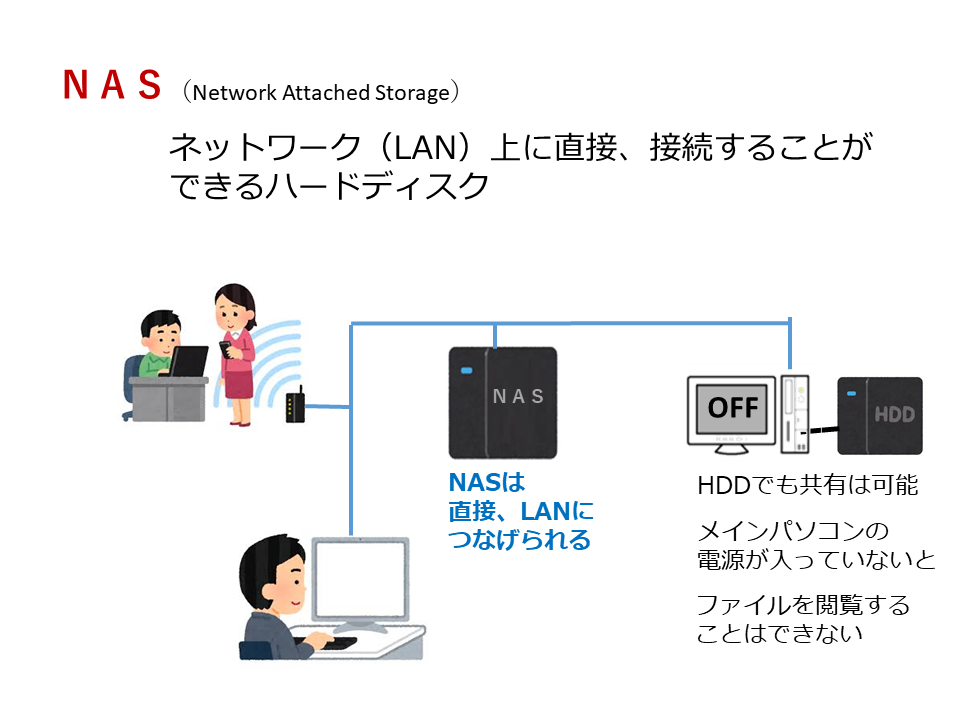

(5)直接ネットワークに接続できるハードディスクのこと

【3】

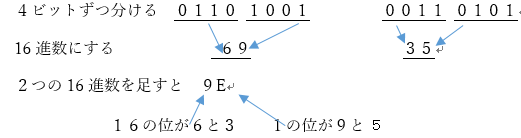

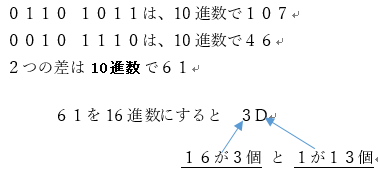

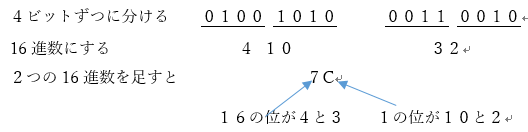

(1)2進数を16進数にするときは、4ビットずつ分けた方が簡単

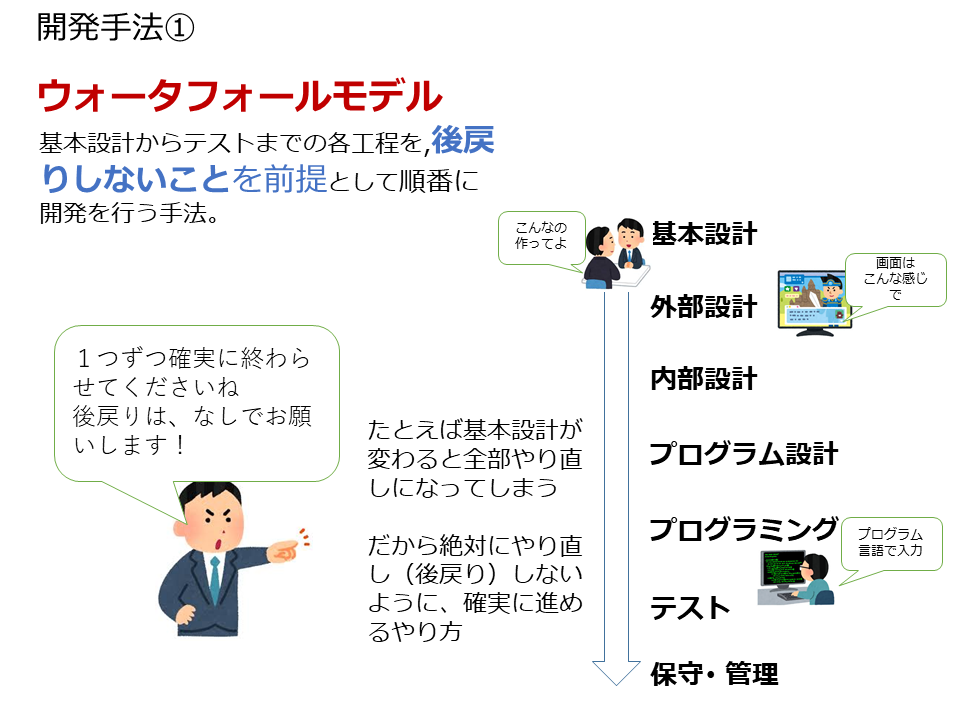

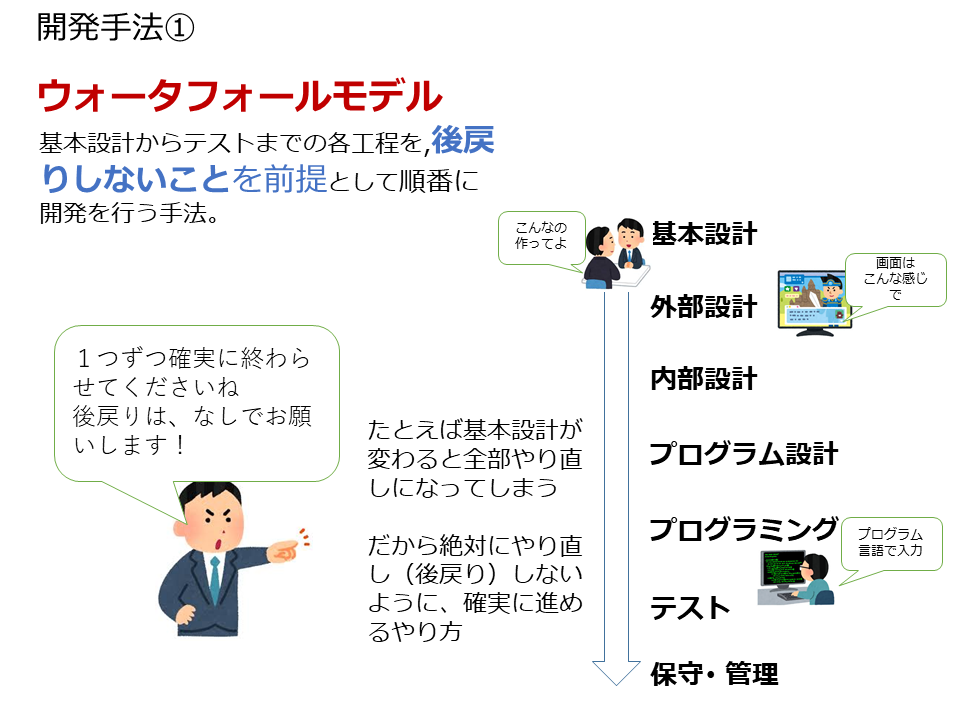

(2)順番は 基本設計→外部設計→内部設計→プログラム設計

→プログラミング→テスト→保守管理

(2)順番は 基本設計→外部設計→内部設計→プログラム設計

→プログラミング→テスト→保守管理

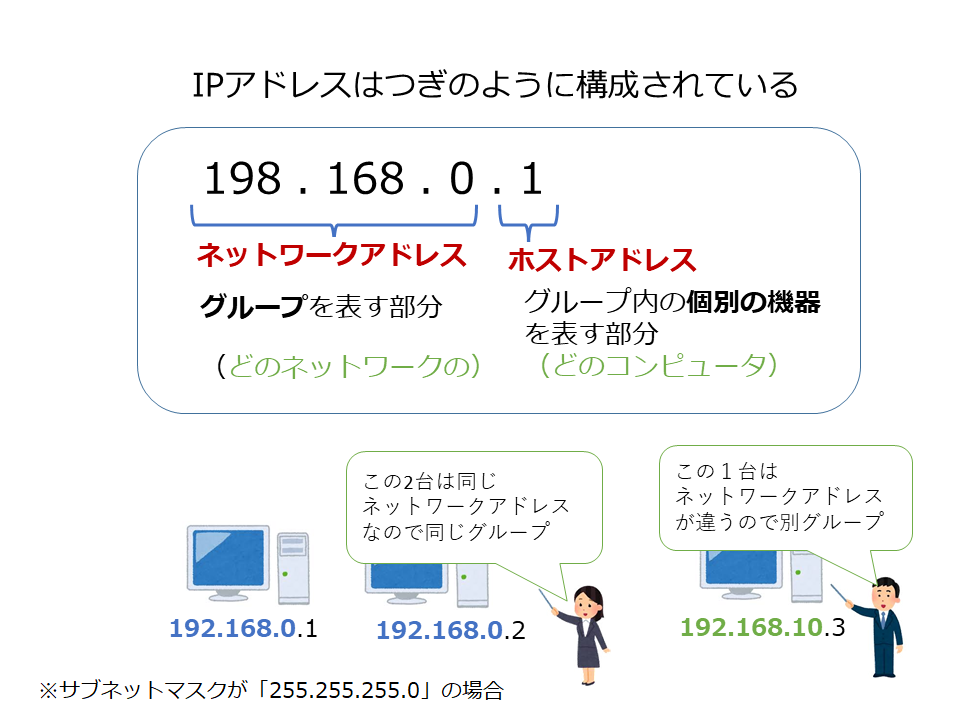

(3)個々のコンピュータ=ホスト

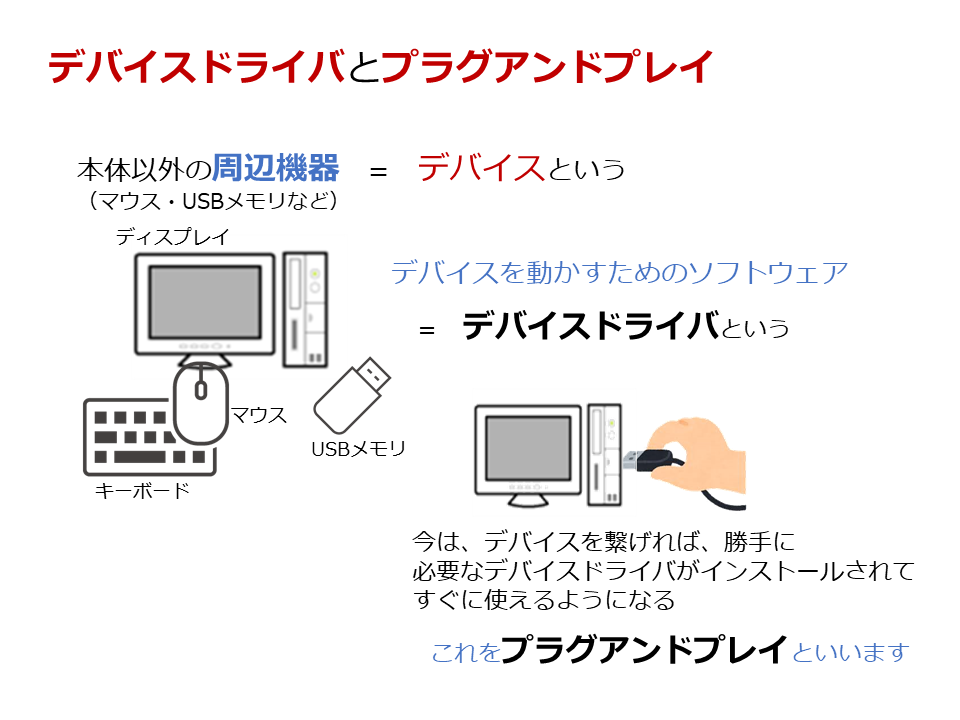

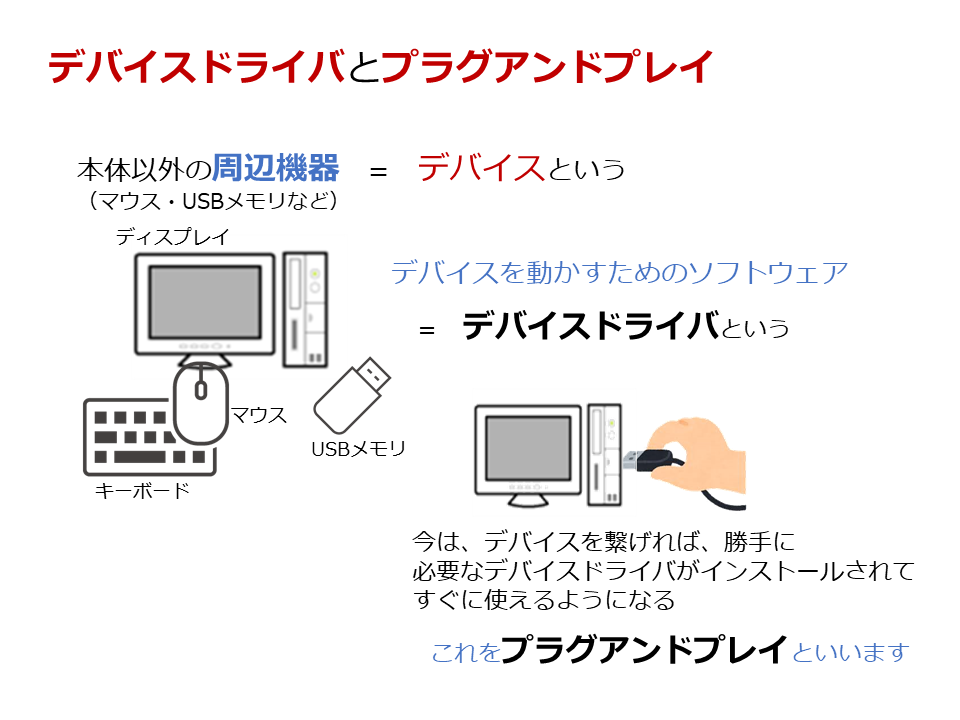

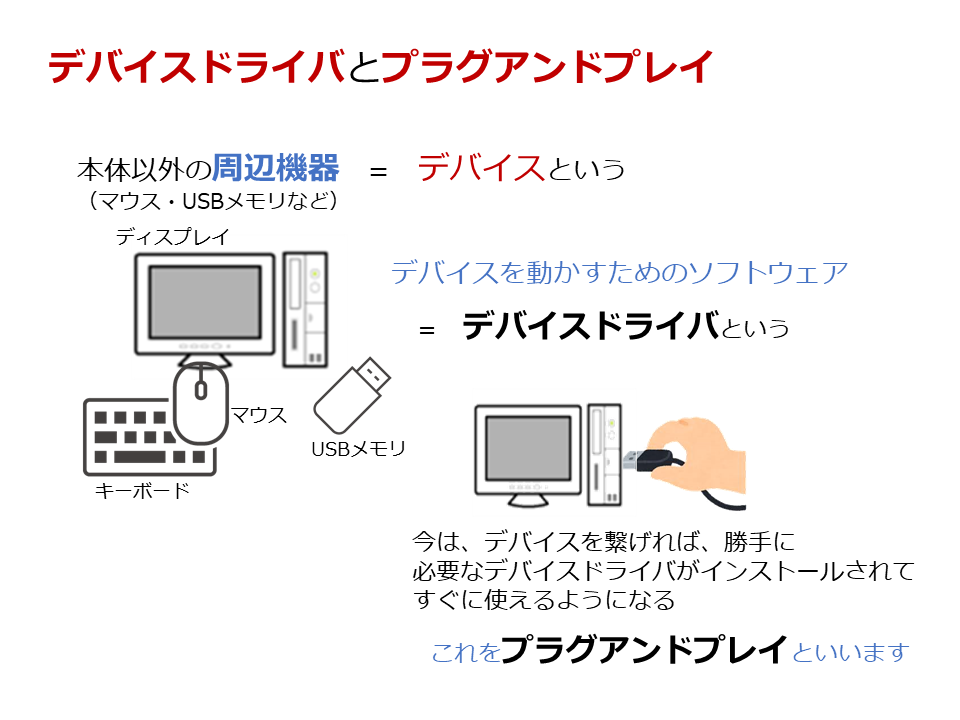

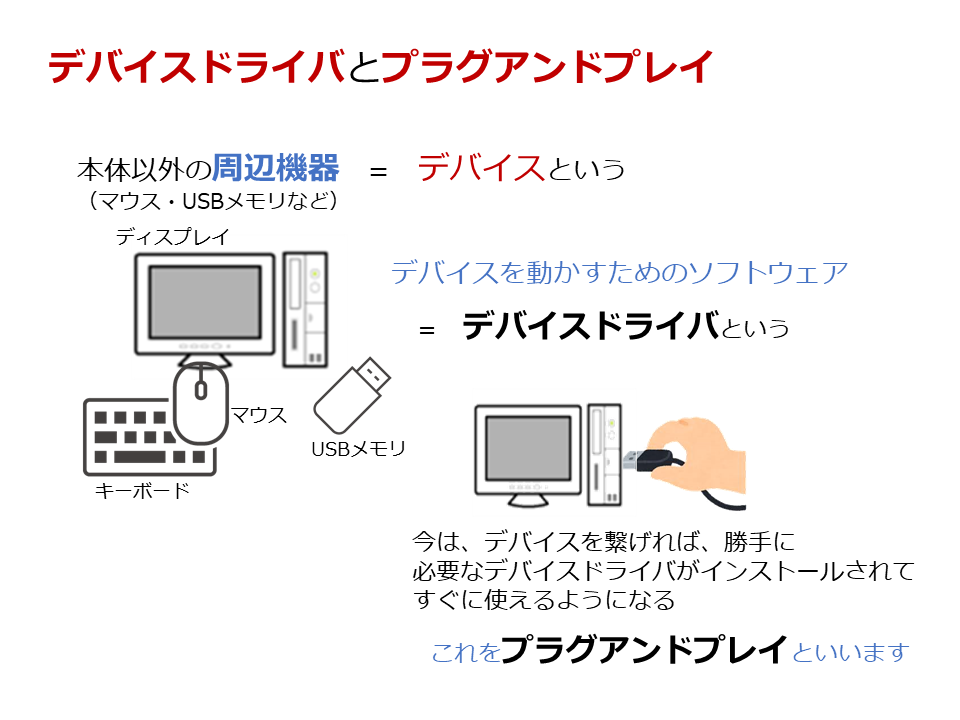

(4)プラグアンドプレイ=挿したらすぐ使えること

デバイスドライバを自動でインストール

(5)平均回転待ち時間=1回転の時間÷2

・1回転の時間 60 ÷ 15,000 = 0.004(4ms)

・平均回転待ち時間 4ms ÷ 2 = 2ms

59回

【1】

(1)一定時間の仕事量=スループット

(2)モジュール(部品)のテスト=単体テスト

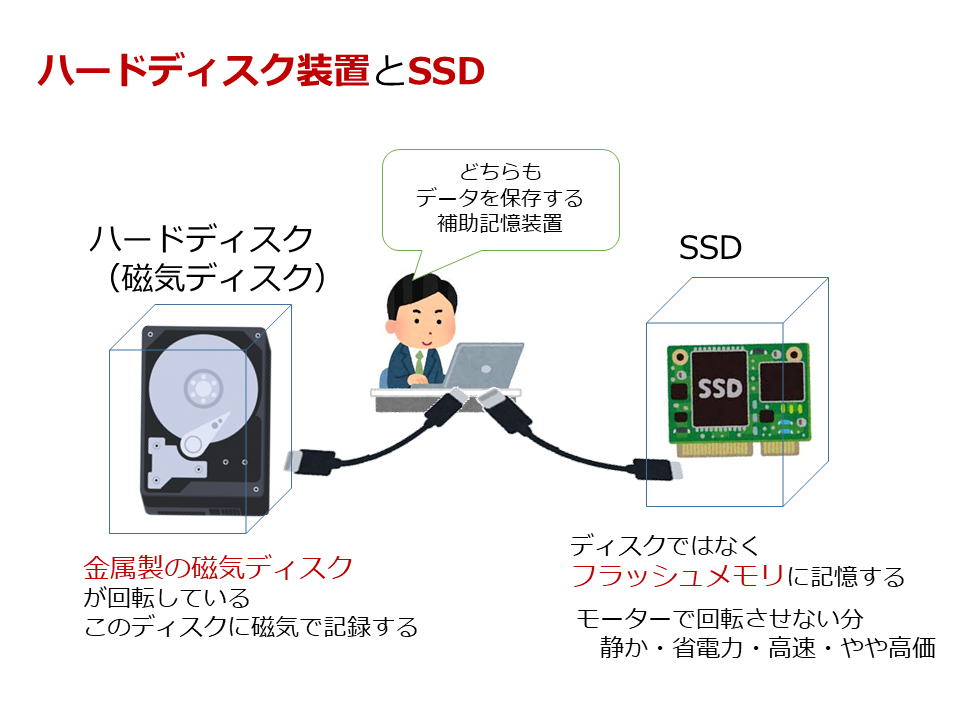

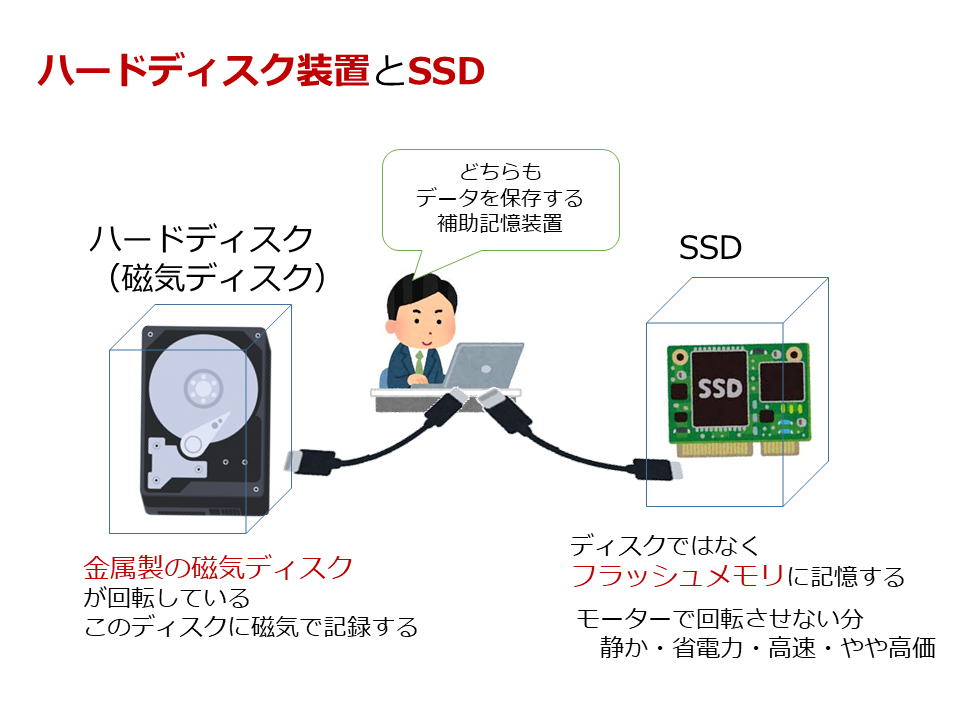

(3)半導体素子(SDのこと)

ディスクの代わりにSDを利用した補助記憶装置

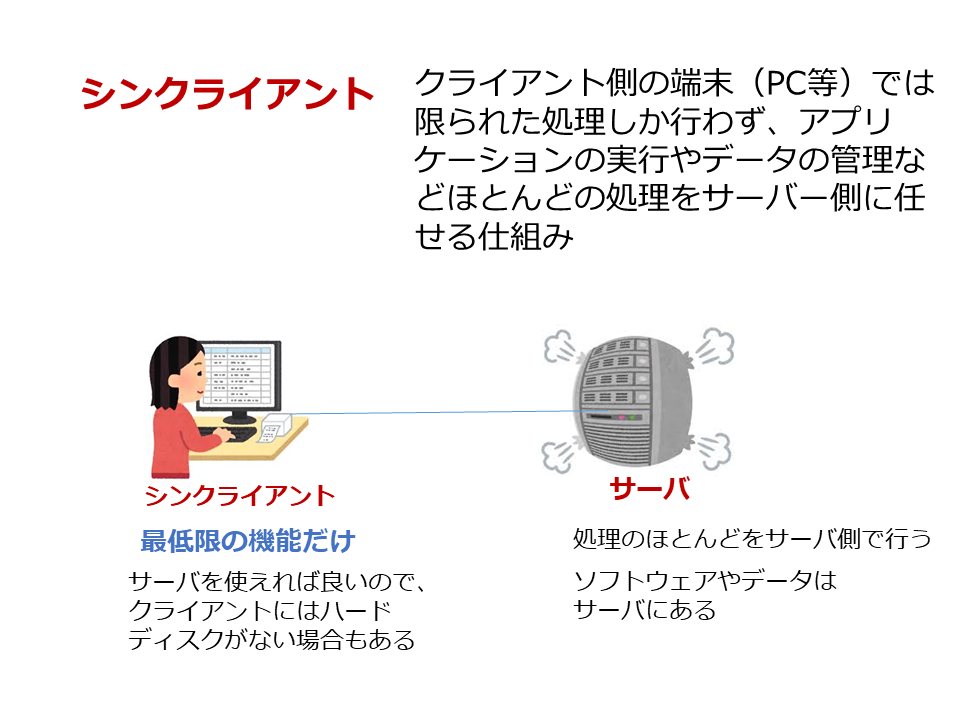

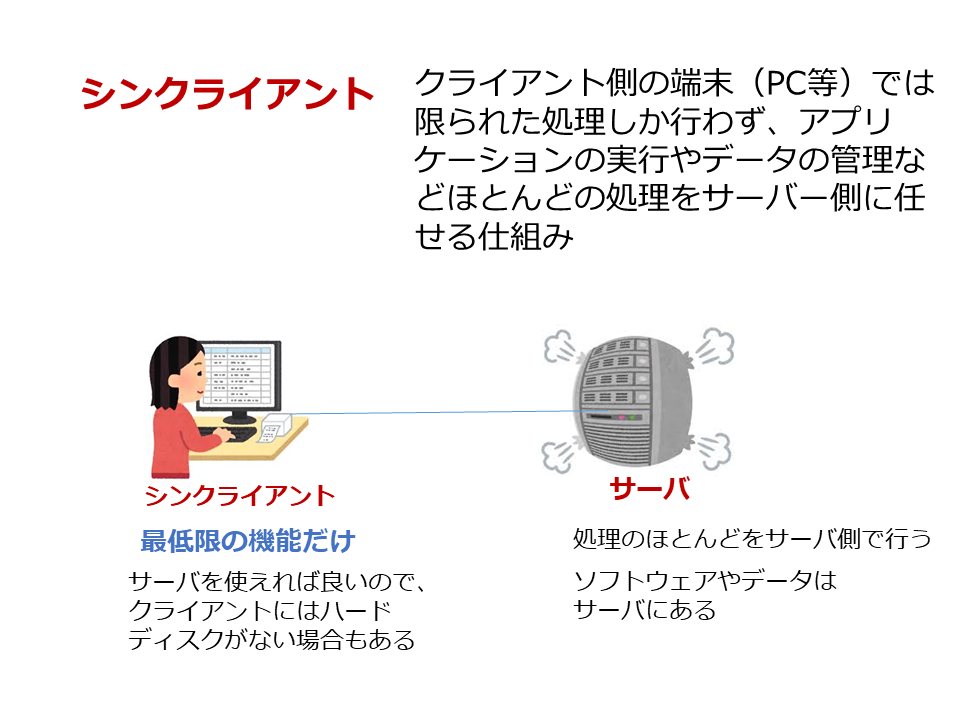

(4)クライアント、最低限の機能→シンクライアント

(5)証明書を発行する機関=CA(認証局)

【2】

(1)IPアドレスを自動で割り振る

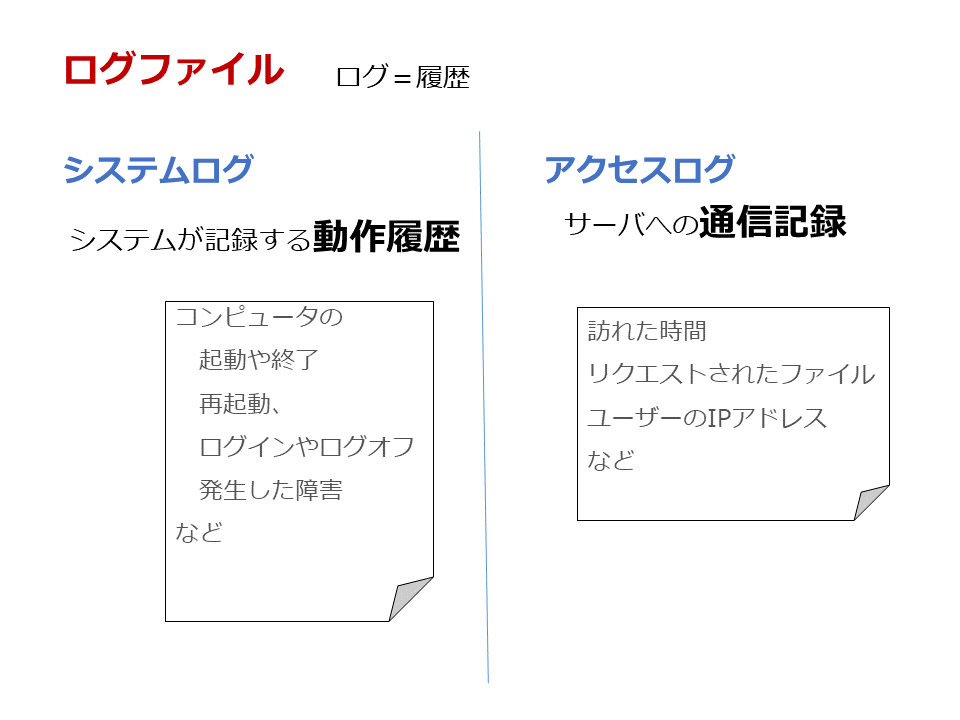

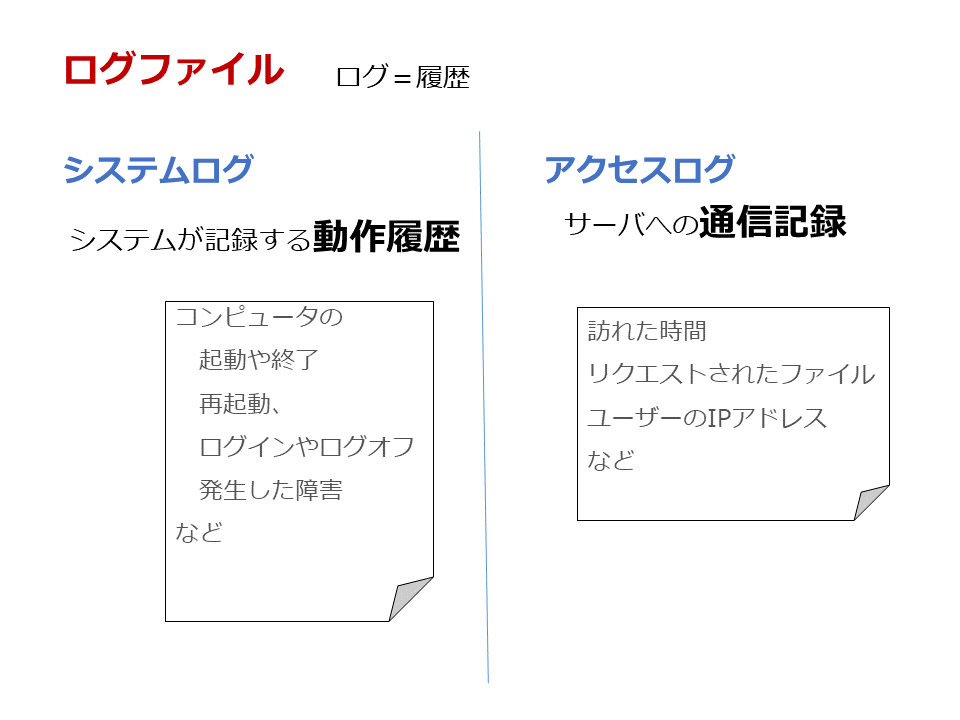

(2)ログ=記録、アクセスの記録のこと

(3)丸める(四捨五入などをする)、値を丸めることによる誤差

(4)プロトタイプ=試作品

(5)問題が発生したらどうするか=フォールトトレラント

そもそも問題が起こらないようにする=フォールトアボイダンス

【3】

(1)

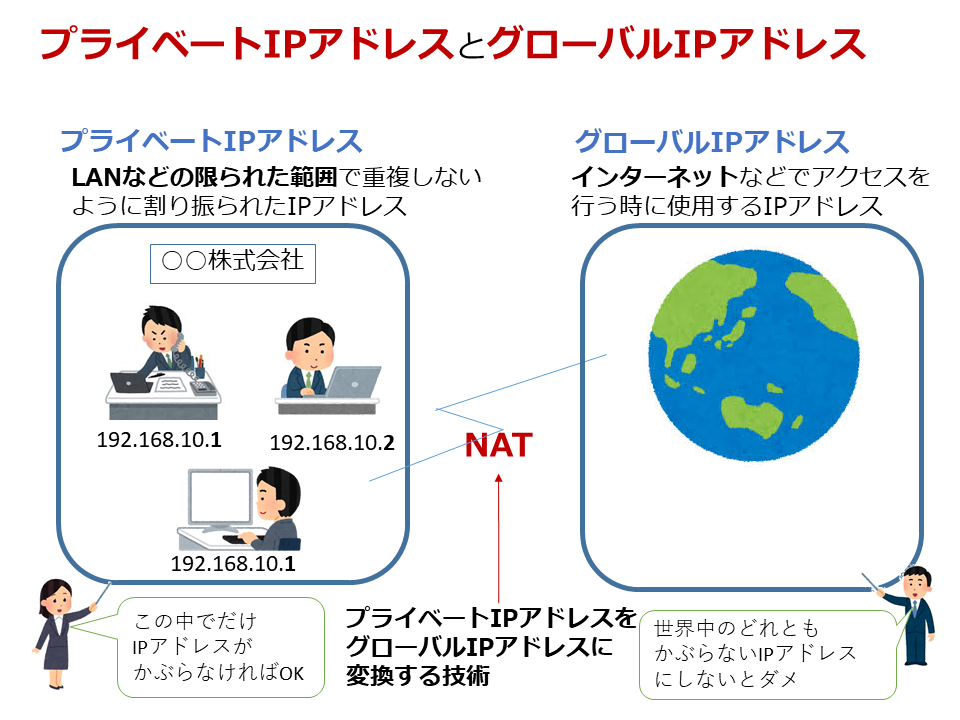

(2)プライベートIPとグローバルIPの変換=NAT

(2)プライベートIPとグローバルIPの変換=NAT

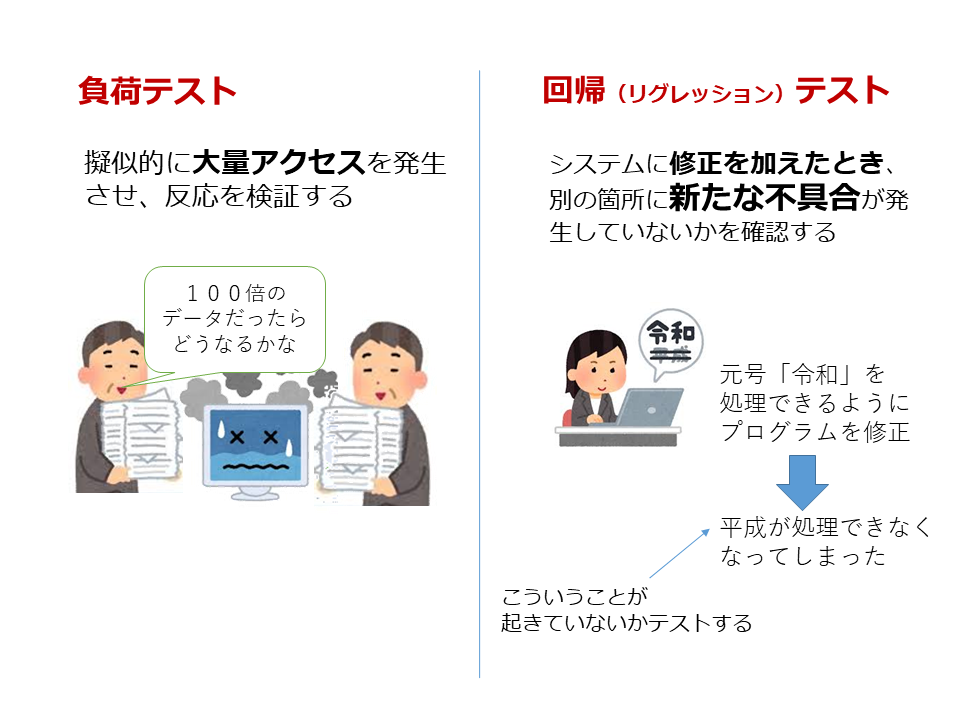

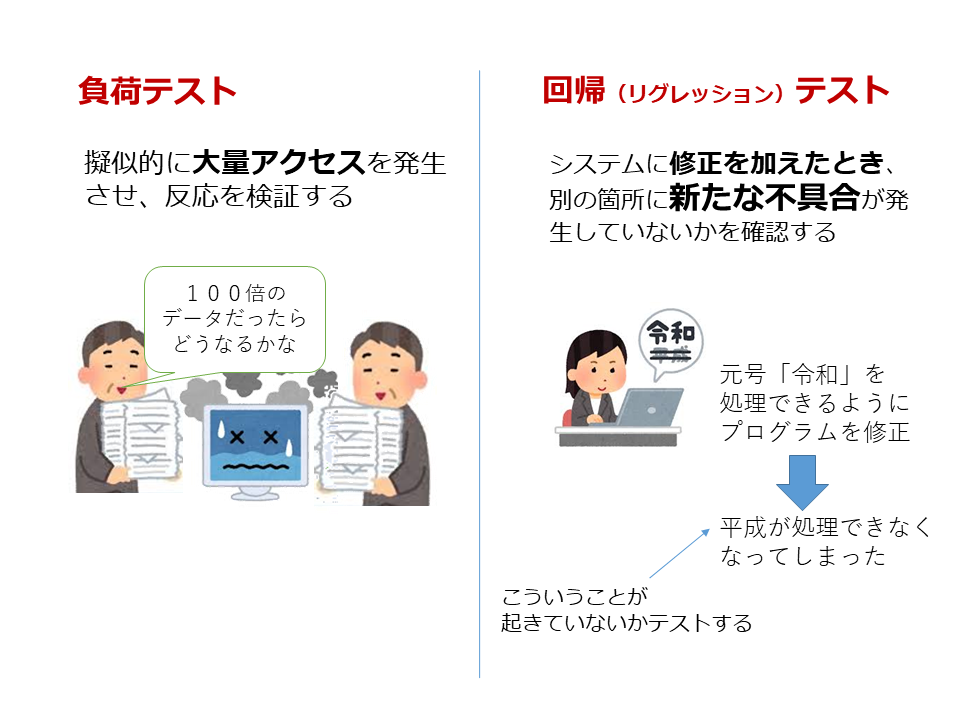

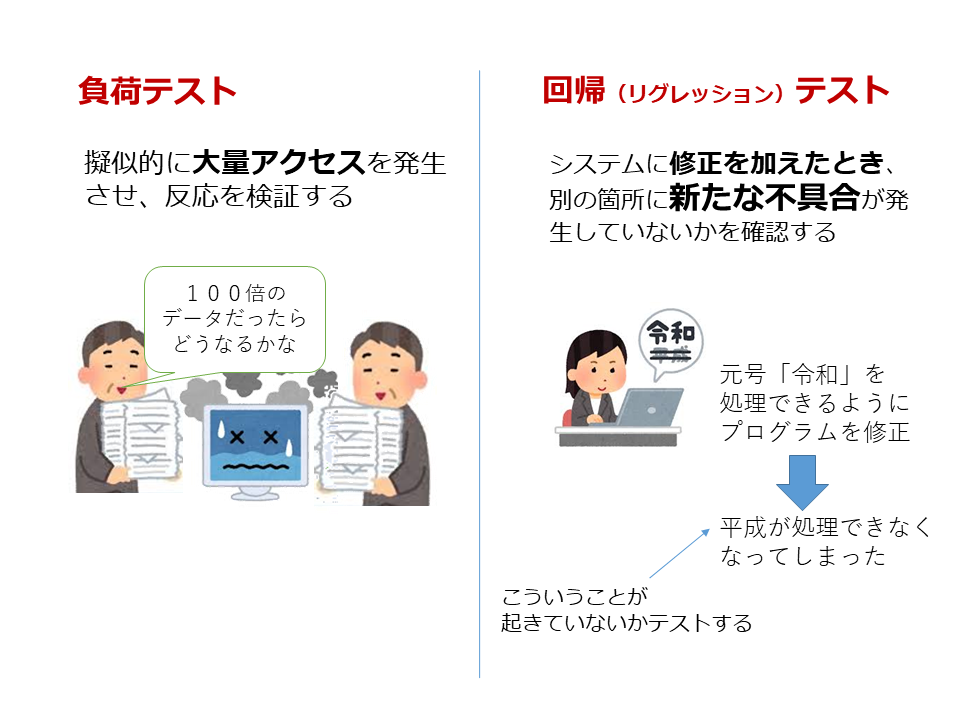

(3)回帰テストともいう

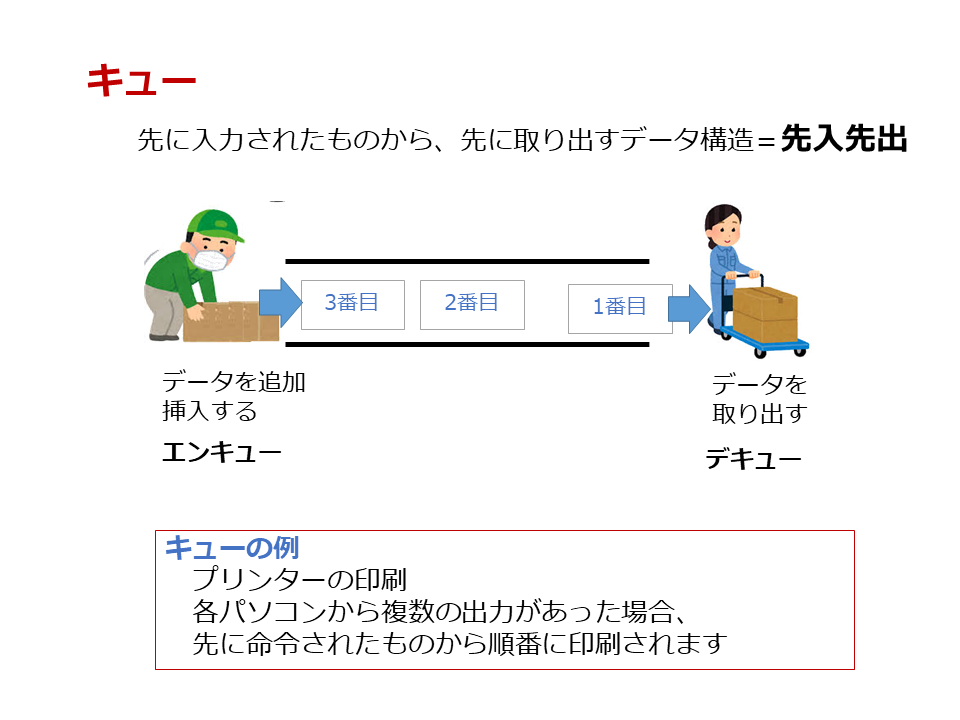

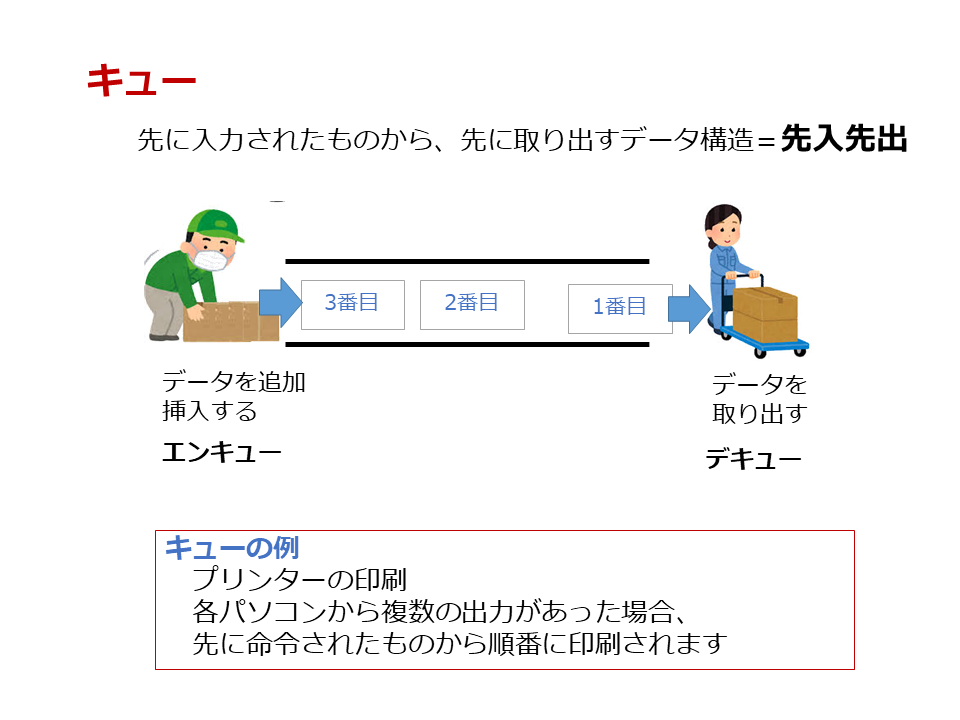

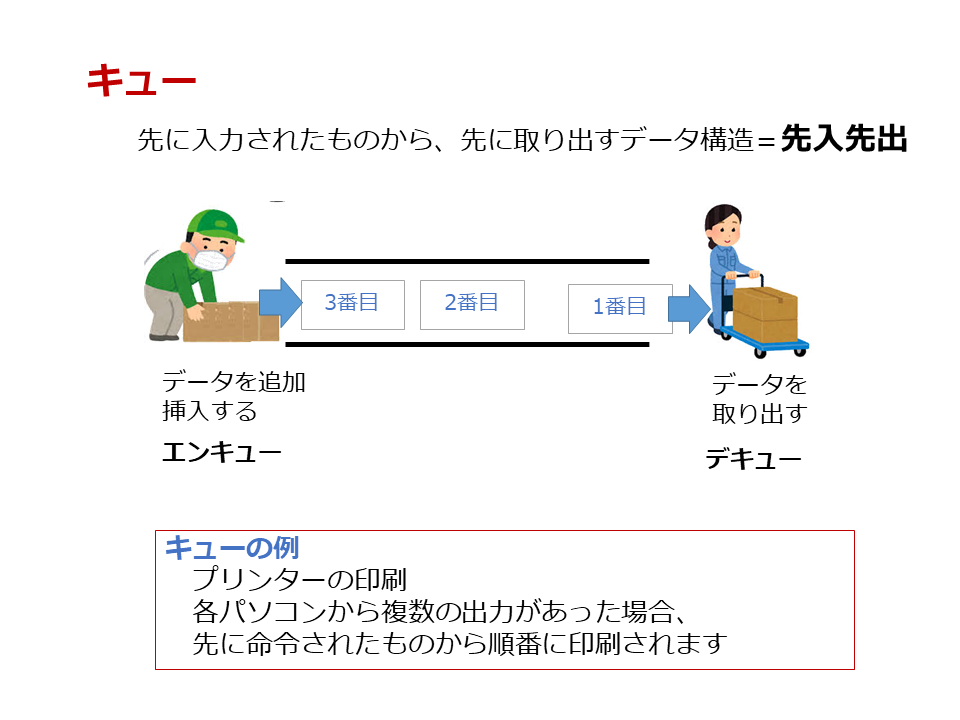

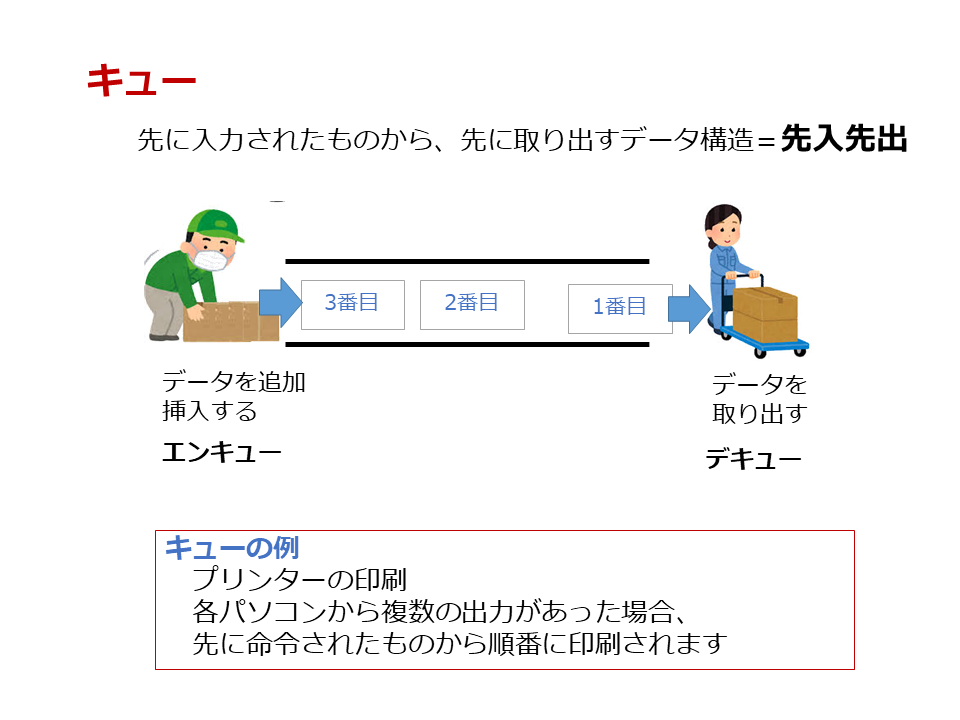

(4)先入れ先出し=キュー

後入れ先出し=スタック

(5)直列の稼働率はかけるだけ

0.9 × 0.9 × 0.9 =0.729

58回

【1】

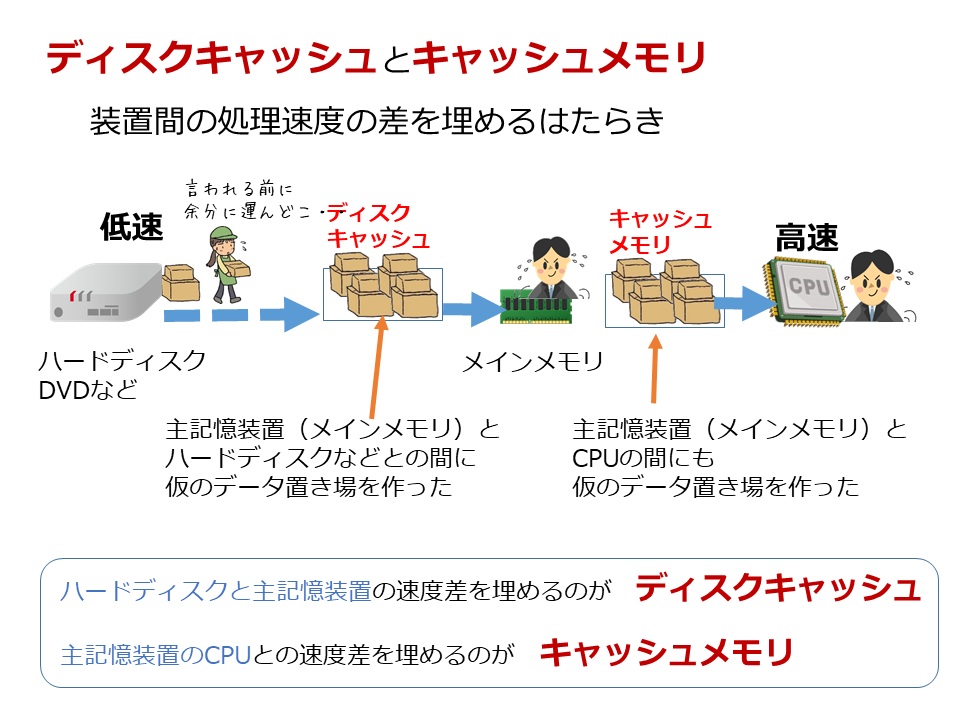

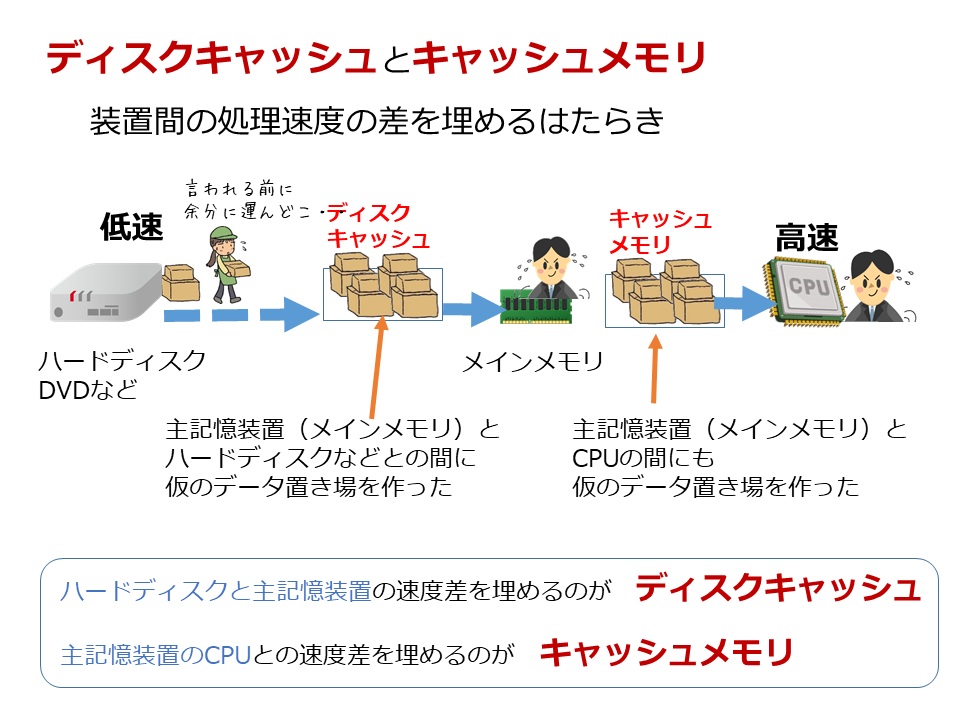

(1)CPUと主記憶装置(メモリ)の間=キャッシュメモリ

主記憶装置と磁気ディスクの間=ディスクキャッシュ

(2)要求された仕様=機能(できること」

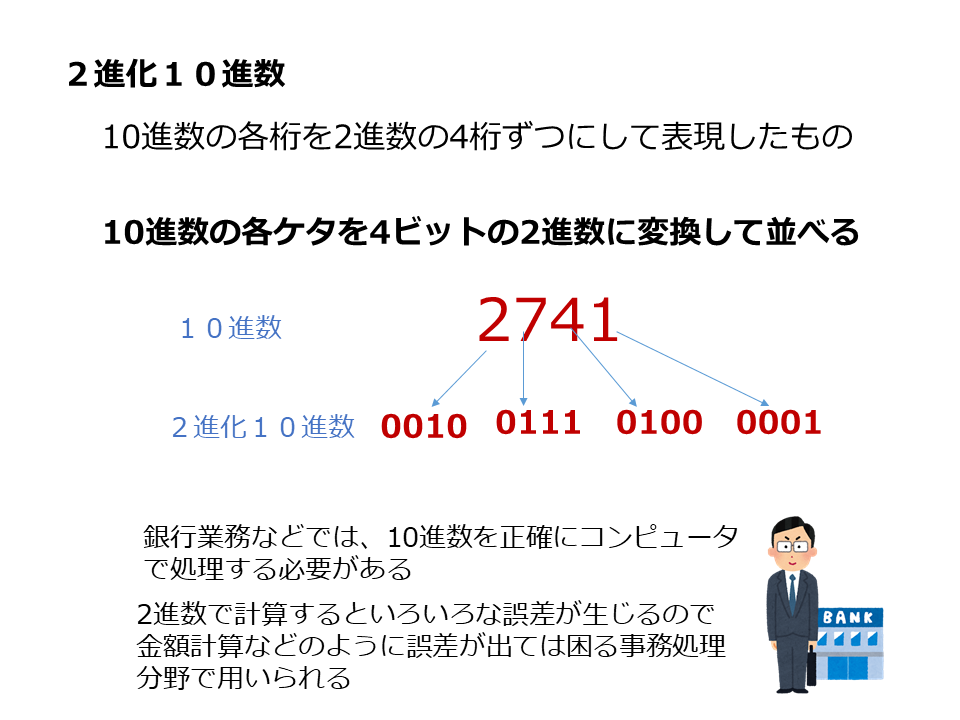

(3)10進数の各桁をそのまま2進数にして並べる=2進化10進数

(4)インターネットの標準プロトコル=TCP/IP

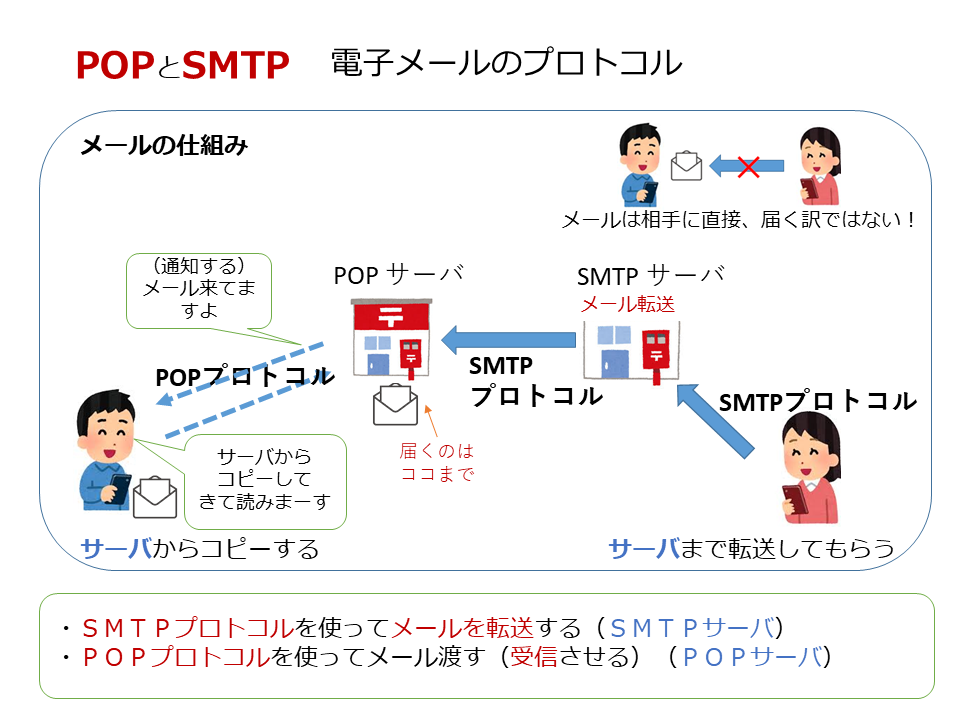

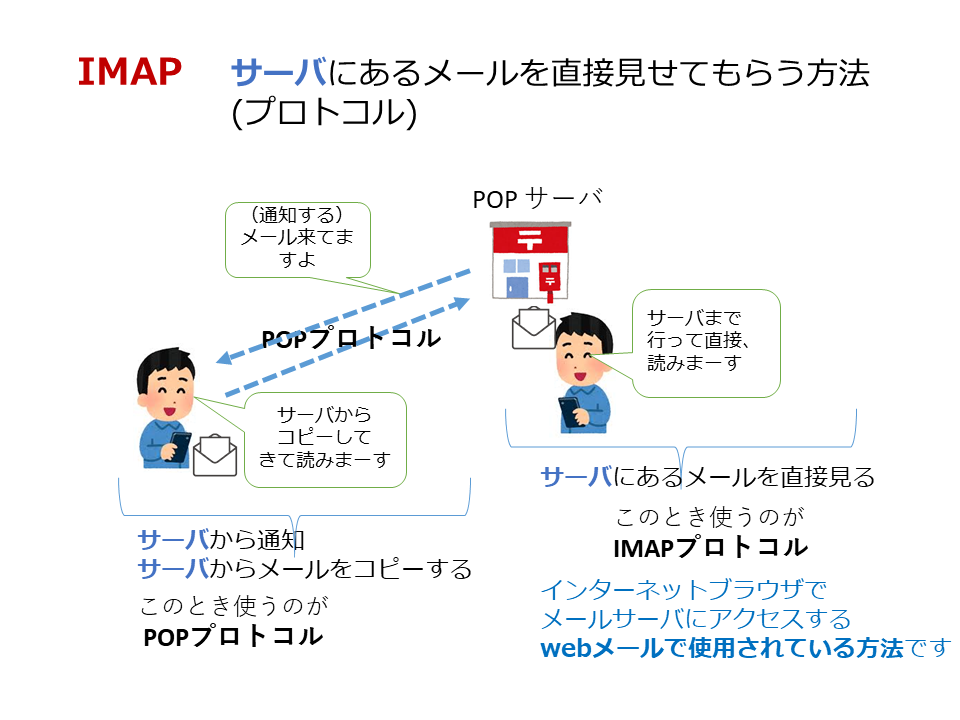

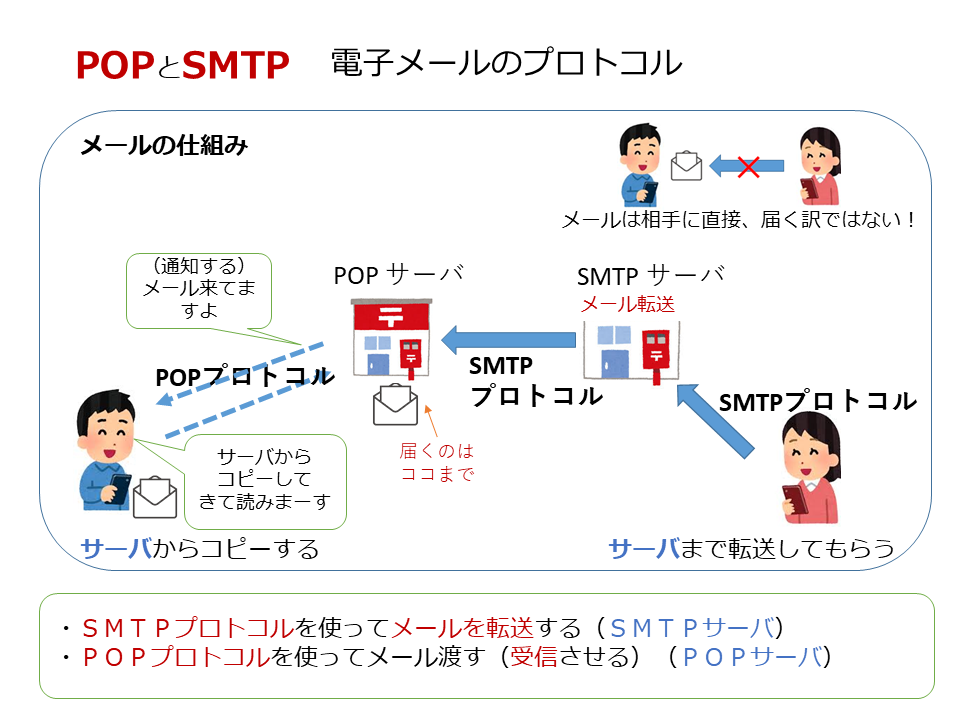

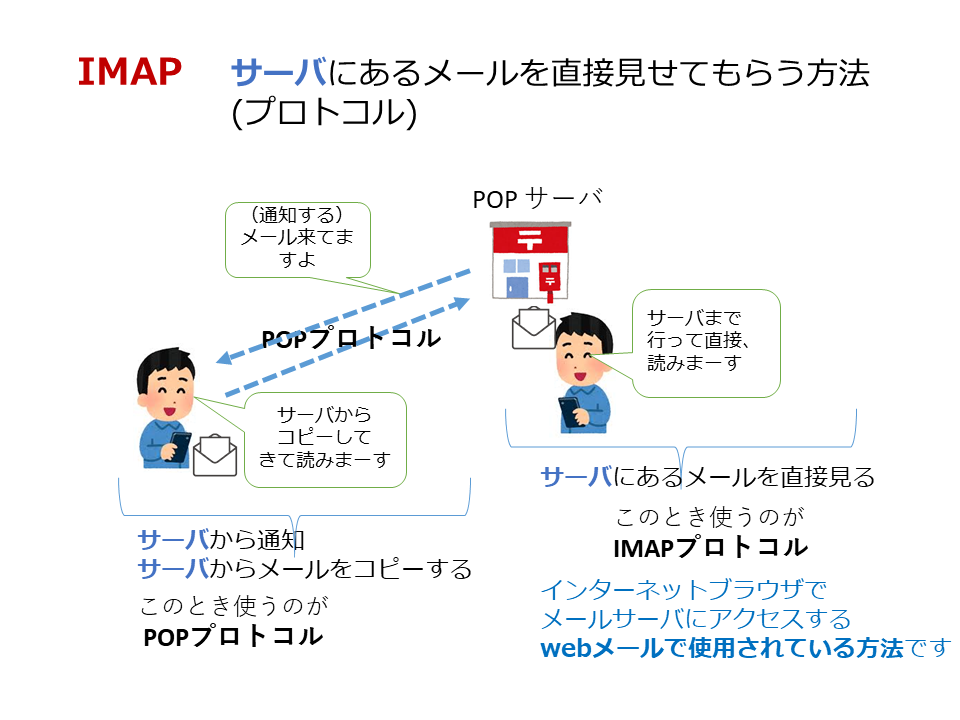

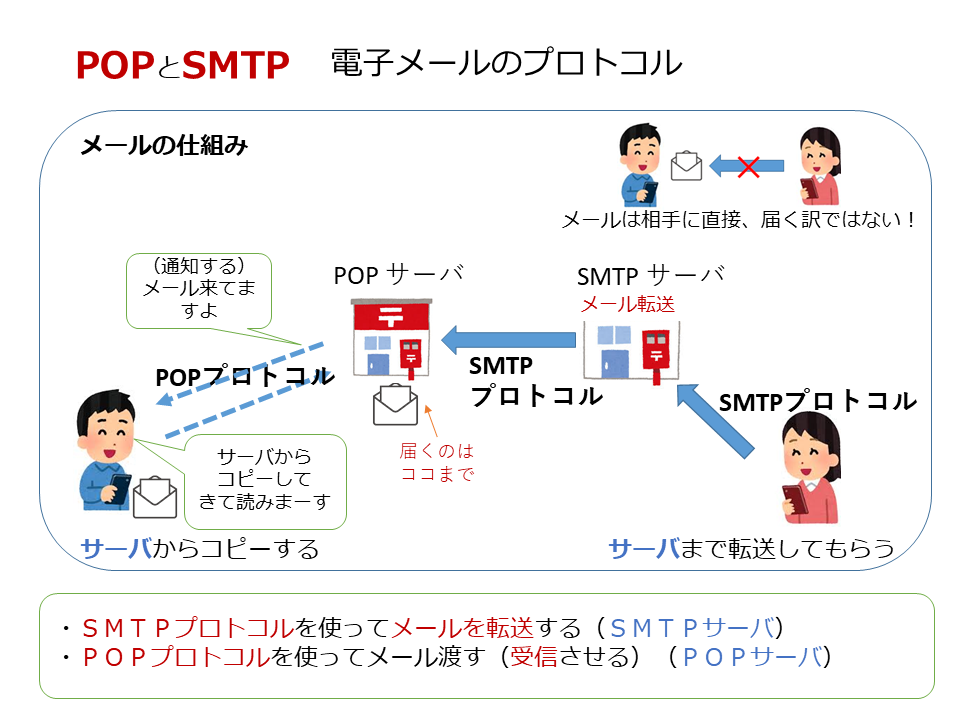

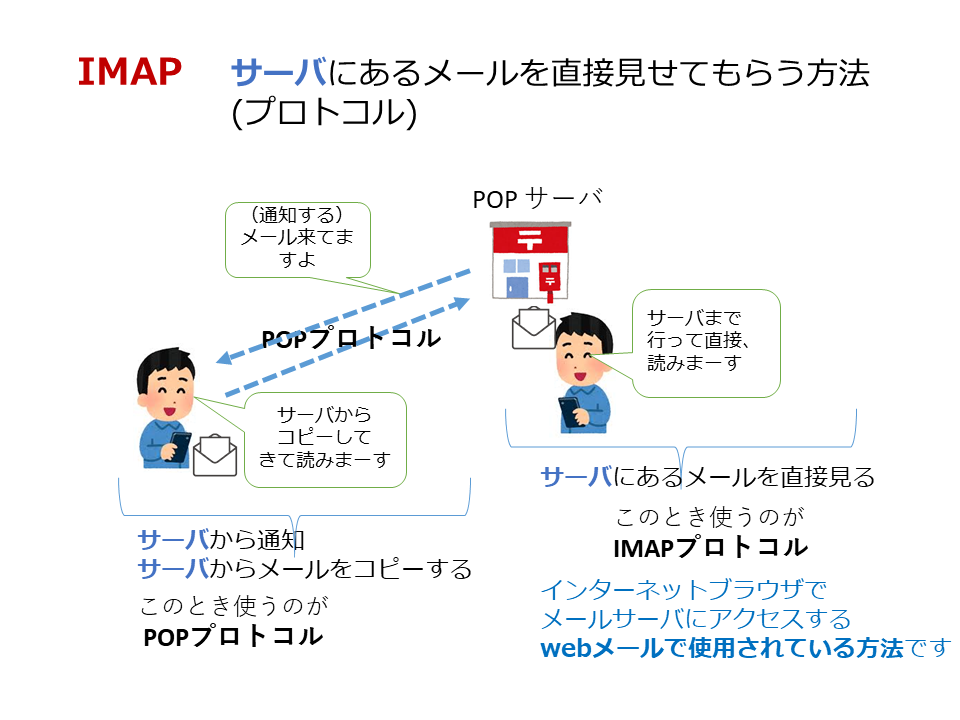

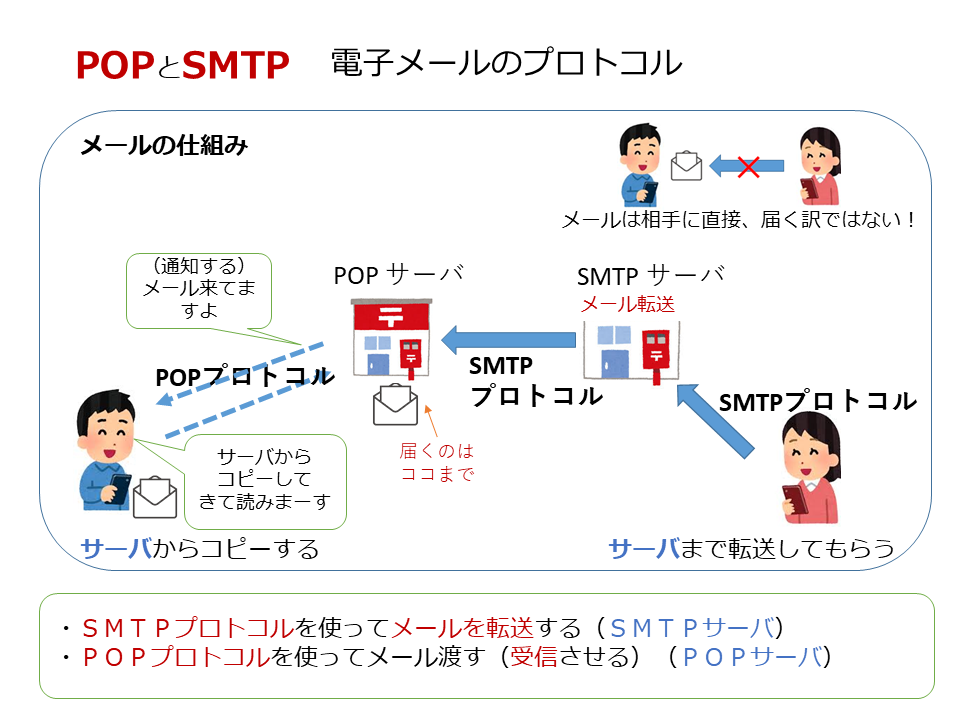

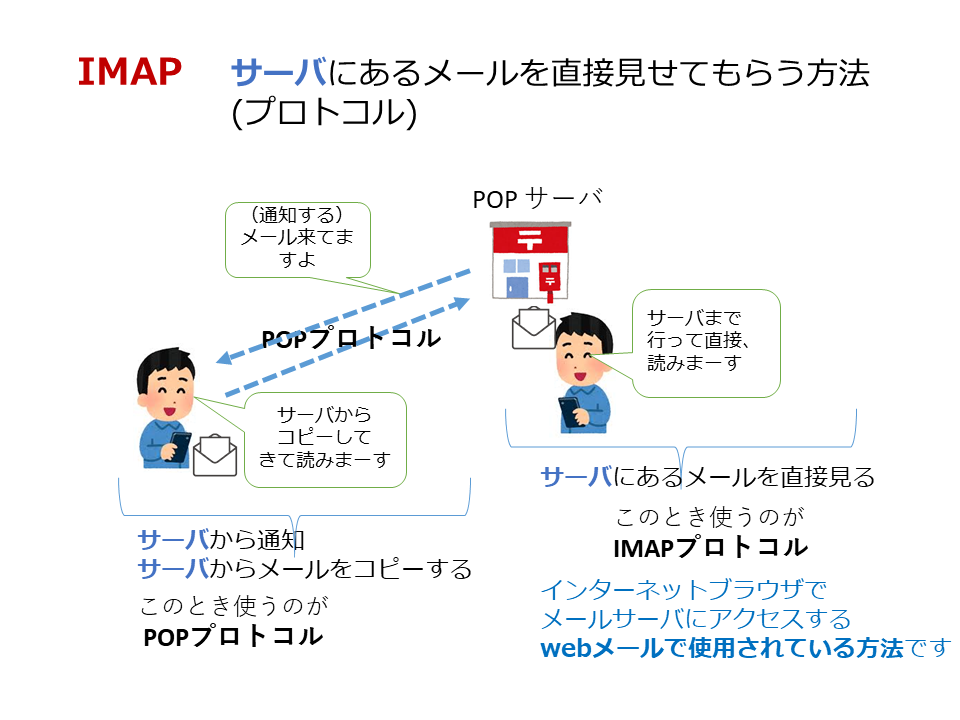

(5)メール受信=POP

メール転送=SMTP

【2】

(1)構造設計=プログラム設計

入出力画面=外部設計

機能分割=内部設計

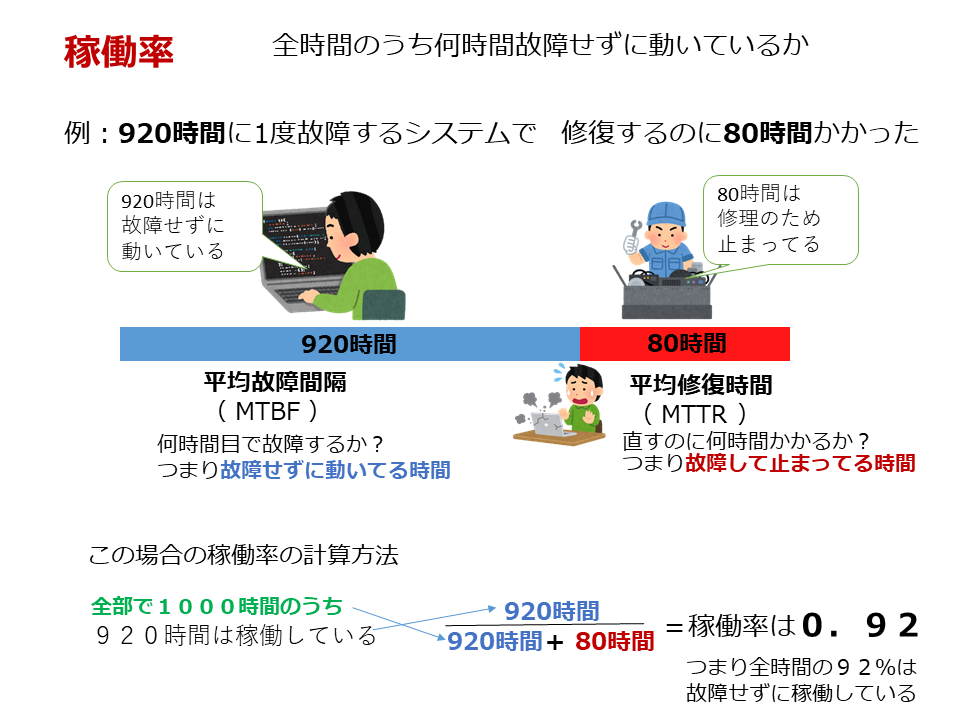

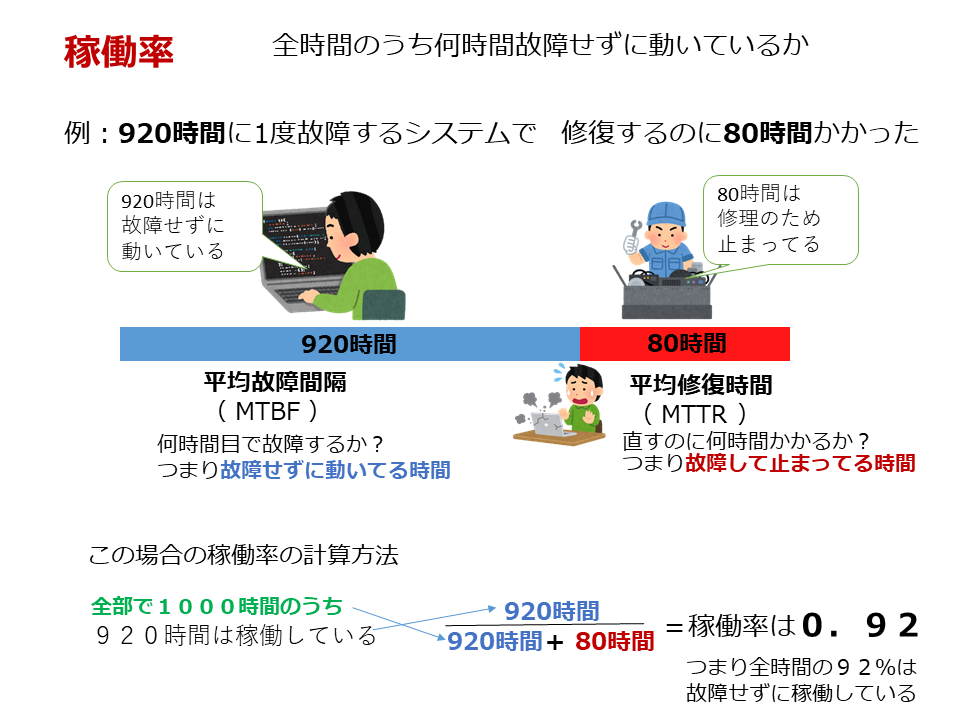

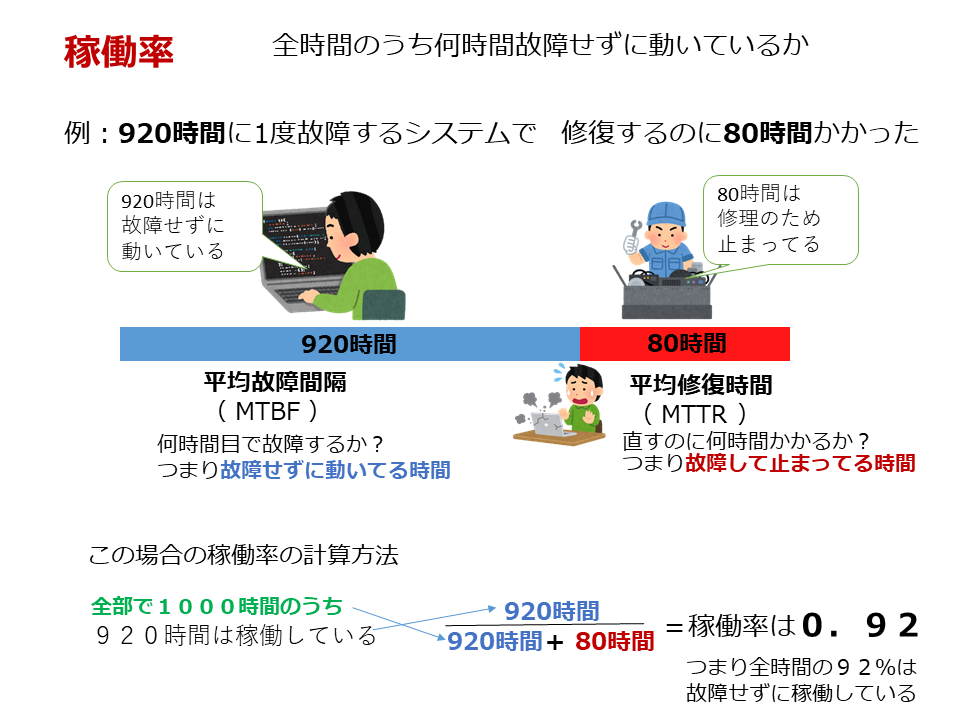

(2)MTTRのRはリペア(修理)→平均修復時間

(3)トップダウン=上から下へ

ボトムアップ=下から上へ

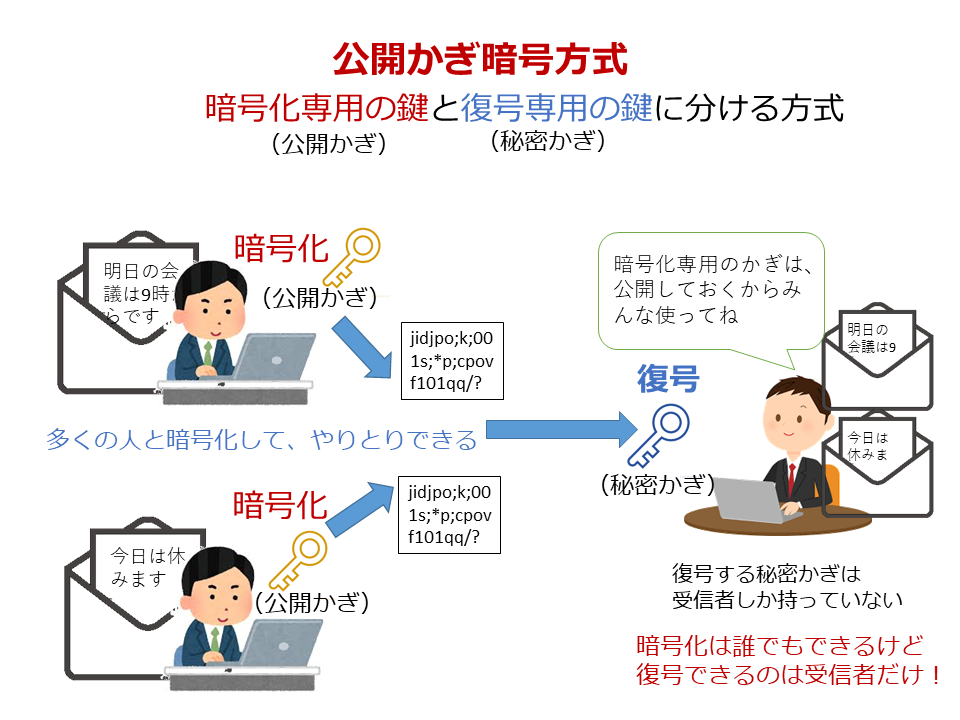

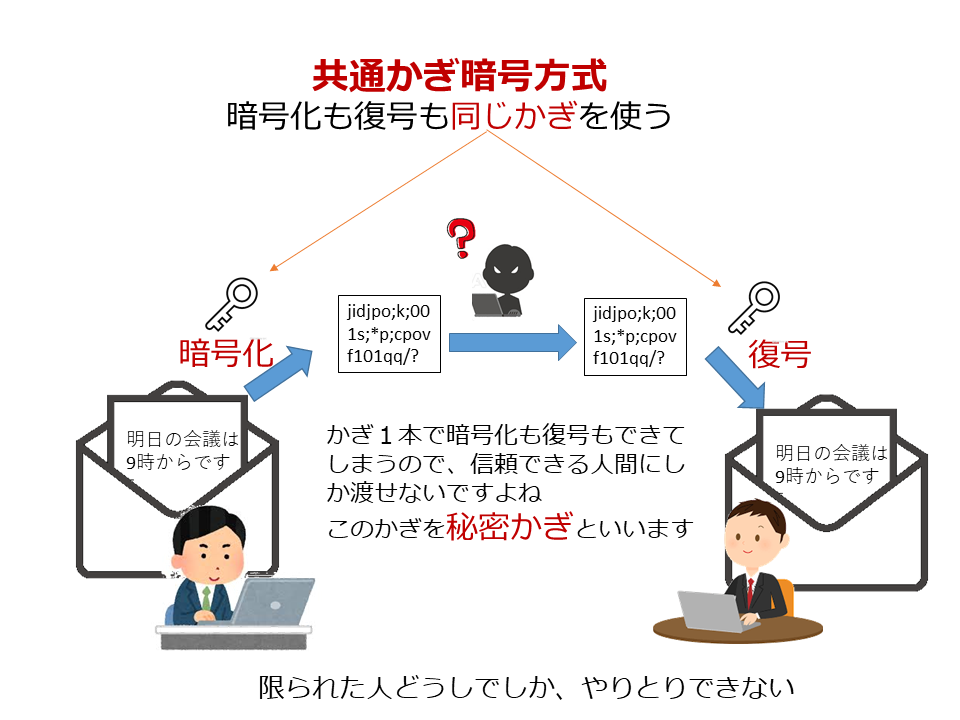

(4)暗号化専用と復号専用の2つのかぎをつかう=公開鍵暗号方式

暗号化も復号も同じかぎをつかう=共通鍵暗号方式

(5)VoIPのVはボイス(声)→たとえばLINE通話などのこと

【3】

(1)もとの値を 0100 1100

↓

01反転して 1011 0011

1足す + 1

-------------------

1011 0100

(2)すべての実行結果までの時間=ターンアラウンドタイム

最初の応答までの時間=レスポンスタイム

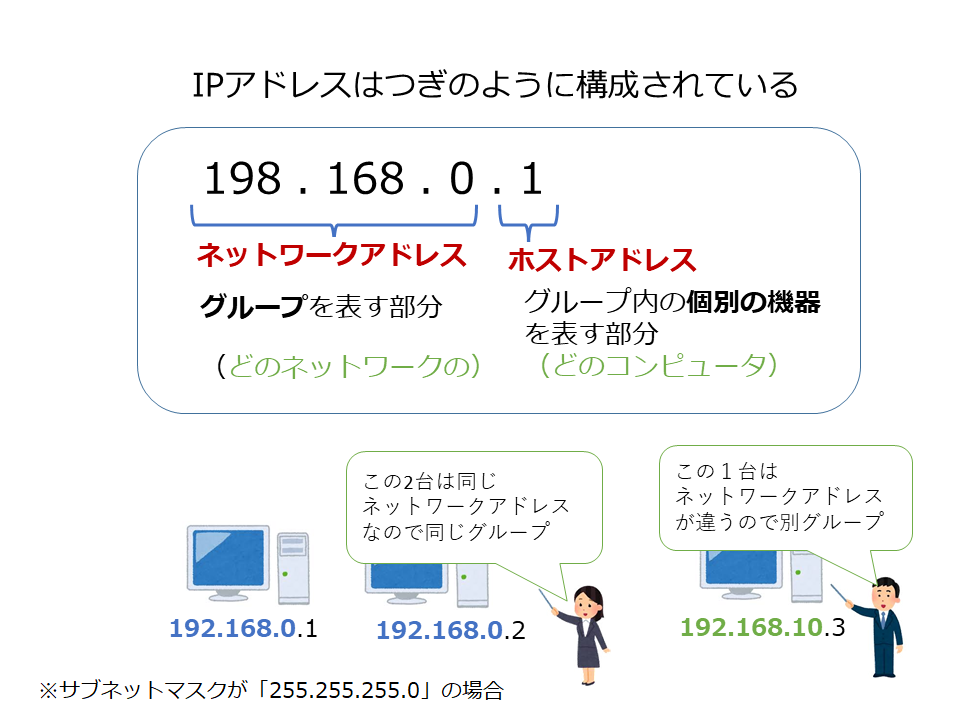

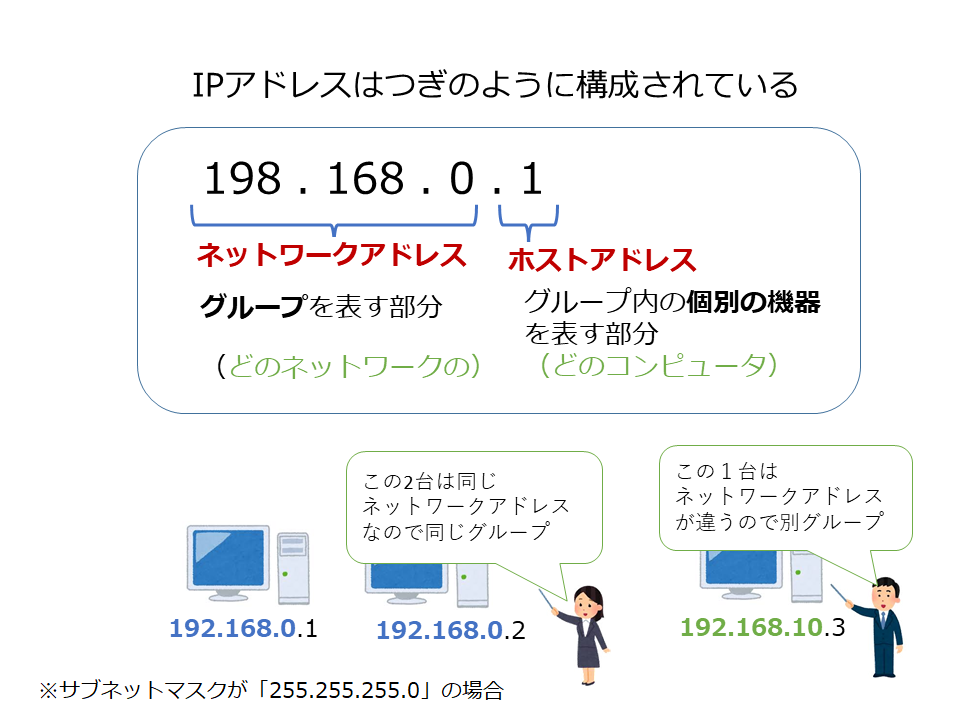

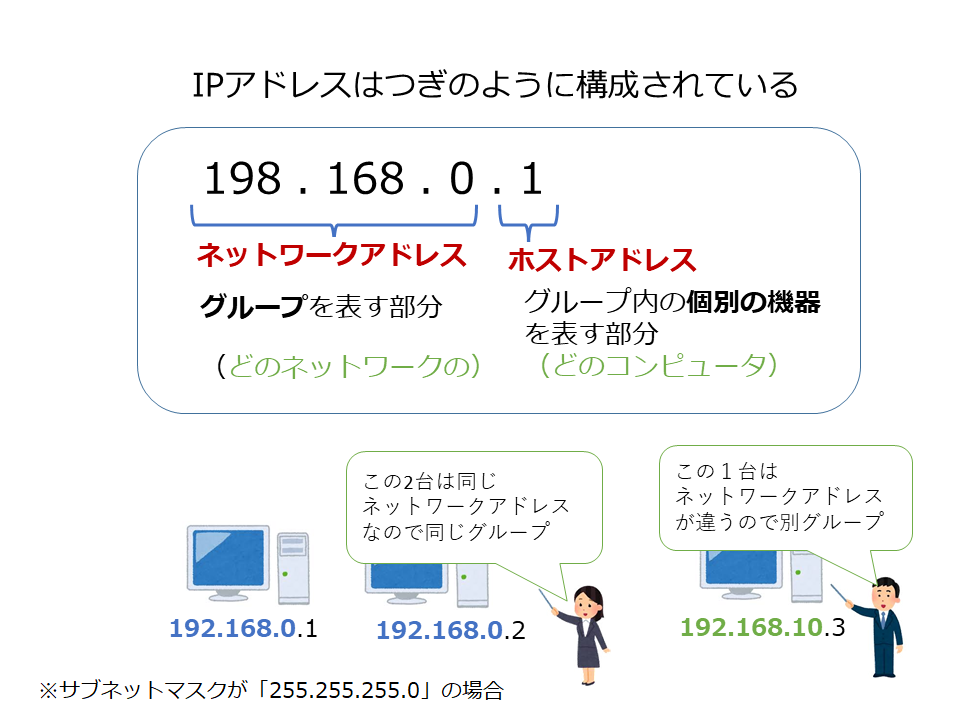

(3)ネットワークを識別=ネットワークアドレス

ネットワーク内の個々のPCを識別=ホストアドレス

(4)集合を視覚的に→ベン図

(5)速度は4Gbpsの60%が実際の速度=2.4Gbps

転送できるデータ量は、70秒 ×2.4Gビット=168Gビット

バイトに直すと、168 ÷ 8 = 21Gバイト

57回

【1】

(1)安全第一=フェールセーフ

(2)後入れ先出し=スタック

先入れ先出し=キュー

(3)ファイルの送信=FTP(ファイル・トランスファー・プロトコル)

(4)入出力画面(外部の見た目)の設計=外部設計

(5)なりすましがない=本人かどうか確認→署名で確認

【2】

(1)プロトタイプ=試作品

(2)周辺機器(デバイス)を動かすためのソフト(ドライバ)

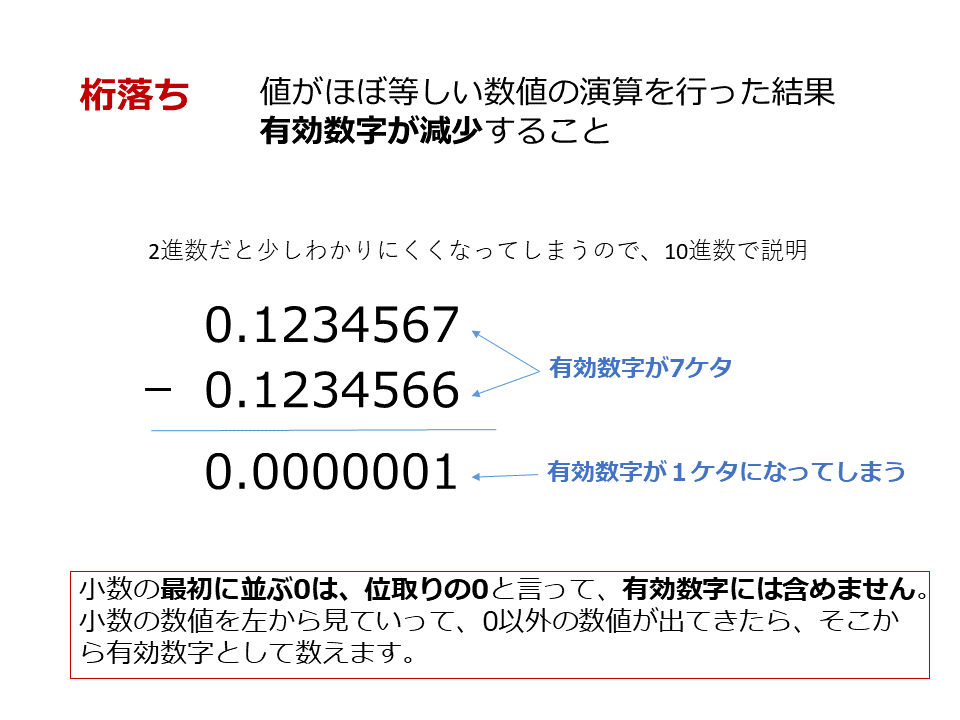

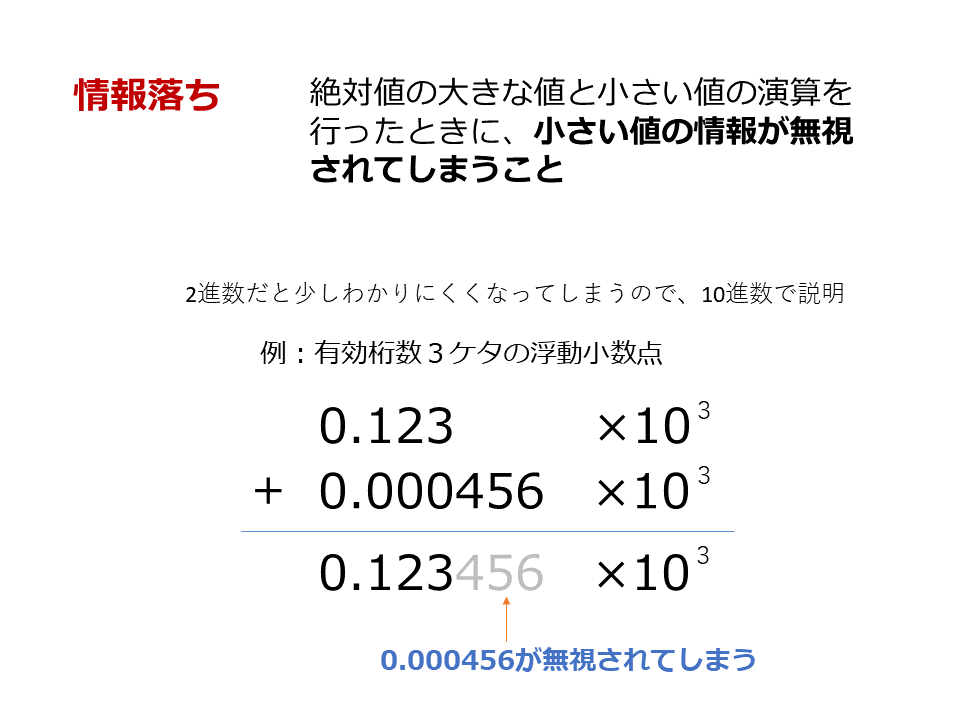

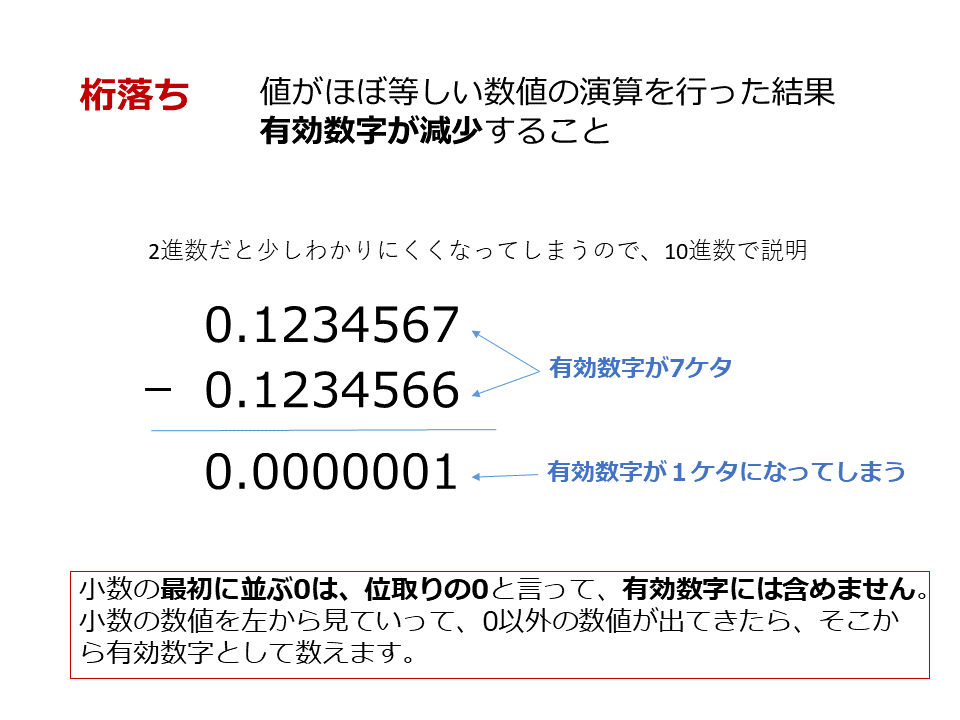

(3)有効数字が少なくなる=桁落ち

絶対値の小さい値が無視される=情報落ち

(4)ブラウザ ユーザのPCに一時的に保存される情報

(一度、入力したパスワードなどが、保存されるようなしくみ)

(5)100万回単位 MIPSのMはミリオン(百万)

【3】

(1)

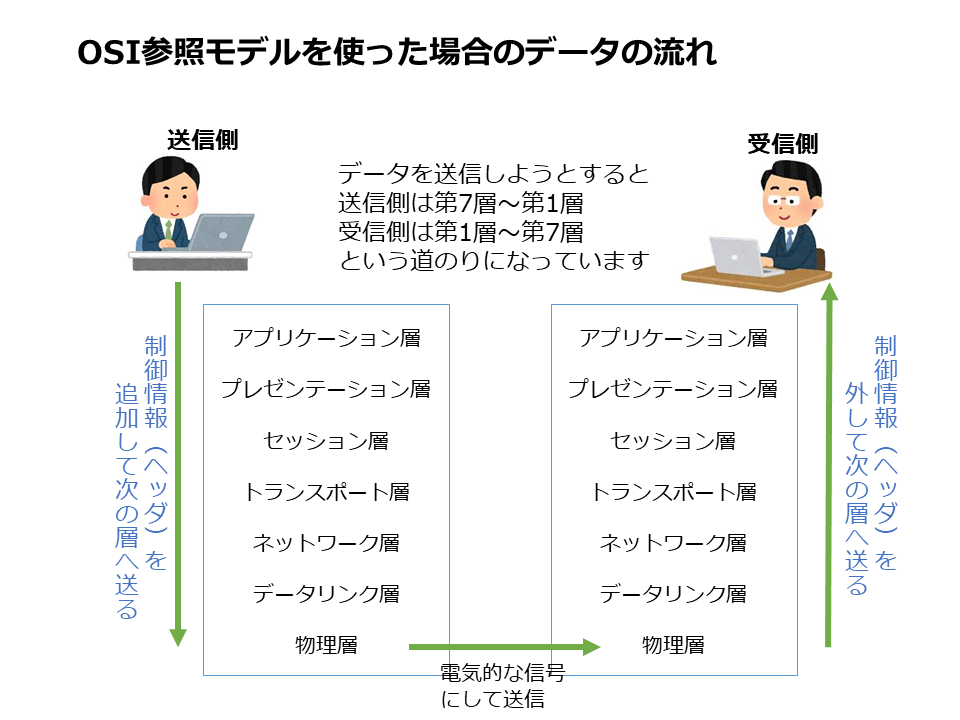

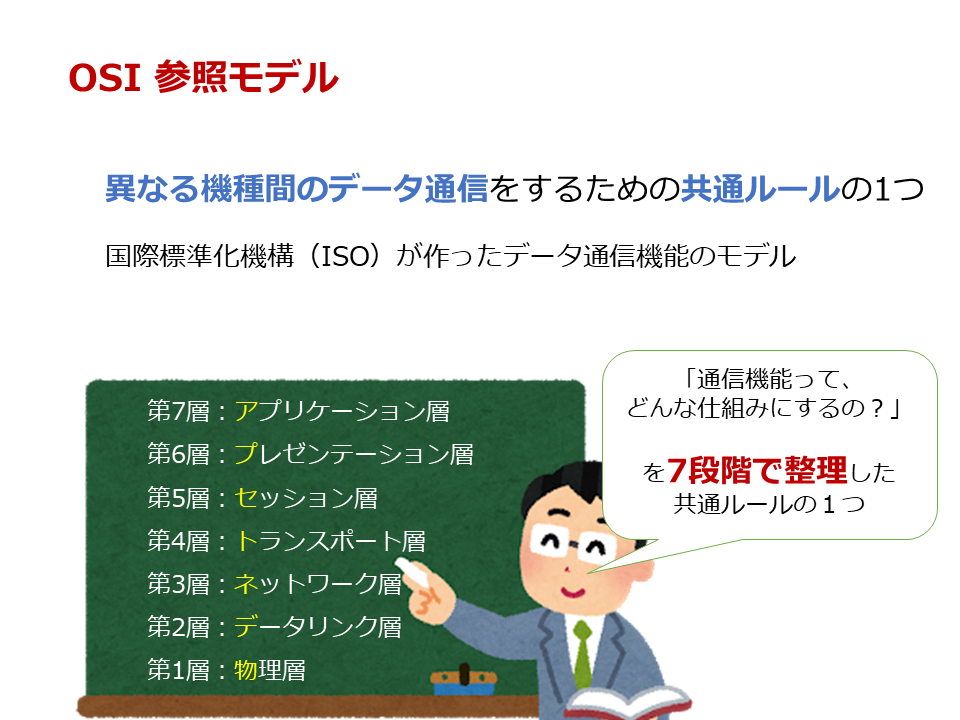

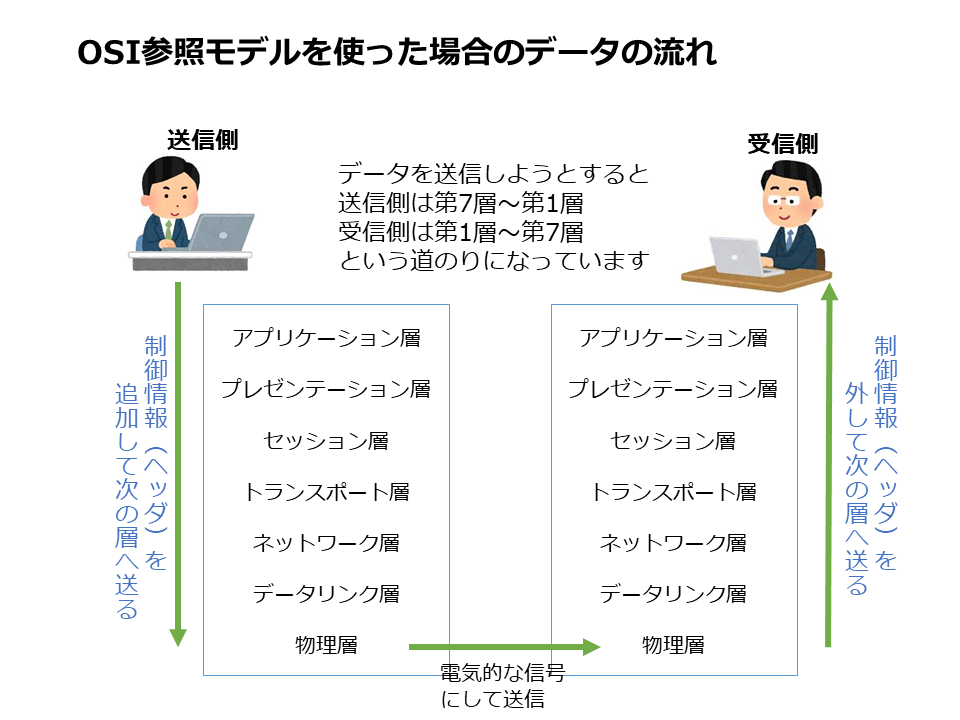

(2)7層→OSI参照モデル

(2)7層→OSI参照モデル

(3)「~ときだけ」なので1と1は含まない→XOR

(4)大量のデータでテスト=負荷テスト

(5)待ち時間はシーク時間と平均回転待ち時間

平均回転待ち時間=1回転の時間÷2

1回転の時間:60÷7,500=0.008(8ms)

平均回転待ち時間=8ms÷2

=4ms

待ち時間はシーク時間15ms+平均回転待ち時間4ms

=19ms

56回

【1】

(1)プラグアンドプレイ=周辺機器を挿したらすぐ使えること

デバイスドライバを自動でインストール

(2)工程を繰り返しながら完成に近づけていく方法

(3)メンテナンス=保守 →保守性

(4)証明書を発行する機関=CA(認証局)

(5)内部構造も見てテストする=ホワイトボックステスト

入力と出力だけ見てテストする=ブラックボックステスト

【2】

(1)順番は 基本設計→外部設計→内部設計→プログラム設計

→プログラミング→テスト→保守管理

(2)経路(ルート)選択=ルータ

(3)ボトムアップ(下位から)のとき 上位モジュールの代替=ドライバ

トップダウン(上位から)のとき 下位モジュールの代替=スタブ

(4)独自のタグでデータの意味を表現したマークアップ言語

例:<name>ヤマダ</name><jyusho>旭川市</jyusho>

(5)複数のディスクを1つのように使う

【3】

(1)

(2)数字を丸めたとき(四捨五入など)の誤差=丸め誤差

(2)数字を丸めたとき(四捨五入など)の誤差=丸め誤差

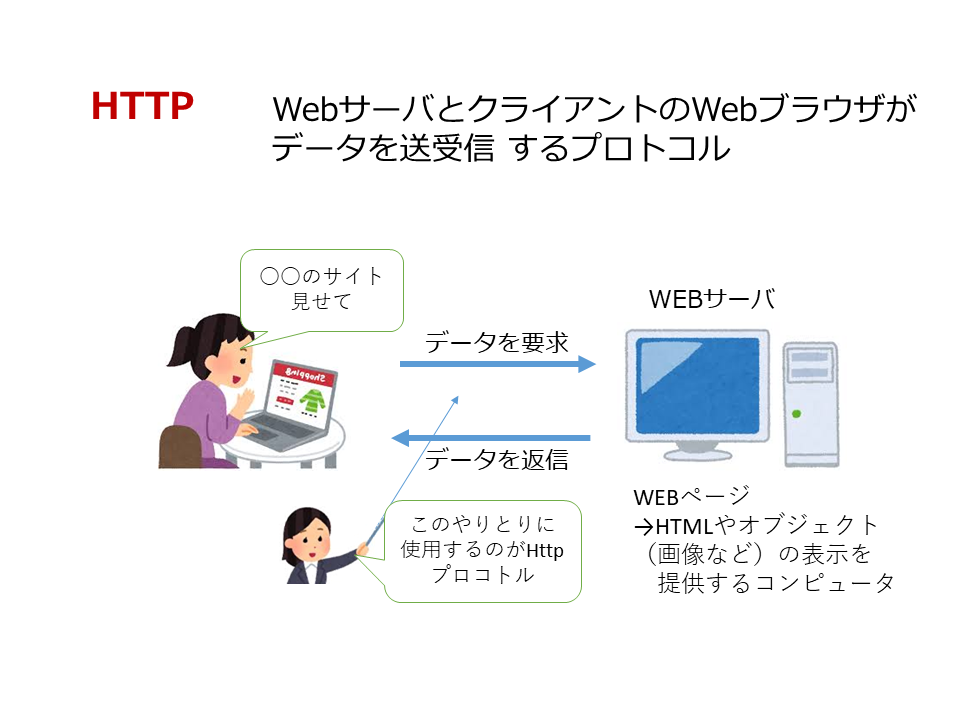

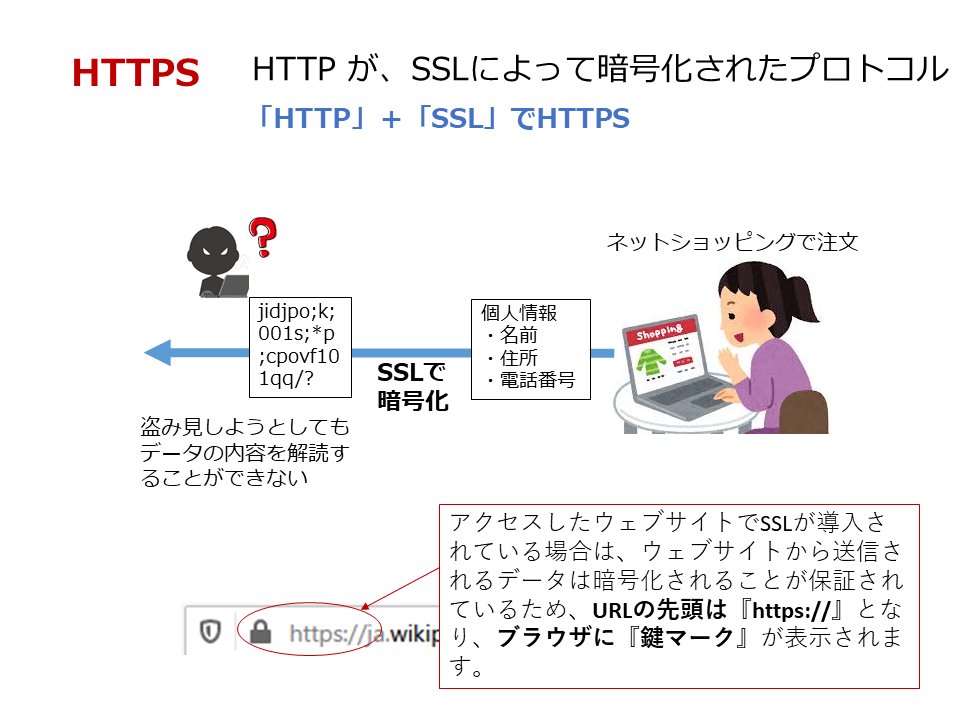

(3)インターネットでWEBページを見るときのプロトコル

URLのhttp://~はこのプロトコルで通信するという意味

(4)先入れ先出し=キュー

(5)1,140÷(1,140+x)=0.96

x=60

上の式で?だったら、こう考えてみる

1,140 ÷(1,140 + x)= 0.95

()内全体をyとすると 1,140 ÷ y = 0.95 となる

y = 1,140 ÷ 0.95

= 1,200

(1,140 + x)の部分全体が1,200なので、xは 1,200 - 1,140 = 60

55回

【1】

(1)同じ鍵を使う=共通鍵暗号方式

(2)電力を供給=UPS

(3)メール送信(正確には転送)=SMTP

(4)ログは記録のこと、システムの記録=システムログ

(5)処理能力(速さとか、どれくらいできるか)のテスト=性能テスト

【2】

(1)基本設計→ユーザの要求を整理してまとめるのが第一歩

(2)webサーバ上でプログラムを実行するしくみ

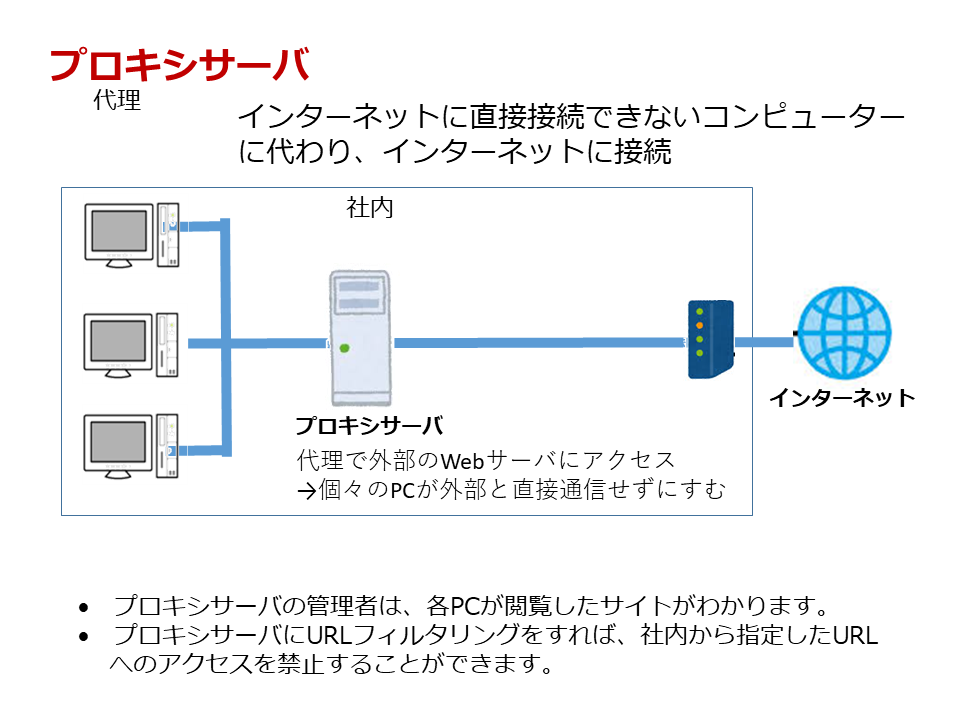

(3)プロキシ=代理のこと

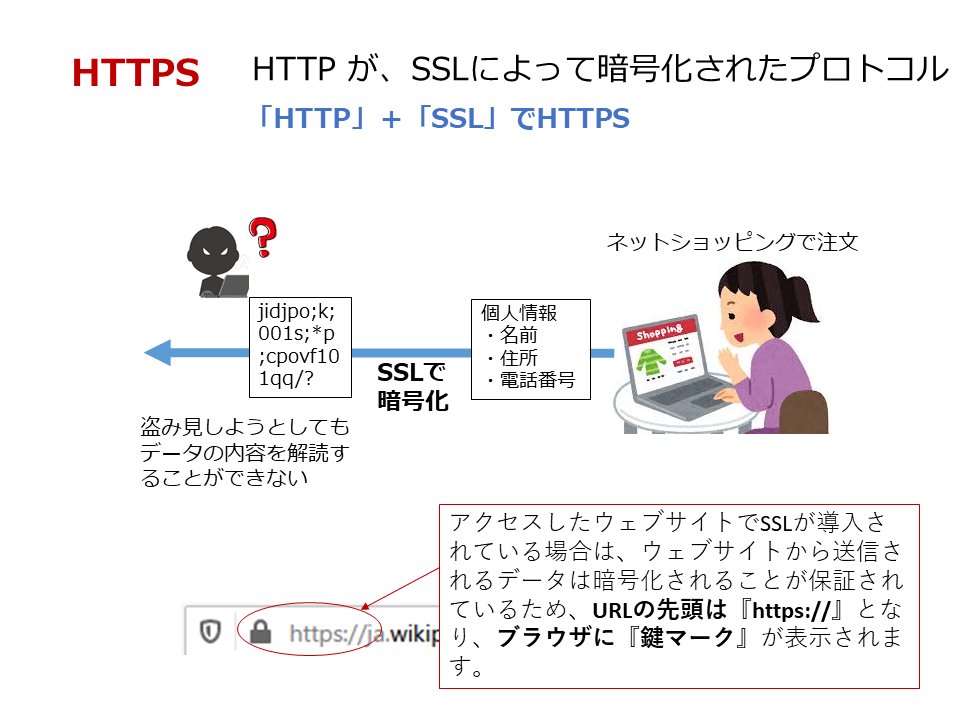

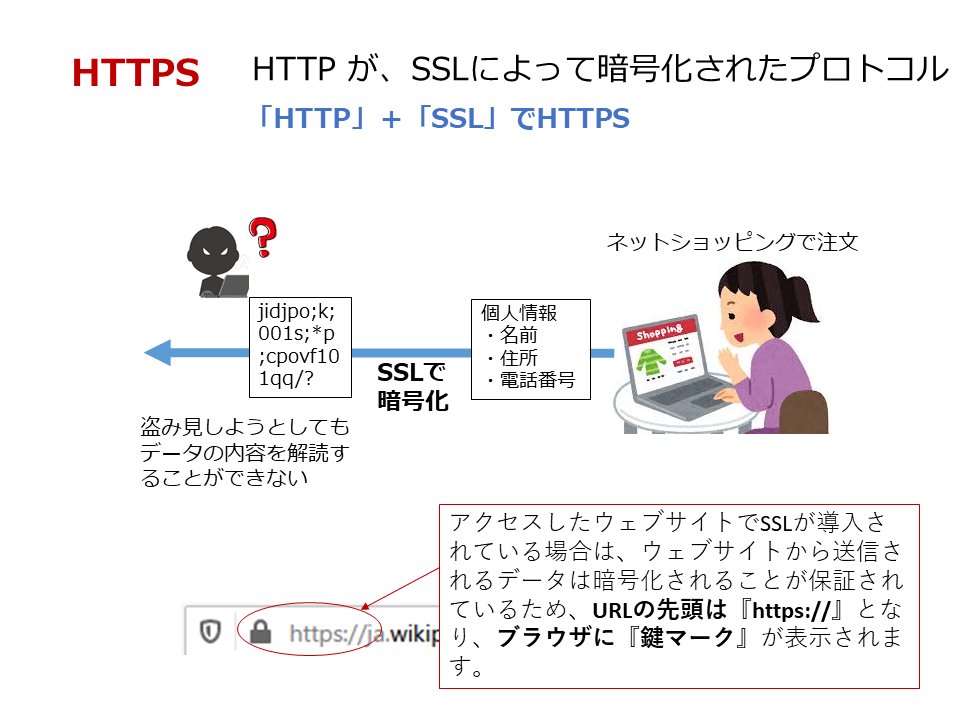

(4)ブラウザとwebサーバ間の通信を暗号化

(5)ネットワークアダプタに製造時に割り振られた番号

【3】

(1)

(2)両方1のとき1=AND

(2)両方1のとき1=AND

(3)小数点の位置を決める=固定小数点

(4)問題が発生したらどうするか=フォールトトレラント

そもそも問題が起こらないようにする=フォールトアボイダンス

(5)実際の速度

データ81MB(ビットに直すと648Mビット)

648÷16秒=43.2Mbps←これが実際の速度

伝送効率 43.2÷54=0.8←80%

54回

【1】

(1)コーディングから←プログラミング

(2)SSLとHTTPを合わせたプロトコル←HTTPS

(3)稼働優先(ショボくなっても止まるよりマシ)=フェールソフト

安全第一、まず止める=フェールセーフ

(4)7階層=OSI参照モデル

(5)上位モジュールから←トップダウン

下位モジュールから←ボトムアップ

【2】

(1)CPUと主記憶装置(メモリ)の間=キャッシュメモリ

(2)安全=セキュリティ(不正アクセスされない)

(3)インターネット上で一意(他とかぶらない)なIPアドレス=グローバルIPアドレス

LAN内で一意(他とかぶらない)なIPアドレス=プライベートIPアドレス

(4)後戻りしないのが原則

(5)メール受信=POP、メール転送=SMTP

【3】

(1)もとの値 00100110

01反転 11011001

1足す 11011010←これが2の補数

(2)ベン図

(3)最初の応答までの時間=レスポンスタイム

すべての処理結果までの時間=ターンアラウンドタイム

(4)ネットワークに直接接続するハードディスク=NAS

(5)待ち時間はシーク時間と平均回転待ち時間

平均回転待ち時間=1回転の時間÷2

1回転の時間:60 ÷ 5,000=0.0012(12ms)

平均回転待ち時間=12ms÷2

=6ms

待ち時間はシーク時間12ms+平均回転待ち時間6ms

=18ms

53回

【1】

(1)半導体素子(SDのこと)

ディスクの代わりにSDを利用した補助記憶装置

(2)最低限の機能のクライアント(処理はサーバで)

(3)どの程度、使えるかということ=可用性

(4)大量のデータでテスト=負荷テスト

(5)ネットワークを識別=ネットワークアドレス

ネットワーク内の個々のPCを識別=ホストアドレス

【2】

(1)ボトムアップ(下位から)のとき 上位モジュールの代替=ドライバ

トップダウン(上位から)のとき 下位モジュールの代替=スタブ

(2)構造設計=プログラム設計

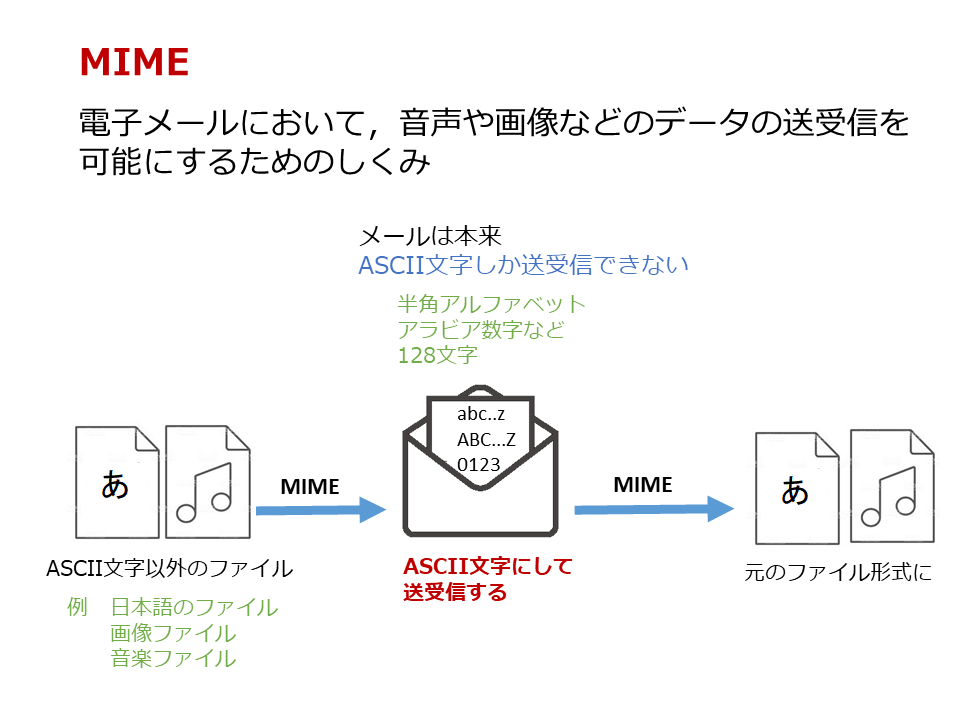

(3)電子メールは、本来、ASCII文字しか送れない

それを文字以外(音声や画像など)も送るための規格

(4)フール=英語で馬鹿 操作する人間が馬鹿なことをしても大丈夫なように対策をしておく

(5)先入れ先出し=キュー

後入れ先出し=スタック

【3】

(1)

(2)入力と出力のみチェック=ブラックボックステスト

内部構造もチェック=ホワイトボックステスト

(2)入力と出力のみチェック=ブラックボックステスト

内部構造もチェック=ホワイトボックステスト

(3)修復が完了するまで、つまり直している作業時間

MTTRのRはリペア(修理)のR

(4)絶対値の小さい値が無視される=情報落ち

有効数字が減少=桁落ち

(5)実際の速度は

1Gbpsの60%=0.6Gbps

データ9GB(ビットに直すと72Gビット)

時間は、72 ÷ 0.6

52回

【1】

(1)故障するまでの時間、つまり故障せずに稼働している時間=MTBF

平均故障間隔

(2)パケット(データ)のヘッダをもとに、ふるいにかけること

(3)メール受信=POP メール転送=SMTP

(4)下位から=ボトムアップ

上位から=トップダウン

(5)確かに本人がつくったものか確認する方法=署名

【2】

(1)ユーザの求める機能(できること)を満たしているかのテスト=機能テスト

十分な性能(どれくらいできるか)をテスト=性能テスト

(2)ブラウザ ユーザのPCに一時的に保存される情報

(一度、入力したパスワードなどが、保存されるようなしくみ)

(3)100万回単位 MIPSのMはミリオン(百万)

(4)稼働優先(ショボくなっても止まるよりマシ)=フェールソフト

安全第一、まず止める=フェールセーフ

(5)プロトタイプ=試作品

【3】

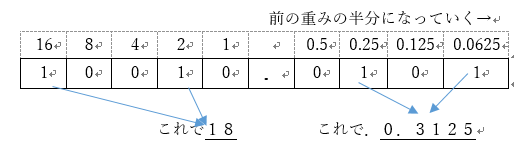

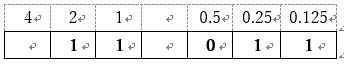

(1)2進数の小数点以下の重みは次のようになっているので、3.376はこうなる

(2)入力画面など(外部の見た目)の設計=外部設計

(2)入力画面など(外部の見た目)の設計=外部設計

(3)ネットワークを識別=ネットワークアドレス

ネットワーク内の個々のPCを識別=ホストアドレス

(4)有効数字が減少=桁落ち

絶対値の小さい値が無視される=情報落ち

(5)かけるだけ!

480K×25×40,000=480,000,000Kバイト

=480GB

51回

【1】

(1)プラグアンドプレイ=周辺機器を挿したらすぐ使えること

(2)7層=OSI参照モデル

(3)独自のタグでデータの意味を表現したマークアップ言語

例:<name>ヤマダ</name><jyusho>旭川市</jyusho>

(4)安全優先で、まず止める=フェールセーフ

(5)サーバとブラウザ(つまりインターネット)の通信を暗号化

HTTPとSSLを合わせたプロトコル=HTTPS

【2】(1)内部構造も見てテストする=ホワイトボックステスト

入力と出力だけ見てテストする=ブラックボックステスト

(2)最初の応答までの時間=レスポンスタイム

すべての処理結果までの時間=ターンアラウンドタイム

(3)後戻りしない←ウオーターフォールモデル

水が落ちる=戻らない、という意味で名前がついている

(4)IPアドレスを自動で割り振る

(5)先入れ先出し=キュー 後入れ先出し=スタック

【3】

(1)2進数を16進数にするときは、4ビットずつ分けた方が簡単

(2)指数(何乗のこと)、仮数で表す=浮動小数点

(2)指数(何乗のこと)、仮数で表す=浮動小数点

(3)上位から=トップダウン

(4)丸める(四捨五入などすること)、丸めたことによる誤差=丸め誤差

(5)速度 2Gbpsの40%=0.8Gbps(バイトにすると0.1Gバイト/秒)

↑

これが実際の速度

1秒間に0.1バイト送れる速さ

送れるデータ容量は

0.1×100秒=10GB